새 정부가 최저임금을 올리겠다고 해서 일자리 81만개 공약과 맞물려 의견이 분분하다. 페친들 의견만 해도 양쪽으로 양분되어 있는 것 같고, 양쪽 다 일리가 있다는 생각이 든다.

동시에, “일”과 일에 따른 보수인 “임금”에 대해 논하면서 필연적인 질문이 빠져 있다는 생각이 든다.

일자리를 마련하고 임금을 올리는 건, 당장 일자리가 없는 사람들을 구제하고 수입을 올려 조금이라도 편안한 삶을 찾도록 하자는 것일 터. 크게는 사회 양극화 해소도 겨냥한 것일 터이다. 그리고 그런 취지자체에는 나역시 당연히 공감하고 지지한다. (이런 담론이 일하는 사람들에만 집중되어 있는 것을 지적하면서 일하지 않는 사람에게 “기본소득”을 보장하라는 주장에도.)

그런데, “자영업자들의 반론”에 대해 “임금을 올렸다는 이유로 망할 곳은 망하라”고 말하는 극단론에는 중요한 논의가 빠져 있다. 임금이란 그 일의 “가치(혹은 효과)”에 대해 주어지는 것이고, 그런 의미에서 고용자가 “일의 질”이 그 임금에 상응하는 것인지를 묻는 것은 당연한 일이다.

그리고 정말 우리에게 필요한 건 그 물음을 고용자가 아니라 피고용자가 묻는 상황이 아닐까. 말하자면, 그 일이 창출하는 효과에 대한 피고용자의 주체성이야 말로 우리가 의식하고 신장해야 하는 것이라고 생각한다. 다시 말해 일자리자체보다 “자신에게 맞고 잘 할 수 있는 일”에 대한 물음과 확인이, 지금의 논의에서는 완벽하게 빠져 있다.

그건 다른 말로 하자면 창의력일 것이고, 창의력이야 말로 일과 자신에 대한 최대의 주체성 표현이다.창의력이란 과학자나 예술가에게만 필요한 것이 아니다.

눈앞에 있는 일-노동자체와 제대로 마주하고 깊이 들여다보고, 가능하다면 철학을 넣어 그 일을 완수할 때 일에는 아름다움과 깊이가 생긴다. 그리고 그때 바로 “일”에 자연적으로 경제성이 따라 붙는다. 무형의 작업이 되었든(청소, 가게 직원),유형으로 표현된 것이든(수공예품, 상품, 건물..), 요구된 것 이상의 “가치”를 띠게 될 것이기 때문이다. 그리고 그 경우 자영업자든(편의점 직원 경험을 써서 작가가 된 일본여성 케이스라면 편의점 주인)그가 생산하는 “가치”(손님을 주의깊게 관찰해서 필요한 물건을 잊지 않고 주문해 든다던가 키작은 사람을 위해 알맞은 배열을 해 둔다던가 할 것이므로)가 만드는 생산성과 수익에 따라 임금도 올릴 수 있게 될 것이므로. 편의점의 직접적 경제가치와 상관이 없다 하더라도, 그 여성은 “편의점 직원”이라는, 결코 훌륭한 직장으로 인식되지 않는 공간 역시 집중(사고)하는 일로 또 다른 가치를 창출했다고 말할 수 있다. (이런 것이 사실 문명화다.)

그런데 일률적으로 올리거나 일자리를 마련하는 “이상주의”에는 이러한 “가치” 창출에 대한 인식은 전혀 없어 보인다.

동시에, 이른바 효율 중심의 근대적능력사회가 만들어온 “일”이나 “일자리”에 맞지 않는 사람들을 위해, 그가 가진 능력이 어떤 자리에서 빛날 것인지를 가늠하고 기회를 주고 기다리는 시스템이야 말로 가장 시급하게 필요한 것이 아닌가 한다. 이른바 정상적인 사회, 능력추구중심의 사회에서 드롭아웃되거나 당한 이들의 폭발(폭력, 살해..)은 타인을 가해하거나 스스로를 가해(자살) 한다. 우리 사회는 그런 이들의 개인적 삶뿐 아니라 사회적 가능성마저 사장시켰다고 해야 한다.

말하자면, “시급 얼마”라는 기치는, 그 자체로는 이상적일 수 있지만, 실제로 이 사회의 구성원 모두를 행복하게하기에는 역부족인 정책이자 사상이라고 생각한다.

영화 “모던타임즈 “(1936)가 나온지 벌써 80년인데

우리 사회 자체는 여전히 정형화되고 빠른 일에 더높은 가치를 부여한다. 일자체에 대한 집중(때로 스피드 다운)과 창의력 발휘가 아니라.

바꿔 말하면 일을 통해 창의력을 발휘하는 것이 아니라, 창의력 발휘(주체성 발휘.개인으로서의 나를 온전히 표현하기)가 일이 되어야만 그 사회의 문화적/경제적 가치가 높아지는 것이 아닐까.

그동안 “느리게 살기”등 근대 사회에 대한 반성이 생기긴 했어도, 그건 그저 일을 줄이고 휴식을 많이 가져야 한다는 식으로 일과 휴식의 이분법을 오히려 강화하고(나는 “노후”에 대한 우리사회의 지향성에 대해서도 비슷하게 생각한다.) 일에서의 시간적효율성(질적 효율성이 아니라) 추구를 오히려 강화시켜 온 것 아닌가 싶다.그만큼 뒤처지는 사람은 많게 된다.

개인주의란, 자신의 성향대로 있어도 되는 자유라고 생각한다. 그저 국가와 대치되는 개인이 아니라. 그리고 이 일에서는 맞지 않아도 저 일에는 맞다는 것을 스스로 찾게 하고 또 함께 찾아주는 시스템이야 말로 개성을 존중하는 것이고 “시급얼마”의 논의 이상으로 중요한 거 아닌가 한다. 그래야만, 획일적인 고용(고임금),혹은 획일적인 해고(저임금)라는 딜레마에서 양측이 모두 조금은 자유로울 수 있을테니까.

한 사회는 능력자나 천재만으로 구성되지도 않고 운영되지도 않는다. 근대적 효율사회에는 맞지 않아도 또다른 일에서 자기를 표현 할 수 있도록 하는 일이 긴급한 과제라고 생각하게 된 이유는 실은 고교생의 초등학생 살인과, 중학교에서의 집단자위 문제와 아이를 개목걸이로 묶어 두었다가 죽게 한 엊그제 사건에

있었다. 교권문제인지 단순한 통과의례문제인지 페북에서도 논의가 갈렸지만, 중요한 건 그 사태가 교육/학급의 붕괴현장이라는 사실 아니었을까.

아이들을 분노하거나 옹호하는 시각만 눈에 띄었지만, 더 필요한 건 아이들을 그렇게 만든 것이 어른 탓이고 사회탓이라는 인식이라고 생각한다. 민주화와 88올림픽 이후 30년을 숨가쁘게 달려 왔지만,그동안 자란 아이들이 폭발하는 모습을 우리는 지금 보고 있다. 이런 현상이, 그동안 함께 진행된 획일적이고 억압적이고 이제 “학대”라는 인식마저 생기게 된 과잉교육, 동시에 정말 필요한 교육(방식)의 결핍(느리게 공부하기)에 그 이유가 있지 않은가 나는 생각한다. 기존학교를 없애 버리거나 대안학교를 따로 만들 것이 아니라, 교육내용과 형식의 변화가 오히려 필요하다.

임금을 올리는 건 급료차별을 개선해 안정성있는 사회를 만들기 위한 첫걸음이다. 그리고 그렇게 지향하는 이유는 쾌적하고 좋은 사회를 만들기 위한 것일 것이다.

그런데 쾌적하기 위해 가장 중요한, 개인이 “생긴대로” 있어도 살아갈 수 있는 자유, 혹은 자신의 개성을 최대한 추구하는 것만으로 충분히 나름대로 쾌적한 삶을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 일은 잊고 지내 온 것 같다.

사람은 여유로울때 누군가에게 손을 내밀 수 있고, 여유롭기 위해서는 자유가 필요하다. 말하자면 똑같은 생각과 행동을 지향하는 사회에선 오히려 개인을 파편화시켜 부정적인 의미에서의 이기적인 개인주의가 횡행하게 된다.

하지만 자신이 자신답게 존재할 수 있는 일의 스피드와 집중(철학)이 담보될 때 우리는 오히려 서로 손내밀며 연계할 수 있는 것이 아닌가 싶다. 말하자면

연계하기 위해서, 보다 많은 사람이 행복하기 위해서오히려, 획일적인 정책이 아니라 자유롭고 유연한 정책이 필요하다. “개혁”이란 그런 것이어야 하지 않을까. 그저 앞에 있는 것을 치우거나 뒤집는 것이 아니라.

개개인에게 맞는 공부(일)의 내용과 스피드가 보장되는 사회. 그로 인한 주체성과 만족이 한 사회의 삶의방식이 되는 사회. 그런 사회를 지향했으면 한다. 추상적논리나 감정이 견인하는 사회가 놓치는 것들에 주의하지 않는 한, 진보정권이 이끈다 해서 곧 행복한 사회가 되지는 않는다. 진보의 이상을 실현하려면 더더욱 필요한 자각이 아닐까.

Author: Editorial

渦中日記 2017/7/16

그저께 재판에서 나의 “범죄증거자료”로 제출되었던 “조선인 위안부 당시영상”관련 기사가 페북에서도 많이 공유되고 있는 것 같다. 나의 주장과는 아무런 상관이 없는데도 나를 처벌하기 위한 자료로 사용되게 된 것은 유감이지만, 시간과 발품을 판 끝의 연구팀의 “발견”자체에 대해서는 치하를 보낸다.

또 이 인터뷰 기사에서 연구팀은 나와 문제의식을 공유하는 부분이 있다고 쓰고 있다. 반가운 일이다.

그런데 동시에 <제국의 위안부>가 “학술적으로 틀린 내용을 담고 있다”고도 말하고 있다.

그러니 이 인터뷰를 읽는 사람들에겐 나와의 공통점보다는(사실은 민족주의 비판이 아니라 진보좌파 비판이다) “틀린 내용의 책을 쓴(그래서 법정에 가 있는) 박유하”가 다시한번 각인되지 않을까.

결국, 이런 식의 언급은 인터뷰이의 의도와 상관없이 법정재판을 정당화하고 국민재판 역시 강화시키는 것일 수 밖에 없다.

위안부문제에 대한 언급들이 발언자의 의도와 다르게. 소비되는 현상에 대해 말하면서도 정작 내가 그런 현상의 가장 큰 피해자라는 건 잊게 만들고 있는 것도 치명적인 모순.

에너지를 비축하기 위해, 위안부문제 관련해서 일어나는 일들에 대해서 일일이 언급하지 않았지만 이런 공격까지 묵과할 수는 없을 것 같다.

@강성현 선생께 묻는다.(페친이 아니라 태그가 되지 않는다. 누군가 공통페친께서 전달해 주시면 좋겠다.)

1)나의 책의 어디가 틀렸다는 건지 구체적으로 말해 주기 바란다.

2)무책임한 고소로 인해 재판정에 서게 된 사람을 이런 식으로 “너무나도 가볍게” 언급한 데 대한 사과와 시정을 요청한다.

틀린 부분이 있는지 여부와 상관없이, 이런 식의 언급은 이미 돌을 맞고 있는 사람에게 또다시 돌을 던지는 행위일 수 밖에 없기 때문이다.

渦中日記 2017/7/14

형사2심 두번째 재판이 있었다. 무더웠던 하루.

검사는 사흘전에 “공소사실 변경신청서”를 제출했다. 겉으로는 큰 차이 없어보이지만, 단어를 바꿔 어떻게든 괘씸죄를 물으려는 목적이 뚜렷한 내용. 그리고 며칠전에 보도된 위안부 동영상 관련 기사, 그리고 일본정부가 강제동원관련문서존재를 인정했다고 보도한 기사를 추가 증거로 제출했다.

하지만 내가 보기엔 둘 다, 검사가 증명하고 싶어하는 나의 “범죄사실”과는 아무런 관련성이 없는 자료다. 나는 위안부 존재를 부정한 적이 없고, 더구나 이 기사에서 언급한 서류는 인도네시아에서 일어난 네덜란드나 인도네시아 여성 관련 서류이고, 나는 조선의 위안부에 대해 말했던 것이니까.

1심에서도 검사가 국민의 세금을 써가며 해 온 일은 대부분 그런 일이었다. 내가 가장 견디기 힘든 건, 나자신에 대한 누명과 억압이상으로, 눈앞에서 벌어지는 일들의 무의미함을 참아내는 일이다.

아무튼 오늘, 향후 일정이 정해졌다. 한두번만에 기각될 수 있지 않을까 했던 기대는 배반당했고, 피고인 심문과 증거설명과정을 다시 반복하게 되었다. 이 여름이 지나고 나면 다시 법정에 서게 된다. 다음 재판은 9월6일 오후 4시. 이 가을도 작년과 마찬가지로 “형사재판의 가을”이 되게 되었다.

渦中日記 2017/7/13

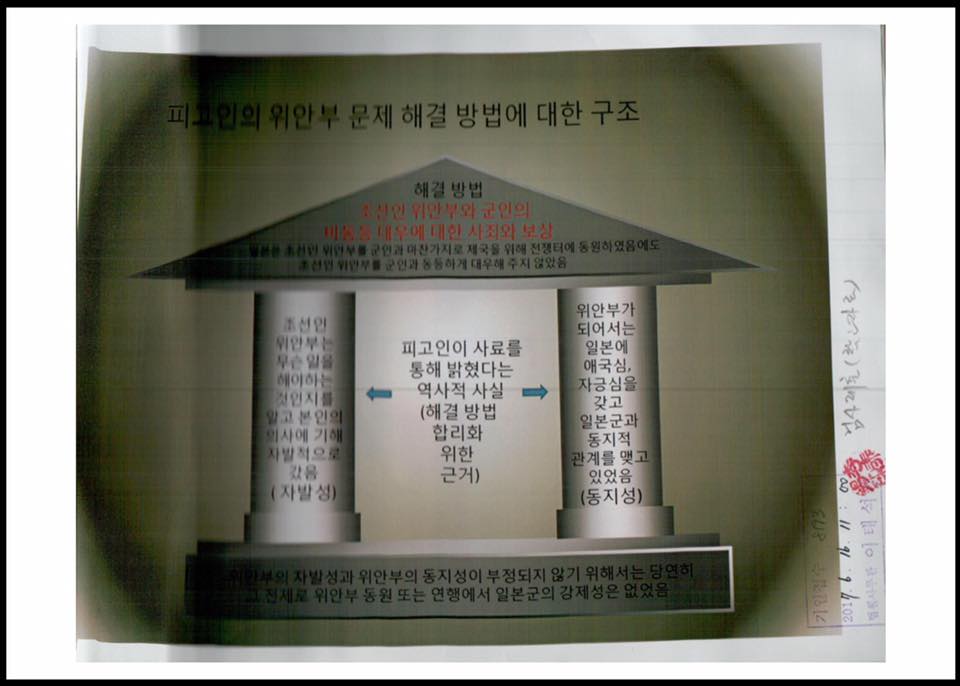

그리이스 신전기둥같은 멋진 건물형태를 빌어 억지 논리를 세워놓은 이 자료는, 검찰이 1심형사재판때부터 파워포인트를 사용해 가며 강조해 왔던 논지자료다. 왜 억지왜곡논리인지에 대해서는 이미 수십번 말해왔는데도, 내일은 다시 이논리와 싸워야 한다.

그런데, 구체적내용은 엉터리지만, 이 논지에 따르면 나는 위안부할머니를 비난한 게 아니라 문제해결을 위해 노력한 사람이 되는 게 아닐까. 이 기소와 재판이, 실은 “해결 방법을 둘러싼 생각차이”에서 비롯된 것이라는 게 역력한 자료이기도 하다.

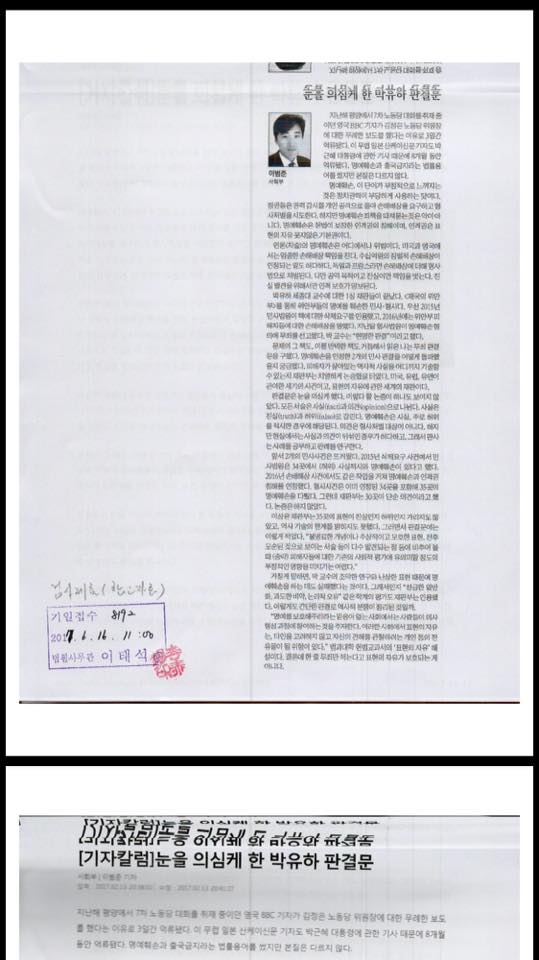

무죄판결문을 왜곡하면서까지 내 책을 “조악한 연구”라 했던 경향신문 기자의 칼럼 역시 검찰은 “범죄증거자료”로 제출했다.

2017년 7월14일 오후 4시. 서초동 서울고등법원 서관 제403호 법정 (6번 법정출입구)에서 형사재판 검찰항소심 두번째 재판이 있다.

渦中日記 2017/7/13-2

어젯밤에 김도언 작가 담벼락에 들렀던 걸 계기로, 나를 아이히만에 비교하고 “제국의 변호인”이라는 소리를 서슴치 않았던(이 두개의 비유를 하나의 대상에 쓰는 것 자체가 모순이라는 걸 그는 모르는 것 같다)손종업교수가 여전히 나를 비난중이라는 걸 알았다.

국가재판뿐 아니라 여론재판도 여전히 내겐 진행중이다.

비난이든 비판이든, 옳은 내용이면 언제든 경청하고 싶다. 그런데 다른 이의 말을 내가 한 소리로 간주하고 비난하거나, 내가 쓴 말은 손정업씨가 쓴 걸로 생각하고 그에게 감사하는 댓글들에 대해 무슨 말을 해야 할까. 사실, 내가 겪었고 지금도 겪고 있는 일은 처음부터 이런 일들이었다.

내가 그 대상이 되어서가 아니라, 비평가라는 이름을 단 사람조차 저지르는 총체적 경박성이 서글프다. 우리시대 한국을 소모시키고 좀먹고 있는 한장면.

위안부문제에서도 이런 일이 있으니 그런 부분을 지양하자고, 나는 말했을 뿐이다.

渦中日記 2017/7/12

탁현민의 문제는 그의 생각패턴이 변하지 않았다는데에 있다. 자신이 “전쟁광 ” 이라고 판단한 사람이면(라이스 전 미국무총리) 강간해 죽이자는 발언마저 허용하는 식의 인권에 대한 무감각은, 좋아하는 아이가 아니면 아무렇게나 대해도 된다고 생각했던 그 옛날 탁현민이 만든 “오늘의” 탁현민이다.

송영무 장관후보의 문제 또한, 3000만원의 자문료자체보다(물론 이 부분은 양극화를 빚는 한국적 시스템 문제)그 정황을 “일반사람, 서민들이 이해하기 어려운 세계”로 말하는 정당화에 있다. 서민들이 모르는 “그들만의” 세계를 정당화하는, 내면화된 차별의식과 기존세계에서의 안주욕망을 드러내는 이가 어떻게 개혁을 할 수 있다는 걸까. “개혁”은 언제나, 자신이 속한 세계에 대한 회의에서 시작한다.

이들의 감각은 진보/보수 할 것 없이 공통된 것이겠지만, 이들이 진보쪽 텃밭에서 성장/성공한 사람들이라는 건 “한국적 진보의 모순”을 여과없이 상징한다.

문재인대통령이 이들에 대한 비호를 멈추어야 하는 가장 큰 이유. 페미니스트 이전에 서민대통령이자 인권대통령이고자 한다면. “멋진”대통령이, 연출이 아니라 진실이라면.

혐한을 생각하기

어제 지원단체장의 일갈에 언론들이 나서서 비난한데 대한 비판을 썼지만, 그 내용이 옳기만 하다면 당연히 문제될 것이 없다. 내가 말하고 싶었던 건, 그들의 발언에 곧잘 무/의식적 과장과 독단, 때로 왜곡이 섞이곤 한다는 점에 대해서였다.

2주일 전 학회에서는, 미국거주 일본인학자–최남선을 연구해 왔다는 여성학자가 “솔직히 말해 이제 더이상 한국을 연구하기 싫다”고 말하는 걸 듣고 충격을 받았었다. 일본인의 혐한이 학계에까지 확산된다는 건,

차세대 한국연구자들이 줄어드는 걸 의미한다.

얼마전엔 전주한일본대사가 한국비판 책으로 비난받은 사건이 있었지만(물론 그 자체야 결코 칭찬할 일이 못 되지만), 사실은 비난만 하고 끝낼 일이 아니다. 학자나 외교관—상호이해를 위해 노력해 온 이들조차 혐한감정을 갖게 되었다는 사실이야말로 좀더 심각하게 인식되어야 한다. 모든 감정에는 나름대로 이유가 있는 법이다.

최근엔 百田尚樹라는 작가가 낸 <이제 한국에 사과하자>라는 책이 베스트셀러가 되었다는데, 작가 자신이 쓴 글을 보니, “우리가 당신들의 생각을 물어보지도 않고 마음대로 지배했지. 미안하다”는 말을 하고는 있지만, 정말은 ” (문명을 받아들일 능력조차 없는) 당신들을 바꾸려 해서 미안해”하는, 조롱으로 가득한 책으로 보였다.

물론 그런 그들을 비판하는 건 간단하다. 하지만 문제는 정작 우리는 그런 정황자체를 모르고 있거나, 그저 그들한테만 원인이 있다고 생각하는데에 있다. 그리고 그런 한 현상황은 변하지 않을 거라는데에 있다.

여전히 잘못된 기사들이 넘치는 (강제연행 증거! 라면서 나오는 보도들이 보여주는 자료는 대부분 일본이거나 중국이거나 혹은 인도네시아등 동남아에서의 일이다) 언론현실과,그런 언론에 기대 모든 것을 판단할 수 밖에 없는 국민현실을 이시점에서 한번쯤 생각하고 개선하지 않는 한, 사태는 분명 더 심각해진다.

아마도 정부는 당분간 청년들의 일본 기업취직이니 한미동맹이니 한일스와프 협정등 때문에 어느정도 눈치를 볼 것이다. 하지만 불신을 안은 채 그런 어정쩡한 태도를 취하기보다는 도대체 뭐가 잘못 되었는지부터 생각해 봐야 한다. 청년들과 차세대를 위해서라도.

이전에 쓴 글들을 정리하다가, 이하의 글을 만났다. 2년 전 글이지만 상황이 전혀 변하지 않은 것 같아 올려둔다.

———–

그러나 “친일”이라는 딱지는, 익숙하지 않은 생각에 대해서는 더이상 생각하지 않으려는 지적태만을 드러내는 사고의 표현입니다. 그것은 복잡하고 섬세한 문제들을 단순하고 거칠게 뭉뚱그려 결과적으로 폭력을 만드는 사고로 이어집니다. 무엇보다, 그런 딱지를 두려워해 침묵하거나 딱지를 붙이는 쪽으로 돌아서고 마는, 전체주의에 가담하는 일이기도 합니다. 대세와 다른 말은 하지 못하는 자폐적 공간이 확장되고 있고, 자유로운 사고의 주인공이어야 할 젊은 학생들조차 자기검열에 급급한상황은 이미 우리에게 익숙한 풍경입니다.

그런 지적태만은, 일본에 대한 근거없는 비난까지 허용했고, 결과적으로 한국사회에 일본에 대한 부정적인 인식을 만드는 데에 일조했습니다. 특히 피해자관련 혹은 영토문제 관련단체들은 위안부문제에 관해 언급할 때마다 일본을 군국주의국가라고 비난해왔고 그 결과, 2015년 현재, 한국인의 70퍼센트 이상이 일본을 군국주의국가로 생각합니다. 전쟁이 끝난 지 70년이 지나도록 사죄와 반성도 하지 않을 뿐 아니라 여전히 타국의 영토를 호시탐탐 노리는 국가라는 이미지를 갖도록 만든 것입니다. 아마도 이런 인식이 불식되지 않는 한 한일간의 화해는 어려울 것입니다.

더 심각한 문제는 이러한 과정의 결과로, 2015년 현재의 언론과 외교와 지원운동이 지극히 자폐적이 되고 말았다는 점입니다. 일본에서는 이제, 위안부를 위한 <아시아여성기금> 의 모금에 참여하는 이들의 존재를 더 이상 상상하기힘들만큼 국민감정이 악화되었습니다. 그럼에도 우리의 언론과 외교와 운동은, 그런 현황을 직시하기보다 일본의혐한파가 늘어날 수밖에 없는 사고와 주장만을 반복중입니다. 위안부문제를 생각하는 일은, 늦었지만 이러한 현상황을 파악하고 일본을 총체적으로 아는 일에서부터 다시 출발해야 합니다. (<기억의 정치학을 넘어서>)

渦中日記 2017/7/10

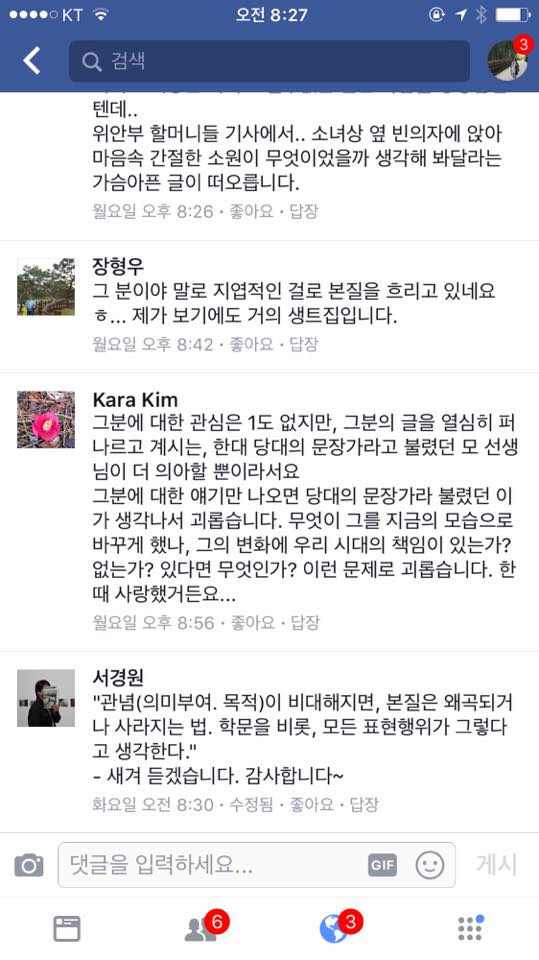

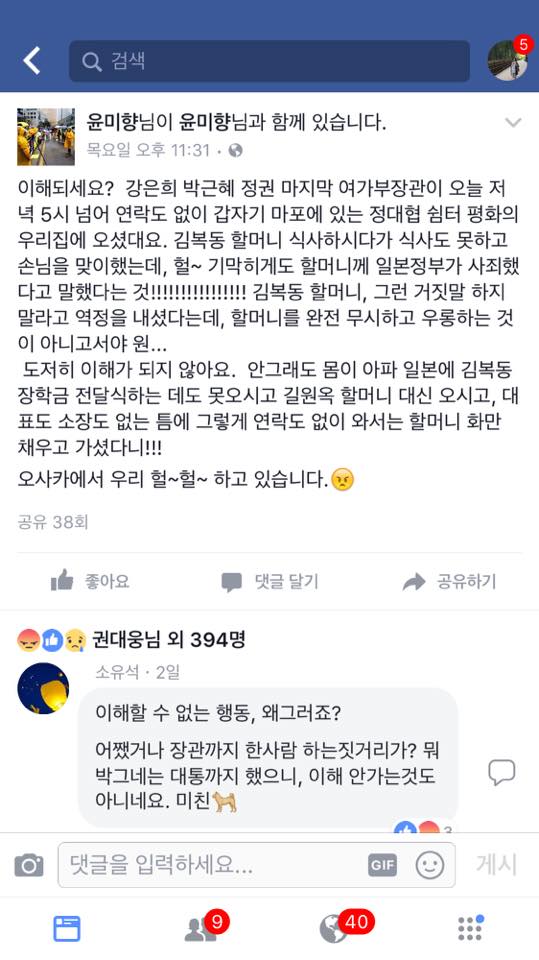

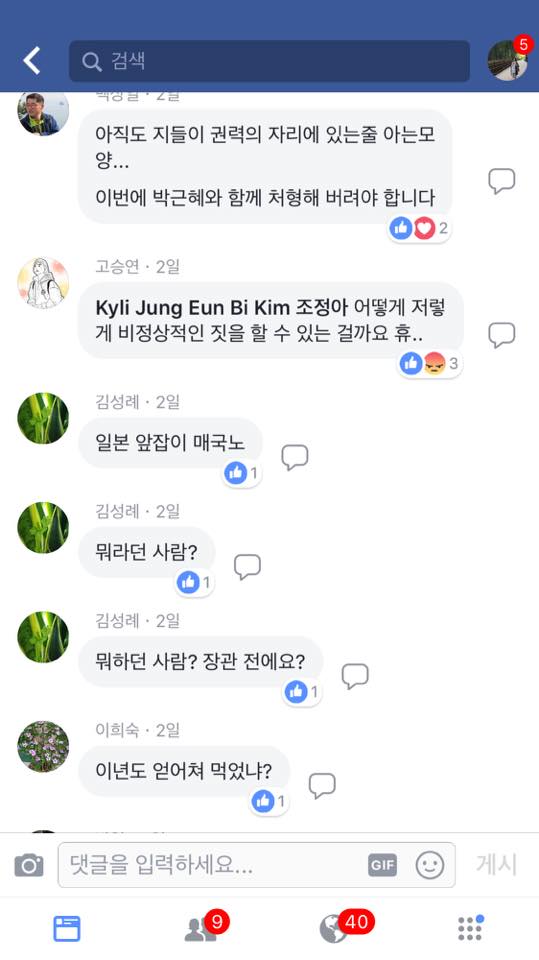

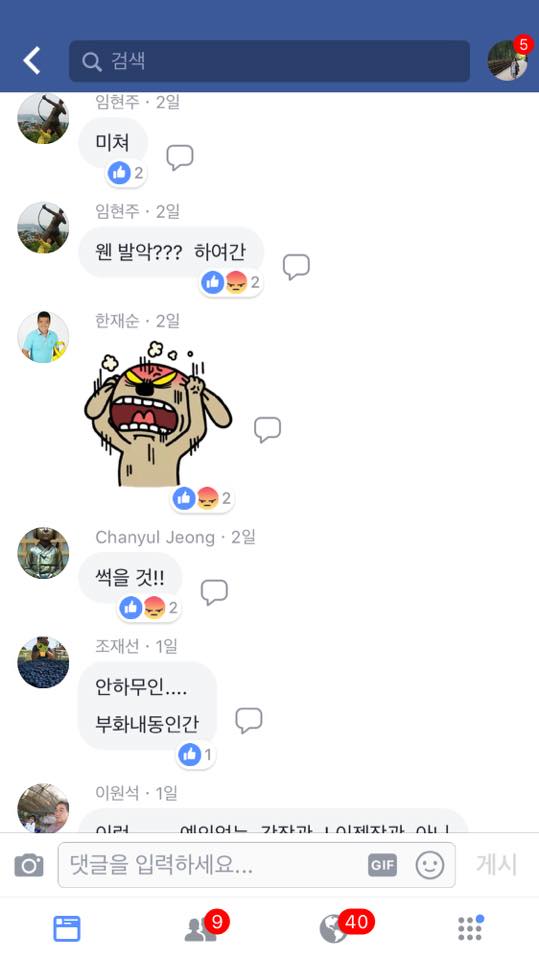

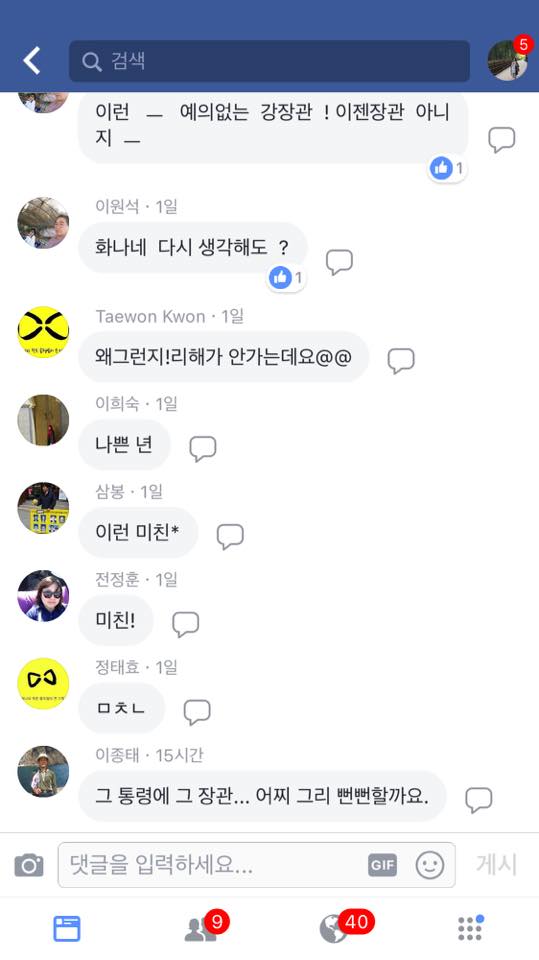

지원단체의 말 한마디를 언론이 그대로 옮겨 쓰고, 국민이 동참해 누군가를 함부로 비난해도 아무도 그걸 이상하게 생각하지 않는 시대가 되었다.

나자신 비슷한 경험을 했고 여전히 그 자장안에 놓여 있기 때문이기도 하지만, 그저 생각이 다르다는 이유로 이런 식으로 비난하는 일이 더이상 이어지지 않기를 바란다(물론 나는 강은희 전장관과 일면식도 없고,

한일합의에 대해서도 똑같이 생각하지 않는다)

비난 댓글로 동참한 사람 중에는 무려 교수도 있다. 우리 시대의 슬픈 자화상.

생각해 보면, 정대협은 이미 10년전에, 한국의 한 언론이 나를 “지일파”로 표현한 기사를 일본어로 번역하면서, “친일파”로 번역해서 내 보내기도 했던 곳이다.

운동이든 연구든, 지키는 일 자체에 연연하면 자신이 타자를 해칠 수 있다는 사실에 둔감해진다.

金土日, 피해자 옷차림을 트집잡는 비열한 시대 (Redian)

Arthur Jung, ‘금서’ 〈제국의 위안부〉를 읽고 1 | ‘다른 목소리’를 향한 야만적 대응 (허핑턴포스트)

2017년 1월 13일 허핑턴 포스트

Arthur Jung, ‘금서’ 〈제국의 위안부〉를 읽고 1 | ‘다른 목소리’를 향한 야만적 대응 바로가기

[竹内 友章] 朴裕河とイレーヌ・ネミロフスキーの「知識人的あり方」をめぐって 「初期社会文学研究26号」

2016. 6

時空間を越えて「ここより他の場所」を求め、絶えず自分の生まれた場所を相対化し続ける姿勢をとることを、私は「知識人的あり方」と呼びたい。この対極にあるのが、アメリカの歴史学者ジョン ダワーが2015年8月4日付け朝日新聞の取材に応えて語ったナショナリスト的あり方だ。彼は、「グローバル化による格差が緊張と不安定を生み、混乱と不安が広がる。そんな時、他国、他宗教、他集団と比べて、自分が属する国や集まりこそが優れており、絶対に正しいのだという考えは、心の平安をもたらします。」と述べている。

東日本大震災が発生した後に、原発事故によって故郷を追われた多くの人たちの気持ちを私は上手く理解することができなかった。自分の意思ではなく、原発事故によって無理やり強いられたものであることを踏まえても、故郷に強く執着する人たちの思いに寄り添うことができないでいる。自分がどの時代にどの場所に生まれるかを自分で選択できない以上、なぜたまたま自分が生まれた場所にこだわるのかがわからないでいる。自分が生まれた場所を「故郷」と呼ぶ時、その場所に特別な意味づけを見出すことができない。固有名詞の「福島」を語る文脈が、そこで生まれなかつた人々によって相対化されたFUKUSHIMAとなって初めて自分と対置させることができる。

朴裕河が『帝国の慰安嬌』において描きだした慰安婦像を前にして、激しい対立を繰り返してきた韓国の「挺対協」及び日本国内の支持者や現在の韓国政府と、日本政府並びに国内の保守派の論客達は、双方共にかなり戸惑うだろう。「挺対協」及び日本国内の支持者は、やがて彼女の主張に怒りを覚えるだろう。なぜなら彼女の慰安婦に関する記述は、全ての慰安婦は日本軍により強制されたものだという「挺対協」の従来からの主張に対して、実際には慰安婦の徴集に多くの朝鮮人商人が関与していたとしているからである。しかも彼女は、慰安婦たちが単なる性的奴隸に留まらず、兵士のあたかも母や妻のような感情を時には持ちえたことを指摘している。こうした説明は、慰安婦を36年間にわたる日本の朝鮮民族に対する植民地の圧制の象徴として、日本政府への全面的な謝罪を求める「挺対協」が主導してきた反日運動に水差すものとして受け止められた。その結果として、彼女は「挺対協」やその支持者たちから出版差し止めを含む訴訟を受けることになつた。他方で、日本政府や国内の保守系論客達は、最初は彼女があたかも自分たちの側の味方であるかのような錯覚を感じるだろう。なぜなら全く妥協の余地のない「挺対協」に比べて、彼女の説明はより柔軟で日本軍の関与を低減してくれるように見えるからだ。しかし、彼女は日本軍の加害者責任を少しも低減などしていない。実際の慰安婦徴集の現場において日本軍が強制しようがしまいが、直接関与したのが朝鮮人商人であろうがなかろうが、日本兵に性的奉仕を行う慰安婦というあり方自体が、日本による朝鮮の植民地体制を前提に行われたというより大きな歴史的事実をいささかも曖昧にしていない。彼女が問題にしているのは、慰安婦問題を追及する方法において、「挺対協」が採用している考え方が、むしろ問題の本質をゆがめているのではないかという点だ。ソゥルの日本大使館の前にいたいけな少女をかたどった慰安婦像を立て、欧米諸国の議会において反日決議を促す運動を遂行し、日本政府による全面的な謝罪と慰安婦への補償以外の解決策を認めないという「挺対協」の運動のあり方は、日本植民地下における朝鮮人の生き方を「日本人=加害者、朝鮮人=被害者」としてステレオタィプ化し、全ての問題の原因を日本軍=日本による植民地に見出すことで、現在まで続く韓国社会のはらむ様々な課題の解決への道をむしろ正視できなくしているのではないかという指摘が含まれている。端的に言えば、いつまでも反日運動にこだわっていても未来は描けないのではないか、もつと近現代の韓国社会の在り方自体を自分達の問題として捉えなければならないのではないかと述べているように思える。

さて一方でイレーヌ・ネミロフスキーは、ロシア革命により「故郷」を追われフランスに亡命をしたユダヤ系ロシア人の作家である。彼女は、一貫して自らの出自であるユダヤ系ロシア人の視点にこだわりながら、知識人の目で亡命先である二つの大戦間のフランス社会を描いていく。そもそもユダヤ人である彼女にとつて「故郷」は、そのまま素直に同化できる対象ではなかった。自分が生まれる前のどこかの時点で、別の場所から彼女の一族が移動してきた結果として、ロシアは彼女の「故郷」となった。ユダヤ系ロシア人の彼女の家族にとって、「故郷」ははたえずポグロムの恐怖を抱え、たとえ経済的には恵まれた状況にあろうとも緊張を強いられる場所であった。富裕な家庭に生まれた彼女は、ロシアで生まれながらロシア語を母語とせず、幼少時から外国語であるフランス語によって構成されたフランス文化を母体として自らの精神を組み立ててきた。亡命によって、そうした自分自身の文化的母国ともいえるフランスに移動をし、ごく自然にフランス語で小説を書き始めた。彼女にとって「故郷」は、記憶というフィルターを通してフランス語で記述された小説の中に挿入され、あらかじめ抽象化され実体を持たない。亡命ユダヤ系ロシア人として、はるか昔に追い出されたユダヤ民族発祥の地とロシアという二つの「故郷」を喪失していながら、いまそこにあるフランス社会に生きている。

彼女の遺作で代表作でもある『フランス組曲』は、そうしたユダヤとロシアという二つの「故郷」を実体ではなく内面化された意識としてしか持ちえない立場で、ナチスドイツによって占領された第二次世界大戦時のフランスの社会を克明に描いている。戦後、加藤周一らによって日本との比較において高く評価されたレジス夕ンスのフランスではなく、ナチスドイツ並びにその傀儡政権であるヴィシー政権下のフランスに生きる様々な階層の人々の生活を描いている。私自身も昔、ナチス占領下では多くのフランス人がレジスタンスに身を投じ、ドゴール派や共産党といったイデォロギーや政策の違いを超えてナチスやヴィシー政権に対抗して粘り強い戦いを長期に渡り継続したと考えていた。ハリウッドが作り上げた「カサブランカ」のような映画は、そうしたプロトタイプ化したレジスタンス神話を忠実に描いて見せた。しかし実際には、大多数のフランス人はレジスタンスに身を投じるのではなく、ナチス占領下で何らかの妥協をしながら生きる他なかった。中にはナチスやヴイシー政権とうまく折り合いをつけて、上手に金儲けをしたり、出世を図ろうとした人たちもいた。そうした人たちの一部は、よく戦後のドキユメンタリー映像に描かれているような髪の毛を坊主頭にされたナチスのフランス人情婦たちのように、戦後厳しく糾弾された。

ネミロフスキーは、一部の英雄的なレジスタンスの闘士や海外に亡命することのできた少数の恵まれた人々ではなく、ナチス占領下でどこにも逃げることもできず、留まってそこで生きていかなければならなかった貴族、政治家、実業家、商人、農民、労働者、教師、芸術家、学生、主婦といった様々な階層の人々の生態をパリと地方の小都市を舞台に淡々と描いていく。彼女の描写は、そうした人々にとりたてて同情的でもなく批判的でもなく、どこか冷めたい視点で丹念に細部を描く。旧家のブルジョアのしきたりにとらわれ、強権を持つ母親に対してなんら抵抗することのできない夫に嫁いだ妻は、たとえ夫が捕虜としてナチスの収容所にとらわれていようとも、彼への同情を少しも感じることができず、むしろ彼の粗暴さと戦前の浮気を許すことができない。彼女は、自宅に逗留するナチスの将校の繊細な文化的教養や洗練された立ち居振る舞いに次第に惹かれていく。戦前のフランス社会の階級性にどっぷりとつかり、社会の指導者としての意識に凝り固まっている貴族は、ナチス占領下でも何ら変わることなくヴィシー政権の構成員として社会秩序を守ることに汲々とする。階級的に虐げられた女性は、ナチスの兵士の情婦となることでその威を借りて、自分を見下した社会を見返そうとする。こうした生き方を大多数のフランス人がナチス占領下で余儀なくされたことに、私は納得する。数多くの抵抗文学によって描かれたレジスタンスは、むしろごく例外的な状況として理解すべきだと思う。戦時下のフランス社会は、レジスタンスに参加したごく少数の人たちの英雄的な行為ではなく、ナチス占領下でも強固に継続された社会の在り方、枠組み、人々を根深く拘束する様々な伝統的な慣習や偏見によって構成され、それは戦後崩壊することなく今でも継続していることに注視すべきだと思う。先年ノーベル文学賞を受賞したモディアノが執拗に追求しているのも、むしろナチス占領下に浮かび上がったフランス社会の矛盾や欺瞞が、戦後解消されることなく人々を拘束し続けている状況だ。最近頻発したイスラム過激派によるフランス国内でのテロも、フランス社会がグローバル化の進展の中で、多くの人々を不安に陥らせ、その解決の糸口をある者はナショナリズムへ、そしてある者は対抗上異なる宗教であるイスラムに求めようとする動きの中でとらえるべきだ。パリの通りをフランス大統領を先頭に『シャルリは私だ』というスローガンを抱えて行進するさまは、民主主義を奉じるフランス社会が盤石ではなくむしろ大きな危機に直面していることを示しているのではないか。

ただ残酷なのは、多くのフランス人がレジスタンスではなくナチスやヴィシー政権と折り合いをつけながら生き延びようとしたのに対して、ネミロフスキーは生き残ることができなかつたことだ。普通のフランス人には許容されていた生き方が、彼女には与えられなかった。知人や友人たちの必死の努力にもかかわらず、皮肉なことに実体を伴わないロシアとユダヤという彼女の刻印は、彼女をフランス社会から引き離し強制収容所へと送り込んだ。友人の元にかくまわれた子供たちによつて『フランス組曲』の未完原稿は保管され、戦後随分とたってから十年ほど前にようやく出版され、大きな反響を呼び起こした。

『帝国の慰安婦』を読んで、著者の朴裕河はネミロフスキーと同様に「故郷」を喪失している人ではないか、あるいは知識人としての立場を選択した人なのではないかと感じた。彼女がこの著書の中で繰り返し指摘しているのは、慰安婦が日本軍の強制によってのみ生み出され、日本政府による徹底した謝罪と補償なしでは全く解決することはないという「挺対協」並びに現在の韓国政府の主張は、それ自体現在の韓国社会が直面する問題をはぐらかし、解決への道を閉ざすものではないかという問いかけだ。実際には、日本の植民地下の朝鮮においては、大多数の朝鮮人は植民地政府に対して抵抗ではなく何らかの妥協をしながら生きてきた。そこでは植民地政府の日本軍のみが権力者として存在するのではなく、数多くの朝鮮人もまたその権力構造の一翼を担った。慰安婦自体もすベて日本軍の強制によって遂行されたのではなく、そこに数多くの朝鮮人商人が関与していた。ナチスの占領に比べてもはるかに長期に渡った日本による植民地体制下においては、それを受け入れその中で自分の生活を組み立てていかなければならなかったのが大多数の朝鮮人であったはずだ。そしてフランス社会の様々な矛盾や課題がレジスタンスによって解消されず、社会の底に澱のように堆積し、それがグローバル化の浸透の中で新たなナショナリズムやテロリズムの温床となっていったのと同様に、現代韓国社会の抱える課題は過去の日本植民地化の日本政府や日本軍の悪行や現在の日本政府の対応を糾弾するだけではいつまでも解消されない。さらにグローバル化の進展の中で生み出された現代韓国社会のはらむ大きな断層をこそ直視していくべきだと主張しているように思える。

もし彼女と同じことを日本人が主張した場合は、表面上日本の保守系の政治家やメディアが声高に叫んでいることと一見区別が難しくなってしまうだろう、自分たちの責任を回避し、朝鮮民族に大きなダメージを与え続けた自らの歴史に蓋をする者と受け止められかねない危険さを伴う。事実、北朝鮮による「拉致被害者」の運動が本人たちの意図するものとは異なり、日本が戦前朝鮮民族に対してしでかした大きな加害者責任をすっかり忘却させる上で大きく貢献し、完全に保守政治家のナショナリズムの高揚に利用されている状況をみるとその主張の難しさが容易に想像できる。朴裕河が韓国において、「挺対協」や彼らに後押しされた慰安婦によって訴訟され、日本国内の慰安婦問題の解決を目指す運動家たちによっても批判されているのは、そうした困難さを示している。

日本大使館の前に慰安婦の少女の像を建立することは、問題の解決を図るのではなくむしろ遠ざけることにしかならない。自分が属する国や集まりこそが絶対に正しいのだという考えは、恐らく心の平安をもたらすのだろう。そうではなく「故郷」を突き放すこと、そのことによって自らの属する国や集まりから場合によっては敵視され疎外されたとしても、知識人はそうすべきだと私は思う。

2015年6月13日に法政大学で開催された日本社会文学会の如周年記念大会で朴裕河の講演を聞いた。その時の彼女は、決して先入観や多数意見をそのまま受け入れず、絶えず批判精神を持って物事を見極めようとする強靭でしなやかな精神の持ち主のように思えた。朴裕河とイレーヌ・ネミロフスキーという二人の優れた知識人に学ぶ事は多い。厳密な実証も注意深い歴史的考察もされずステレオタィプの言論が跋扈する現代のよぅな時代には、「知識人的あり方」を自分自身の基準として改めて凝視すべきではないかと思ぅ。

<完>

追記

「慰安婦問題」に関しては、日韓両国政府間で一定の合意が成立したものの、韓国国民の一部は、頑なに拒否している状況がある。朴裕河は、韓国検察に名誉毀損で在宅起訴された。

最近都内では『フランス組曲』を元にした同名の映画が封切られた。原作とは全く異なるものだが、比較の為に観てみるのも一考だ。

*ホームページ管理者注:著者は訴えた主体を挺対協と考えていますが、訴えた支援団体は<ナヌム(分ち)の家>という福祉住居施設団体です。

日韓のトゲ 慰安婦問題 山本勇二論説委員が聞く 「東京新聞」

하라구치 요시오(原口由夫), 「정영환-망각을 위한 화해: 『제국의 위안부』와 일본의 책임」비판

2017-02-12

〔정영환 『망각을 위한 ‘화해’』에 대해서〕

본서에는 확실히 박유하씨가 말하듯, 수많은 ‘오독’, ‘곡해’가 있다. 내가 발견한 그 몇 가지를 제시하고 싶지만, 전체의 3분의 2정도 읽었을 즈음에 읽는 것을 그만두었다. 그 무엇도 증명하지 않고 오로지 자의적인 해석으로만 『제국의 위안부』를 비판하는 본서에서 더 이상 계속 읽을 의미를 찾을 수 없었기 때문이다. 따라서 본 투고는 불완전한 것이 되고 말았지만, 나 자신을 위한 비망록도 될 터이니 투고하기로 했다.

【일러두기】

1) 최초 페이지 번호는, 본서의 페이지 번호.

2) ≫로 시작되는 부분은 정씨에 의해 본서에 게재된 『제국의 위안부』의 인용.

3) (제, P.135) 등의 ‘제’는 『제국의 위안부』를, (망, P.46) 등의 ‘망’은 『망각을 위한 ‘화해’』를 가리킴.

4) >로 시작되는 부분은 본서의 지문(정영환씨의 문장).

5) ――로 시작되는 부분은 내 문장(코멘트).

6) ‘Soh’는 Sara Soh “The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan, 2008.

7) [ ] 안은 내 보충 주석.

P.17 ≫당시에 이미 정신대에 가면 위안부가 된다고 하는 오해가 있었으니 (중략) 경우에 따라서는 당시의 윤교수도 그러한 소문을 들었던 것일지도 모른다. 또한 실제로 정신대에 간 뒤, 위안부가 되는 케이스도 있었으므로 그 소문이 반드시 거짓말이었던 것은 아니다.

아마 이러한 혼동이 생긴 것은 실제 케이스에 기초한 것이 아니라, 그러한 ‘소문’ 자체로 인한 것일 것이다. (중략) 식민지 특유의 공포가 그러한 거짓말을 유발했을 가능성이 높은 것이다. (제, P.135)

>이 짧은 기술 안에는, (a)소문은 ‘오해’다, (b)소문은 ‘꼭 거짓말이었던 것은 아니다’, (c)소문은 ‘식민지 특유의 공포’가 유발한 ‘거짓말’이다, 라는 얼핏 보기에 모순되는 세 개의 주장이 병존하고 있다. 이 때문에 내용에 대한 찬성 여부 이전에 저자의 ‘소문’에 관한 인식을 이해할 수 없는 것이다.

――이 간단한 기술이 정씨는 이해가 가지 않는 것일까? 정씨 스스로 ‘일견 모순되는’이라고 말하고 있듯이 어디까지나 ‘얼핏 보기에’ 그런 것이며 사실은 그렇지 않다. 그것을 알고 있으면서 이렇게 (a) (b) (c)등으로 새삼스레 나누는 것은 왜일까(억지로 나눠서 보여주고 있다고 하는 게 맞을 것이다)? 내용을 보면, 정신대에 가면 위안부가 된다고 하는 소문은 ‘오해’이며, 진실이 아니라는 의미에서 ‘거짓말’이지만 그 중에는 실제로 정신대에 간 뒤 위안부가 된 케이스도 있었다. 누구나 이해가 가는 내용이다. ‘일반’과 ‘특수’의 차이에 지나지 않는다. 자의적으로 ‘모순되는 세 개의 주장’이라고 분석해서 곡해하고 있는 것이다.

P.24-25 ≫’위안부’란 도대체 누구를 가리키는가? 한국에서 위안부란 우선 <일본군에 강제 연행된 무구한 조선인 소녀들>이다. 그러나 위안부에 대한 사죄와 보상을 둘러싼 문제―소위 ‘위안부 문제’를 없었던 것으로 하려는 부정자들은 <위안부란 스스로 군을 따라다닌 단순한 매춘부>라고 생각하고 있다. 그리고 최근 20년간, 한국과 일본의 사람들은 그 양쪽 기억을 둘러싸고 격렬하게 대립해 왔다. (제, P23)

>박유하가 제시하는 2항대립은 기묘하다. 대립의 한쪽이 ‘한국’인 데에 반해, ‘매춘부’라고 생각하는 쪽은 ‘일본’이 아니라 ‘부정자’로 설정된다. ‘20년간, 한국과 일본의 사람들’이 ‘격렬하게 대립해 왔다’고 한다면 ‘부정자’를 제외한 ‘일본’ 또한 대립의 내부에 있을 것이다. 그럼에도 불구하고 2항대립은 그 존재를 애매하게 만든다. 이 기묘함에 알아차리느냐 마느냐가 본서 평가의 분기점이 된다.

――여기에서도 정씨는 박씨의 문장을 ‘2항대립’이라고 해석하여 이 ‘기묘함’에 알아차리느냐 마느냐가 본서 평가의 분기점이 된다고 하면서, ‘2항대립의 자의성’이라고도 말하고 있지만, 이 해석이야말로 자의적이다. 박씨는 한국에서 일반화된 기억―강제 연행된 무구한 소녀―(20만 명이라는 표현을 덧붙여도 된다)와 일본의 일부 극단적인 부정자―‘자발적 매춘부’파―를 대치시키고 있을 뿐이다. 정씨는 이 해석 후에 강제성과 군의 관여 문제에 대해 약간의 논의를 전개하고 나서 부정자가 논점을 강제성의 문제로 옮기고 있기 때문에 박씨의 주장은 ‘부정자의 쟁점 설정을 받아들이는 것을 의미한다’고 말하고 있지만, 크게 틀린 말이다. 강제성을 문제시하고 있는 것은 부정자뿐만이 아니다. 그 강제성의 문제도 포함하여 한일의 대립이 있다는 말이다. 정씨는 강제성의 문제를 부정자의 견해로 설정함으로써 이 문제를 왜소화시키며, 박씨가 제기한 문제를 쟁점으로 삼지 않고, 박씨 저작의 ‘2항대립’이라는 스스로가 설정한 논리로 문제를 슬쩍 바꿈으로써 이 문제로부터 쟁점을 비켜 가도록 만들고 있는 것이다. 실제로 본서에서는 자료에 기초를 둔 강제성에 관한 논의가 전개되지 않는다. 정씨는 P.28에서 ‘물론 일본군 ‘위안부’ 제도 전체를 바라보면, 군에 의한 직접적/폭력적인 강제 연행도 존재한 것이 밝혀졌’다고 하는데, 일단 ‘전체’라고 쓰고는 있으나 직접적/폭력적인 예가 있는 것은 필리핀, 인도네시아 등과 관련해서이고 조선과 관련해서는 확인되지 않은 것이다. 조선에 있어서의 강제성 문제가 크게 의문시되고 있는 현재, 그것을 쟁점화시키지 않기 위해서 굳이 강제성의 문제를 부정자의 쟁점이라고 하여 스스로 설정한 ‘2항대립’의 도식 안에 넣고 덮어버리는 것이다. 애초에 『제국의 위안부』를 문제시하는 것이라면 무엇보다도 먼저 강제성, 자발성을 문제시해야 할 터인데, 본서는 박씨의 ‘기묘한’, ‘자의’적인 논리를 시종일관 해설하고 있는 것이다.

P.31 >위안소 설치는 병사의 강간 방지에 아무런 도움이 되지 않았다고 지적되고 있다.

――연구 성과의 불충분한 이해다. 집단적 강간은 감소했다는 지적이 있다(Soh, P.142). 또 위안소 설치의 목적에는 성병의 예방도 있었다.

P.32 ≫그러한 의미에서 위안부들을 데리고 간(‘강제 연행’이라는 말이 공권력에 의한 물리적 힘의 행사를 의미하는 한, 적어도 조선인 위안부 문제에 있어서는 군의 방침으로서 성립하지 않는다) 것의 ‘법적’ 책임은 직접적으로는 업자들에게 물어져야 한다. 그것도 명백한 ‘사기’나 유괴의 경우에 한한다. 수요를 만들어 낸 일본이라는 국가의 행위는 비판은 할 수 있어도 ‘법적 책임’을 묻는 일은 어려운 일이 되는 것이다.(제, P.46)

>결국 일본 국가의 법적 책임은 부정되는 것이다.

――부정하고 있는 것이 아니다. ‘‘법적 책임’을 묻는 것은 어렵다’고 말하고 있을 뿐이다. 여기에도 자의적인 해석이 있다.

P.32 >한편 박유하는 ‘군속 취급을 받은 업자’가 여성들을 데리고 간 것을 인정하고 있다. 군속이란 일본 육해군에 근무한 군인 이외의 구성원에 대한 총칭이기 때문에 당연히 ‘군속 취급을 받은 업자’에 의한 징집은 군에 의한 직접적인 연행에 대한 관여를 보여주는 증거가 된다. 위와 같은 업자=군속이라는 규정이 자신의 설명과 모순되는 것을 알아차리지 못하고 있는 듯하다.

――이것을 증거로 삼는 것은 처음 들어보는 얘기다. 대체로 ‘군속 취급을 받았다’고 박씨가 진술하고 있듯이 업자는 ‘군속’이 아니다. ‘조선인 위안소 관리인의 일기’에도 쓰여 있는 것처럼 군속이 아닌 조선인 관리인은 군속에게만 허용된 장소로의 출입을 거부당하고 있다.

P.34 >하지만 요시미의 지적을 지지한다면····.군이 여성의 징집을 명하지 않았다면, 인신 매매도 일어날 리 없었고 그 책임을 군 또한 져야 한다는 것은 당연한 일일 것이다. 그럼에도 불구하고 박유하는 징집 명령이 ‘물리적인 강제 연행을 상상시키’기 때문에 ‘섬세한 규정’이 필요하다고 하며 일본군의 관여 사실에 관한 논의를 이미지의 문제로 살짝 바꾼다.

――이 장에서 정씨는 군의 관여 문제에 대해 박씨를 비판하고 있는데, 나가이씨 논문의 지적도 포함하여 군에 의한 위안소 설치와 관여(병참부로의 귀속, 소모품의 급여 등)는 명확한 사실이다. 단, 모든 위안소가 그렇지 않았던 것은 위안부 문제를 조금이라도 들춰본 사람이라면 주지의 사실일 터이다. 그 사실을 박씨가 말하고 있는 것에 지나지 않는 것이다. 또한 요시미씨의 지적을 거론하고 있는데, 요시미씨조차도 정씨가 말하는 것 같이 군에 의한 ‘징집’, ‘징집 명령’이라고는 말하지 않았다. 요시미씨는 다음과 같이 말하고 있다. ‘다른 한가지는 파견군에게 요청을 받고 일본의 내지 부대나 대만군/조선군이 업자를 선정하여 그 업자가 위안부를 모으는 방식이다’(요시미 요시아키 『종군 위안부』 이와나미신쇼, P42). 박씨의 의견 그대로다. ‘연구 성과를 전혀 근거로 하고 있지 않은 틀린 논의’라는 표현은 정씨에게 돌아가야 할 말일 것이다. ‘전혀’가 아닐지는 모르겠지만 말이다.

P.35-36 ≫군이 위안부 모집 과정에서 사기 등의 위법 행위를 단속하려고 했다····이러한 권력의 존재야말로 군의 <관리> 사실이나 주체적인 관여를 보여주는 증거일 것이다. 즉, 설령 군이 모집에 직접 관여하지 않았다고 해도 그 사실이 곧장 군의 관여가 없었다는 말이 되는 것은 아니라는 것이다. 불법 강제 모집을 ‘단속했다’는 것이야말로 이 문제에 대한 군의 인지와 권력과 주체성을 나타낸다.

즉, 사기든 납치든 나라에서 멀리 떨어진 지역에 지속적인 수요를 만들어, 업자들이 아무렇게나 강제적인 수단을 사용해서라도 여성들을 데리고 가기만 하면 장사가 된다고 생각하는 식의 시스템을 유지한 것 자체가 문제다.(제, P.224-225)

>····일본군의 역할은 업자의 ‘불법 강제 모집을 ‘단속했다’는 데’에 있다고 하는 이해는, 박유하가 그나마 인정하고 있었던 업자의 불법 행위를 ‘묵인’한 책임이라는 주장 조차도 뒤엎는다. ‘묵인’이란 문자 그대로 침묵하고 인정하는 것을 의미한다. 일본군이 업자의 위법행위를 단속했다면, 이것을 ‘묵인’했다라는 주장은 당연히 성립되지 않게 된다. 업자가 군의 눈을 피해 위법행위를 했다고 한다면 ‘묵인’이라고는 말할 수 없기 때문이다. 박유하가 ‘좋은 관여’론을 채용한 결과, ‘묵인’한 책임조차 부정되어버리는 것이다.

――여기에도 ‘기묘한’ 말 바꿔치기, 정씨의 말을 그대로 돌려주자면 ‘트릭’이 있다. ‘일본군의 역할은 업자의 불법 강제 모집을 단속하는 데에 있다’라는 식으로 박씨는 말하지 않았다. 그러한 사실이 있었다는 것이 군의 주체적인 관여가 있었던 것을 나타내고 있다고 지적하는 것에 지나지 않는다. 이해력이 모자란 것인지, 자의적으로 해석해서 바꿔 말하기를 하고 있는 것이다. 거기에서부터 ‘묵인’책임론과의 모순이 나오고, ‘‘묵인’책임 조차’ 부정한다고 결론짓는 것인데, 폭론이라고 밖에 할 말이 없다. 이것은 자의적으로 박씨를 깎아내리기 위한 ‘틀린 논의’이다.

P.40-41 >본서는 일본군 ‘위안부’제도가 군에 의한 ‘성노예제’인 것을 인정하지 않는데, 그때 ‘성노예’설 비판도····특이한 용어법으로 이루어진다. ···· ‘노예’ 개념을 변형시킨 뒤에 언명되는 ‘‘노예’였다’라는 주장은 사실상 ‘노예가 아니었다’라고 말하고 있는 것과 같다.

――여기에서는 정씨가 인용하고 있는 박씨의 문장은 인용하지 않겠는데, 위안부가 ‘성노예’인가 아닌가는 논의가 갈라지는 지점이고, 박씨가 ‘성노예’라는 표현을 사용하든 거부하든 그것은 논의할 문제이며, 그것을 비판한다면 그것을 비판하면 되는 이야기이다. 그런데 정씨는 그 비판에 있어서 여기에서도 또 박씨의 언설을 바꿔치기하고 곡해해서 박씨 주장을 ‘변형’시키고 있다. 박씨가 신체적인 구속을 수반한 ‘노예’ 개념과 구조적으로 강제당하는 존재로서의 ‘노예 상태’를 구별하여 논하고 있는 것을 개념의 ‘변형’이라 하고 그 결론을 전도시키고 있다. 게다가 근거도 없이 ‘국제법학적 논의나 정대협의 주장을 정확하게 이해하지 못한 채 비판한다’라든가, ‘‘성노예제’ 개념을 ‘성노예’ 이미지의 문제로 살짝 바꿔···· ‘위안부’ ‘모두를 표현’하고 있지 않다며 요점에서 벗어난 비난을 하는 것이다’라고 박씨를 비난한다. 박씨의 논의가 다양한 ‘위안부’ 증언에 기초한 실태 규명을 전제로 이루어지고 있음에도 불구하고 그 논의로는 들어가지 않고 개념 이해가 틀렸다며 묵살해 버리는데, 정씨 자신의 말을 빌리자면, ‘논점 바꿔치기’를 하고 있는 것은 정씨 자신이다. 위안부/위안소의 다양성에 대해서는 성노예제 개념의 정치적 측면에 관한 Sarah Soh의 연구도 있으니 참조해 본다면, 정씨 자신이야말로 정치적인 언설을 전개하고 있다는 것을 알게 될 것이다. 연구자로서 실태를 조사해 보면 ‘강제’나 ‘성노예’의 개념이 단순하지 않다는 것을 알 것이다.

P.44 >일단 박유하의 사실 인식에는 수많은 오류가 있다. 박유하는 미국의 전시정보국심리작전반이 작성한 ‘일본인 포로 심문보고서’ 제49호에 있는 버마/미치나에서 포로가 된 조선인 ‘위안부’ 20명의 기록을 근거로 평균 연령이 ‘25세’라고 주장한다. ···· 게다가 포로 때의 평균 연령도 23.15세이며 ‘25세’가 아니다. 또, 박유하는 피해자들의 증언으로부터 ‘‘소녀위안부’의 존재가 반드시 일반적인 케이스는 아니었다’(제, P.64)고 주장하지만, 증언한 조선인 피해자들의 대다수는 징집시의 연령이 20세 이하이며····

――여기에서는 박씨의 원문이 웬일인지 생략되고 있는데, 원문은 ‘····심문을 받은 조선인 위안부들의 ‘평균 연령은 25세’였다(「Japanese Prisoners of War Interrogation Report No.49」, 후나하시 요이치 2004로부터 재인용). 그리고 한 전직 조선인 일본병사도 위안부들이 ‘20, 21세’였던 자기들보다도 연상이어서 ‘누나’라고 불렀다고 말한다(『하이난섬에 연행된 조선인 성노예에 대한 진상조사』…2011, P.69·72·120).‘이다.

어디가 사실 인식의 오류라는 말일까? 깎아내리기 위한 과장이다. 말할 필요도 없이 이 25세라고 하는 숫자는 증언 기록에 쓰여져 있는 ‘average Korean girl…is about twenty-five years old’에서 왔을 뿐이다. 즉 계산에 의한 정확한 평균 연령인 것이 아니라 증언 기록자의 인상인 것이다. 그리고 실제 연령도 같은 보고서의 부록 리스트에 있는 기록 번호순으로 적어 보면, 21, 28, 26, 21, 27, 25, 19, 25, 21, 22, 26, 27, 21, 21, 31, 20, 20, 21, 20, 21이며 기록자가 ‘about 25’로 한 것도 수긍이 간다(평균치는 정씨도 쓰고 있지만 23.15이기 때문에 ‘about 25’와 전체적으로 큰 차이는 없다. 사실을 오인한 것이 아니다). 게다가 ‘징집’시(1942년. 심문시는 1944년)의 연령은 19, 26, 24, 19, 25, 23, 17, 23, 19, 20, 24, 25, 19, 19, 29, 18, 18, 19, 18, 19이므로 ‘징집’시의 연령이 20세 이하의 인원수는 20명중 12명이다. 이것을 정씨는 ‘대다수’라고 말하고 있지만 틀린 말이며, 이것이야말로 사실 오인이며 기만이다. 게다가 ‘이름을 밝히고 나온 피해자들 52명 가운데, 징집시의 연령이 20세 이하였던 사람은 46명에 이른다’라든가, ‘정진성씨에 의하면, 1993년 12월 시점에 한국 정부에 신고한 전 ’위안부’ 피해자 175명 가운데, ‘징집’시 연령이 20세 이하였던 사람은 156명이었다’라고 표까지 붙여서 보여주고 있는데, 전후 50여년의 시점에 살아 남아 있는 사람들이라면 젊었을 때 ‘징집’된 사람이 많다는 것은 당연하다. 고연령자일수록 돌아가신 분들이 많기 때문이다. 즉, 정씨가 말한 52명과 175명의 연령은 ‘징집’된 사람이 20만명이든 3만명이든 상관없이 50년 이상 지난 ‘징집’시의 위안부 전체의 연령에 대해서는 미성년자이 있었다고 하는 사실 이외에는 아무 것도 나타내고 있지 않는 것이다. 1944년에 있었던 20명의 기록으로는 불충분하다고 말한다면, 최근 타이에서 발견된 종전 직후 수백명의 위안부 기록을 정밀히 조사해보면 보다 많은 정보를 얻을 수 있을 것이다. 참고로 내가 KBS에서 방송된 텔레비전 화면에 비친 25명의 연령을 평균하여 본 바, 그것은 26.8세였다.

이상의 위안부 연령 문제에 이어 정씨는 우에노 치즈코의 위안부 패러다임을 소개하고, 박씨가 ‘적지 않은 영향’(망, P.46)을 받았다고 말할 뿐만 아니라, ‘『제국의 위안부』가 그 기본적인 모티프를 우에노의 논문에서 차용했다는 것을 알 수 있다’(망, P.47), ‘우에노 치즈코의 레토릭을 본서가 차용하고 있다’(망, P.47)고까지 말하고 있는데, 내재적인 비판은 되고 있지 않기 때문에 전혀 무의미한 지적이다.

P.57 ≫거기서 생각할 수 있는 것은 부모들이 딸들의 행선지가 단순한 ‘정신대’가 아니라고 생각하고 있었을 가능성이다. 그 형태가 <자발>이든 <강제>든 딸들을 기다리고 있는 것이 ‘위안부’ 일이라고 생각해서 느끼는 슬픔이었을지도 모른다. 거기에는 딸들 자신들의 슬픈 <거짓말>――성과 관련된 일이 아니라고 자신과 부모를 납득시키기 위해 내용을 알고 있으면서도 ‘정신대’에 간다고 이야기하는 식의――이 있었을 수도 있고, 딸을 가난 때문에 판 부모들의 <거짓말>이 개재했을지도 모른다. 많은 매춘 여성이나 강간당한 여성들이 그 사실을 공적으로는 말할 수 없었던 차별적인 사회구조야말로 정신대와 위안부의 혼동을 일으키고, 아직까지 해결되지 않고 있는 근본적인 원인이라고도 생각할 수 있다.(제, P.62)

>충격적인 해석이다. 만약 박유하가 말하듯이 부모들이 ‘정신대’를 ‘위안부’라고 이해하고 있었다고 한다면 그 최대의 요인은 일본군이나 업자가 정신대 명목으로 조선인 ‘위안부’를 모은 사실이 있었기 때문일 것이다. 그것을 당사자 여성이나 그 부모들에게 <거짓말>의 책임이 있다고 한다.

――‘충격적인 해석이다’. 본서 P.17에서 이미 다루어진 내용에 나오듯이 ‘정신대에 간 뒤, 위안부가 되는 케이스도 있었다’라는 <소문>이 그 요인이라는 사실을 저자인 정씨가 모르고 있었을 리 없다. 게다가 ‘당사자 여성이나 그 부모들에게 <거짓말>의 책임이’ 있다는 식으로 말하지 않았다. 일본군이나 업자를 면책하고 있다고 말하고 싶은 것이겠지만 완전히 문맥에서 벗어난 곡해다. 나아가 정씨는 계속해서 말한다.

>애초에 박유하가 말하는 것처럼 자발적으로 간 여성도 딸을 판 부모도 모두 ‘정신대’에 간다고 거짓말을 하고 있었다면, 왜 부모들은 정신대 동원을 ‘위안부’로의 징집이라고 생각할 수 있었던 것인지 전혀 설명이 되지 않는다.

――이런 이해로는 ‘설명이 되지 않는다’. 이해가 가지 않는 것인지(그럴 리는 없다), 이해가 가지 않는 척하고 있는 것인지, 앞선 P.17의 저자의 말을 보노라면 ‘설명이 되지 않는다’.

P.59 ≫분명 이러한 혼동을 만들어 낸 것은 우선은 업자의 거짓말에 의한 것이었을 터이다. ‘정신대에 간다’라고 속이고, 실제로는 ‘위안부’로 만들기 위해서 전장으로 보내는 식의 거짓말이다. 그것은 자신의 이익을 위해서만이 아니라, 군이 원하는 압도적인 숫자에 맞추기 위해서라도 ‘정신대’라는 장치가 필요했던 것일 것이다. 합법적인 정신대의 존재가 불법적인 사기나 유괴를 조장했다고도 할 수 있다. 거기에 개재했던 거짓말은 위안부가 될 운명의 여성들 자신이나 주변 사람들, 그리고 그 가족을 그러한 구조로 들어가기 쉽게 만드는, 무의식 중에 공모한 <거짓말>이기도 했다. 거기서 이루어지고 있는 마지막 단계에서의 민족적 유린을 직시하지 않기 위해서라도 필요했던, <민족의 거짓말>이었던 것일지도 모른다.

즉, 그녀들뿐만 아니라 그녀들을 지키지 못한 식민지 사람들 모두가 <위안부가 아니라 정신대>라는 <거짓말>에 의식적, 혹은 무의식적인 상태에서 가담한 결과이기도 했던 것이다. 그리고 그러한 거짓말을 필요로 하는 사태야말로 ‘식민지 지배’라는 시스템이었다.(제, P.62)

>····용의주도하게 일본군의 거짓말만을 배제한 뒤, <민족의 거짓말>이라는 놀라운 말이 만들어지기에 이른다···· 이 ‘공모한 <거짓말>‘이라는 언설이 파탄 나고 있는 것은 위의 인용만 봐도 명확하다. 여성이나 부모들이 거짓말을 하고 있었다고 한다면 업자는 거짓말을 하지 않았다는 말이 된다. 업자가 데리고 갈 목적을 말하지 않았다면 부모나 여성들은 거짓말 같은 것을 할 방법이 없다. 결국 박유하가 말하는 ‘공모한 <거짓말>‘, ‘민족의 <거짓말>‘론은 일본군뿐만 아니라 업자마저 면책하고 말단의 민중들에게 책임을 전가하는 언설이다. 이 <민족의 거짓말>이라는 언설은 일본의 식민지 지배하를 살지 않을 수 없었던 조선 민중의 경험을 부당하게 깎아내리는 것이라 하지 않을 수 없다.

――정씨는 이해를 못 하는 것이 아니라 ‘결국’ 이하에 이어지는 결론으로 가져 가기 위해서 박씨의 언설을 변형시키고 있는 것이다. ‘여성이나 부모들이 거짓말을 하고 있었다고 한다면 업자는 거짓말을 하지 않았다는 말이 된다‘는 말은 어떻게 하면 가능한 이해일까? 곡해다. 업자가 하는 거짓말을 거짓말이라고 알면서도 스스로의 마음을 납득시키려는 부모나 여성 자신, 또는 서로를 향해 거짓말을 하는 구조가 식민지 지배의 질곡의 근원이었으며, 그 구조적인 <거짓말>을 박씨는 ‘민족의 <거짓말>‘이라고 부르고 있는 것이다. 일본군이나 업자를 면죄하고 있는 것이 아닌 것은 명백하다.

P.63 >2 센다 가코 『종군 위안부』의 오독에 의한 ‘애국’의 조탁

――‘조탁’이라는 말은 ‘보석 등을 쪼아서 다듬는 것. 나아가 시문의 자구를 다듬는 것’(고지엔)이라고 하니 이해 불가능한 표제다. ‘···의 오독에 의한, ‘애국’ 의식의 자의적 조작’이라고 말하고 싶었던 것일까? 나중에 등장하는 ‘찬탈’이라는 표현도 과장된 말이다. 게다가 오용이다.

P.63 >····박유하는 ···· 센다가 ‘위안부’에 대해 취재하는 계기가 된 사진을 언급하며 ···· 일본옷 차림을 한 조선인 ‘위안부’와 그것을 ‘경멸의 눈’으로 보는 중국인의 사진을 상상[하게 만드는 기술을 하고 있지만], ···· 노가와씨가 밝힌 것처럼 그러한 사진은 존재하지 않는다.

――존재한다. 실제로 본서의 P.63에 있는 사진이 그것이다. 강을 건너는 두 사람의 여성 사진과 혼동하고 있는 것이 아니다. 정씨 자신이 이해하지 못하고 있는 것뿐이다.

P.64 >실제 『종군』 [센다 가코 『종군 위안부』]을 아무리 찾아봐도 조선인 ‘위안부’의 본질이 ‘애국’적 존재였다는 주장은 보이지 않는다. 놀랍게도 ‘어느 연구보다도’, ‘본질을 정확하게 짚어냈다’고 칭찬함에도 불구하고 센다가 어디에서 그렇게 지적했는지도 쓰여 있지 않다.

――여기에서도 박씨의 언설을 교묘하게 바꿔 말하고 있다. 박씨가 ‘위안부’ 일반에 대해서 말하고 있음에도 불구하고(‘센다는 위안부를 병사와 똑같이 자신의 신체를 희생하면서 전쟁 수행을 도운 <애국>적 존재라고 이해하고 있다’(제, P.25)), ‘조선인 ‘위안부’’라고 한정함으로써 ‘아무리 찾아도’ 그런 말이 ‘보이지 않는다’고 말하는 것이다. 더욱이 ‘센다가 어디에서 그렇게 지적했는지도 쓰여 있지 않다’고 말하지만 그것을 ‘조선인 ‘위안부’’라는 문구에 한정하는 한 존재하지 않을 뿐인 것이다.

P.66 >애초에 일본인 여성들이 말한 ‘나라를 위해서 일할 수 있다’라는 증언을 봐도, 전쟁 수행을 돕는 ‘애국’적 존재라고 하는 해석에는 끝까지 납득할 수 없는 측면이 있다. 여성들이 이렇게 생각한 것은 모두 모집할 때나 ‘전장에 도착한 당초’ 시점이다. 사이토씨의 증언은 오히려 후방에서는 ‘공동 변소’ 취급을 당하는 현실이 있었다는 것을 알려주고 있다.

――이 문장 앞에 정씨가 인용하고 있는 센다의 문장은 박씨도 인용(제, P.73)하고 있음에도 불구하고 그것은 전혀 지적되고 있지 않다. 그것은 P.64에서 ‘센다가 어디에서 그렇게 지적했는지도 쓰여 있지 않다’라고 박씨의 논거를 비판한 직후라서 그렇게 지적하는 것을 피한 것일지도 모르겠으나 아무튼 오독이다. 마치 ‘당초’에는 ‘나라를 위해서 일할 수 있다’고 생각했지만 나중에는 그렇지 않았다는 것이 밝혀졌다는 식으로 말하고 있는 것인데, 인용되고 있는 사이토 기리씨의 증언은 ‘제1선’과 ‘후방’에서의 취급의 차이를 진술하고 있는 것일 뿐이다. 성실하게 쓰고 있는 것이라면 오독이겠지만, 박씨의 ‘애국’적 존재론을 부정하기 위한 거짓말이라고 할 수 있다.

P.66 >박유하는 증언 이전에 센다의 ‘목소리’를 이해하지 못하고 있는 것이다.

――‘센다의 ‘목소리’를 이해하지 못하고 있다’고 내보이기 위해서 박씨의 언설에 변형을 가한 것이다.

P.66-69 >이 해석의 문제점은 명확하다. 조선인에 관한 증언이 아님에도 불구하고 <조선인 ‘위안부’=일본인 ‘위안부’>라는 도식에 따라 그대로 조선인도 그랬을 것이라고 추측한다. ···· 박유하는 검증해야 할 가설을 마치 증명된 명제인 것처럼 이용해서 각각의 사례를 연역적으로 해석하는 오류를 범하고 있는 것이다. ‘여성들의 목소리에 한결같이 귀를 기울이’는 일과는 거리가 멀다.

――정씨는 박씨가 수없이 많이 들고 있는 『증언집』(정대협 편찬)으로부터의 인용(제, P.80-88)을 완전히 무시한 채, 센다로부터의 인용만을 문제삼으며 박씨의 논거를 ‘이해 불가’, ‘비약’, ‘오류’라고 단정하고 있는데(망, P.68), 『증언집』이나 ‘여성들의 목소리에 한결같이 귀를 기울이’는 박씨의 자세를 무시하고 자신의 명제로 결론짓기 위한 자의적인 논법이다.

P.72 >박유하의 해석에는 분명히 무리가 있다. ‘동족’이라고 하는 말이나 ‘동지의식’은 ‘하루에’나 ‘우메보시’의 것이 아니라 ‘나’의 말이기 때문이다. 만약 이 소설들로부터 읽어낼 수 있는 것이 있다고 한다면 그것은 ‘위안부와 자신을 동일시’하는 ‘나’의 모습이다.

――이것도 궤변이다. ‘동족’이라는 말이 등장하는 것은 일단 병사의 말이기 때문에 그러한 의식이 위안부들에게는 없다고 말하는 것이다. 위안부가 군인을 자신과 동일시한 ‘하루에’의 말은 여기에서 완전히 지워지게 된다. ‘동족’이라는 말이 사용된 의미를 무시하고 말로 표현된 ‘동족’만을 문제 삼기 때문이다. 그 결과, 위안부가 군인을 자신과 동일시한 적은 없었던 것처럼 되는 것이다. 자의적인 논법이다.

P.78 >2 증언의 찬탈

――‘찬탈’이란 ‘제위를 강제로 빼앗는 것’(고지엔)이라고 하니, 이것도 영문을 알 수 없는 표제다. 거창한 말을 사용하고 있지만 오용이다. 하나의 예 밖에 들고 있지 않은데, ‘증언의 약취’라고 말하고 싶었던 것일까?

P.80 >····중요한 부분이므로 인용하겠다(【 】는 박유하가 인용한 부분이다).

“나는 말이 능숙하지 않았기 때문에 말도 잘 못하고, 나는 생각한대로 밖에 말을 못하는 인간이라. 【일본 사람한테 나가 압박은 많이 받았지. 압박은 많이 받았지마는, 내 운명인디. 내가 세상을 잘못 만나고 내 운명이고, 나를 그렇게 한 일본 사람을 나쁘다는 소리는 안 해.】 그리고 같은 한국 사람이지마는 한국 사람이 주인이 돼갖구는 얼마나 나를 뚜들겨패는지 몰라. 손님을 안 받을라 한다구. 샅이 아파싸서 죽갔는디. 막 눈물이 절로 나오는 기라. 밥도 못 먹지. 밤에는 군인이 안 오니까 내 세상이다 생각해서 괜찮지만, 날이 밝아 군인이 온다고 생각하면, 그냥 그대로 지옥에 들어가는 것 같은 생각이 들어. 지옥에서 사는 것 같아. 군인들이 무서워서. (중략 [원문]) 지금 생각하면 왜 그런 일을 당했는지 싶어. 나는 개나 다름 없었지. ····아이구, 일본 군인을 생각하니 정말로 원망스럽다. 원망스러운 것은 원망스럽지만 그 군인들도 다 죽었을 거야”.

P.80> ‘고통을 만든 상대’란 자신을 총대로 계속 때렸던 군인을 가리키는데, 황씨의 역점은 ‘운명’에 있지, 용서에 있는 것이 아니다. ‘나쁘다는 소리는 안 해’라고 하지만, ‘용서한다’고는 한마디도 하지 않았다.

――‘‘고통을 만든 상대’란 자신을 총대로 계속 때렸던 군인을 가리킨다’고 하는데, 그 뿐만은 아닐 것이다. 그렇기 때문에 ‘운명’이라는 말이 등장하는 것이다. 그리고 정씨는 언외의 의미라는 것을 전혀 인정하지 않는 모양이다. 아무튼 박씨 자신의 말을 정확하게 인용해 두겠다. 박씨는 증언을 인용한 후, ‘자신의 몸에 쏟아진 고통을 만든 상대를 규탄하는 것이 아니라, ‘운명’이라는 말로 용서하는 듯한 그녀의 말은 갈등을 화해로 인도하는 한 갈래의 길을 보여주고 있다’고 말하고 있다. ‘용서하는 듯한 그녀의 말은’ ‘한 갈래의 길을 보여주고 있다’고 하는 것이다. 어디가 ‘찬탈’이라는 것일까? 나도 이 황씨의 말에 감동하는 사람 중의 한 명이지만, 거기에서 느낄 수 있는 것은 역시 ‘운명’이라고 하는 말로 ‘용서하는 듯한’ 그녀의 넓고 깊은 마음이다. 박유하씨는 그 마음의 소리를 알아 듣고 거기에서 새로운 길을 찾아내려 하고 있다고 밖에 생각할 수 없는 것이다.

Original Link 2016년8월21일

フェイスブックから、2017年5月11日

今回の大統領選挙で安哲秀候補を支持した私に対して、フェイスブックの友人の多くが失望あるいは憤慨したようです。私のことが革新的に見えていたのは、表面的なものに過ぎなかったと思われたようですね。

日本について意見を述べるというだけで、私のことを、日本との「妥協」支持者あるいは担当者だと考えたがっていた人々の「念願」あるいは「呪文」が表面化したと言えるかもしれません。しかし、私にはその現象が、安哲秀は洪準杓と連帯するはずだとしてきた、間違っているだけでなく、悪意に満ちた期待と、とても似ているように見えます。

実際、どこに焦点を置くかによって、革新の基準は異らざるを得ません。私は、私たちの社会の革新、保守という区分が、もはや意味のないものになっていると考えており(最も革新的な男性が最も家父長的でもありますから)、あえて言うなら、私の価値観はむしろ急進(という表現も実は適当ではありませんが)に近いということを長い間の付き合いのフェイスブックの友人たちはご存知でしょう。

それでも、私の志向が、資本と国家の問題をわかっていないことに由来する無邪気なものだという人もいました。疎通が十分でなかったせいでしょうが、そのような断定から、私はフェミニズム論争の頃から考えていた「概念の浅薄化」とでもいうべき状況がもたらした現場を再度発見しました(これについては、いつかまた書きます。今は詳しく書く気力がありません)。

私が葛藤の治癒に関心が高い理由は、憎悪と差別と敵対が、不和と戦争をもたらし、他者の生命を奪う根源にあるものだからです。そして多くの場合反知性主義的な態度が作る偏見と敵対が、いかなる暴力を生み出すのかは、私をめぐって起こったことが十分に説明しています。

私が今回の選挙で悩んだ末に、保守/進歩の既存の構図を打ち破るという安哲秀候補の試みを誰よりも進歩的な試みだと考えた理由も、そこにあります。それは政策ではなく、方向性への支持でした。

そして、失敗はしましたが、その試み自体は、韓国社会に未だ訪れていない、それゆえに「革新的」な価値であると考えます。その到達点は、恐らく統一であり、東アジアの平和でしょう。私の志向性を、単に分裂を「無化」させるものだとか、国家間の政経癒着的な和解とみなそうとする理解は、学問と政治の違いを無化させる大変単純な理解だと言えます。私はいわゆる「政治」に大きな期待はしていないけれど、それでも時に全ての学問を超える価値の実現が可能となるものとして、なおその役割に期待しています。それは、学問的には厳しい批判が可能でも、政治的にはその曖昧さを許すことに繋がります。

今回の選挙では、どんなに革新的な候補であっても、彼らの支持者たちが、口にするのもおぞましい悪態を私に浴びせかけたり、よく知りもせず嘲笑した人々でもあるというアイロニーが、私には存在しました。そのため、私には、代議民主主義を具体化させられる候補自体が存在しませんでした。そのようなアイロニーを抱きながらロウソクデモに参加し、投票に参加したのは、ただ、その多数の隙間のどこかにいたはずの「彼らの中の別の存在」と連帯したかったからです。フェイスブックが私に教えてくれた存在、つまり皆さんです。

選挙は終わりましたが、文在寅大統領を誕生させるための自らの運動を、書きたい小説を書くことに集中したかったからだと述べた作家の言葉を遅ればせながら見つけました。また、新たに始まる文在寅大統領時代を「詩だけを書いて研究にだけ専念できる太平聖代」の始まりだと見做す詩人もいました。

しかし、私にはそのような時間はまだ来ていません。長い苦痛の果てに無罪判決が下されたにもかかわらず、むしろより陰湿な石が私に飛んで来ます。何よりも、私をそのような苦難に陥れ、積極的に加担した人々が保守ではなく、「革新」層だということが、私のジレンマです。彼らと最も近い場所にいた候補が、文在寅候補でありましたが、社会構造に対する問題意識を彼から見出すことができなかったために、私は彼を支持できませんでした。

私の本は、革新の中の欺瞞について問題提起しているだけです。しかし、待っていたのは公開討論ではなく、長い沈黙と、口封じでした。また、同じような欺瞞と暴力を今回の選挙でも、見せ付けられました。

私にとって、文在寅政権が新しい時代になる日は、<革新>層の中に存在する欺瞞と暴力を、革新層みずからが認識する日です。私への嫌悪や抑圧に対する「主流革新層」の沈黙が破れる日です。その日が来ない限り、私にとって文在寅時代も朴槿恵時代と変わりません。

参考までに申し上げれば、私を非難していた人々も、慰安婦問題をもっと知るようになれば、考えが変わると確信しています。もちろん、守らなければならないものがある人には期待していません。

3年近く、裁判の反論のために止むを得ず多くの資料を見ましたが、私の考えを修正する必要を感じませんでした。さらに大きなアイロニーは、私の苦難が、実は本の問題でさえなかったということです。排斥は、知識人の偏見と排斥主義が、告訴は、ロースクールの学生と弁護士の蛮勇さと運動家の策略が作り出したものでした。

このことについてもっと詳しく書かなくてはなりませんが、まだできずにいます。判決後、3ヶ月以上経ちましたが、緊張が解けたのか、気力と体力が回復していないためです。彼らの中からもこの問題を提起する人が出てくることを期待しています。

少しフェイスブックをお休みします。その間、フェイスブックの友達を削除したい方はどうぞなさってください。無罪判決の出た日、「いいね」を押してくださった方が2千数百名いました。その方たちだけが残ってくださったとしても、とても多いのです。

選挙結果について、「パルゲンイ(赤)国家」云々する方については、私から削除させていただきました。

フェイスブックの友人の整理をする余裕がないため、これまで承認を待ってくださった多くの方には、心から申し訳ないと思っています。もう少しで友達承認できるようになると思います。

17年前に最初の日韓関係論を出した時から、私は綱渡りをする心境で書いて来ました。

17年が過ぎた現在、私が立っている空間は、ようやく足がつける程度の面積です。あえてこのような空間に立っているのは、稚気や周りに逆らおうとする情熱があり余っているからではありません。その面積がいつかはもっと広くなるという確信を持っているからであり、その空間が必要な人々がいると思うためです。

狭くて危なっかしく見えるその空間に、共に立ってくださったり、支持してくださる方だけが残ってくだされば嬉しいです。可能なら、私が会いたいと思っていた方々とまた会えると嬉しいです。

(1月に行った「無罪判決を記念する毎月の会合」も継続できず、個人的に会いたい方にも連絡できませんでした。心身の状態があまり良くなかったためです。しかしまたすぐに連絡できるでしょう)

近頃私を非難したツイートを添付しておきます。このすさんだ「言葉」に、改めてやるせない気持ちになります。「和解は加害者が先(許しを請うことから)」だと説教した方が多くいましたが、この言葉もやはり、私の本を理解できていないだけでなく、先に述べた「概念の浅薄化」が生み出した言葉です。

2017・5・11

翻訳: 金良淑

박유하에게 묻다 [사람과 사회]

계간 [사람과 사회] 2017년 봄호

인터뷰: 박유하에게 묻다.

계간 [사람과 사회] 2017년 봄호 전체 링크

[박유하를 위해 박유하에게 묻다] 링크

中沢けい, 法理に基づいた「帝国の慰安婦」無罪判決 少女像問題めぐり再び緊張する日韓関係を憂慮

中沢けい

1月25日、ソウル東部地裁は刑事上の名誉毀損で懲役3年を求刑されていた「帝国の慰安婦」の著者朴裕河氏に無罪判決を出した。ハフィントンポスト日本語版は、韓国版から以下の部分を引用している。「被告人が本で開陳した見解については批判と反論が提起されることも予想され、慰安婦が強制的に動員されたことを否定する人々に悪用される恐れもあるが、あくまでも価値判断を問う問題であり、刑事手続きにおいて法廷が追及する権限や能力を超える」。刑事責任を問う場合は抑制的であるべきだという常識に乗っ取った判決と言えるだろう。

無罪判決に安堵

朴裕河氏が起訴された直後の2015年11月26日に有識者らが「朴裕河氏の起訴に対する抗議声明」を発表、私も賛同人の一人として記者会見に応じた。抗議声明は発表後も新たな賛同人を得ている。最近ではノーム・チョムスキー・マサチューセッツ工科大学名誉教授、ブルース・カミングス・シカゴ大学教授が加わり、賛同人は70名ほどになった。当初からの抗議声明賛同人であった私は今回の判決に安堵を覚えている。

しかし、安堵を覚えることはできても、喜びを感じることができない。その理由は2017年に入り日韓関係が慰安婦問題を巡って再び緊張していることにあるのは言うまでもない。

2015年12月の日韓両政府の慰安婦問題妥結には、その唐突さに当惑せざるを得なかった。しかし、この政治的妥結が慰安婦被害者の救済を進ませ、戦時における女性の人権侵害をどう防ぐかという冷静な議論を深める端緒になってくれることを願わずにはいられなかった。その点は今も考えは変わっていない。

韓国国内にはこの妥結を是とはしない意見があることは承知している。確かにこの妥結はあまりにも唐突で、慰安婦被害者の了解を十分に得ていたとは言えない。妥結後、韓国政府が慰安婦被害者の説得に努めてきたことは、聯合ニュース、朝鮮日報などの日本語版で知ることができた。また、各社の日本語版の報道は妥結に反対する人々が、抗議のために慰安婦被害者の苦難を象徴する少女像を各地に建てていることも報じていた。このようなせめぎあいの中で日本政府から慰安婦救済に当たる財団設立に伴い10億円が支払われたのは2016年8月だ。慰安婦被害者の納得を得るのは極めて難しく忍耐のいる仕事であることは想像できる。

誤解を広く生み出している安倍首相の処置

釜山の日本領事館近くに少女像が新たに設置されたことを理由に、日本政府が韓国政府へ妥結を誠実に履行するように求めたのは2017年に入ってからのことだ。続いてテレビ出演した安倍首相は少女像を「遺憾」と表明、さらには駐韓日本大使などを一時帰国させるという強い処置にでた。1月31日現在、一時帰国した外交官はまだ韓国へ戻っていない。日本政府、いや安倍首相がとったこの処置は、日本国内に少女像の撤去が財団設立資金提供の見返りであったかのような誤解を広く生み出している。また極右保守派の中には「少女像を公道の不正使用で撤去すればよい」などと内政干渉と取られかねないようなことを唱える向きさえある。

本来ならば財団設立資金提供と少女像の撤去は等価ではないことを丁寧に説明しなければならないのが、外交上の約束を交わした日本政府の果たすべき義務だ。二国間の取り決めで負っているはずの義務を果たすことなく、安倍政権は資金提供の見返りに少女像撤去が約束されていたかのような誤解を放置し日韓の対立を生み出している。また外交官を帰国させるという強い措置は、いたずらに問題を肥大化させてしまった。慰安婦被害者の説得にあたっている韓国政府の背中を蹴り上げるような措置だ。妥結は「金を払ったから言うことをきけ」というような雑駁なものではなかったはずだ。

慰安婦を中傷する展示を放置

日韓双方の妥結は双務的であるので、日本政府は国内の慰安婦被害者に対する侮辱を繰り返す勢力に対して、問題理解を求める必要がある。にもかかわらず、日本政府がそうした努力をした形跡を認めることはできない。北海道新聞が報じるところでは、虚偽もしくは誇張された内容で慰安婦被害者を誹謗中傷する慰安婦展が公共施設でくり返し開催されている。慰安婦中傷を材料にヘイトスピーチを繰り返してきたグループによるものだ。声高に「日韓断交」を叫び、ヘイトスピーチを繰り返してきた在特会とも関係するグループであることが分かっている。慰安婦被害者を中傷誹謗、侮辱し、それをそのまま韓国人へのヘイトスピーチに展開させるこれらの人々の行為について、ヘイト対策法が成立しているにもかかわらず日本政府は公共施設の利用を止めようとはしない。もし、それが市民による表現の自由の範疇に入るのだと言うのであれば、少女像の建立も公権力がいたずらに介入できないことは自明である。前者はヘイトスピーチを繰り返すという点で違法行為である。

少女像を「日本に対する嫌がらせ」と捉えることに問題

そもそも少女像を日本に対する嫌がらせと受け止めるところに、政治的妥結の精神を裏切るものが潜んでいる。もし少女像が公道にあることに不都合を感じるのならば、日本の在外公館の敷地を提供し、今後は両国が一致協力して戦時における女性の権利を守るためになにをしなければならないかを追求して行く象徴とすればよい。そういう方法も考えられるのである。

そのほかにもこれを日韓対立の象徴と捉えなければ知恵はでるものだ。そうした前向きな知恵が出ないのは、極右保守派の、慰安婦問題は日本に対する嫌がらせだとして、日韓の対立と見る見方、考え方に縛られすぎているのである。極右保守派は慰安婦問題を国内政治のために利用してきた。左派リベラル攻撃、朝日新聞攻撃などの材料に使ってきた。そして排外主義者たちはこれをヘイトスピーチの材料にしてきた。そこには外交的視点も普遍的問題に対応しようとする視点もない。これらの人々は安倍首相の今回の無謀な措置を歓迎している。しかし、それは日本のごく一部の見方、考え方であることも申し添えておく。もしこのまま誤解を含んだ韓国敵視の雰囲気の放置を続ければ日韓関係が緊張するだけではなく国際社会からも日本は非難を浴びることになるだろう。ここ数年は東京の大学院への韓国人留学生は激減している。すでに影響は出ているのである。

このような雰囲気の中で結審を迎えた朴裕河氏の名誉毀損事件の無罪判決に「慰安婦が強制的に動員されたことを否定する人々に悪用される恐れ」への言及があることは当然だと言わなければならない。またそのような中でも法理に基づいた無罪判決を出したソウル東部地裁に敬意を表する。朴裕河氏の著作の悪用は著者の責任範囲を超えるものである。悪用されたものについては厳しく批判されてしかるべきであるが、その責任を著者が負う必要はない。残念なことに1月26日、韓国の検察は控訴を決定した。控訴審においても公平な判断を期待したい。

何を守るべきなのか――少女像問題への提言

韓国外交部が釜山の少女像の問題解決に乗り出した模様だ。しかし、少女像の移転要求は、問題の答えではない。

確かに、一時帰国とはいえ、日本大使が帰国後、これほど長く復帰しなかったことはなかったし、そのような意味で、外交部が積極的な行動をとることは、この時点では当然のことではある。しかし、市民のために存在する自治体が市民の意思を超えて行動できるはずがない。何よりも「強制移転」は、これまで以上に事態を悪化させる。

実は私は、釜山の少女像設置に問題で日本政府が大使を帰国させたのは性急だったと思う。日本が怒りを表明すれば少女像が撤去されるだろうと思ったのであれば、日本の韓国理解はまだ十分ではないと言わなければならない。その意味では、日本に対しても言いたいことはあるが、まず韓国の問題について考えてみることにする。

与党はもちろん、野党政治家、マスコミ、国民のほとんどが「日韓の合意は誤りで、少女像はそれに抗議するためのものだから正しい」と考えている。同時に、日韓合意の正当性やウィーン条約を根拠に、撤去すべきだと言う人もいる。

ところが、これほど対立が深いのに、問題の少女像が何を意味するのか、日韓合意とはどんなものだったかについて、原点に戻って考えてみようとする人はほとんどいない。ほとんどの人がただただ反対したり、賛成したりする。そうした思考停止の事態が、片方は「守る」ことに全力を尽くし、もう片方は物理的な力を行使すべきかを考える段階にいたる状況を作った。

この問題を解決するには、何が必要だろうか。いうまでもなく、最初に朝鮮人慰安婦への総体的な理解が必要だ。ところが、慰安婦問題の場合、長い年月をかけてメディアが積極的に報道した結果、すでに「国民の常識」となった具体的な理解が存在する。昨年公開された映画『鬼郷』は、そのような現代韓国の「集団記憶」を描いた映画だ。

ところが、そのような理解は、果たして正しいのだろうか。私は、昨年の公開直後にこの映画を見たが、心境は複雑だった。端的に言えば、その映画に表現された「情緒」は正しく、「事実」は正しくない。

だから、私は感情に共感しながらも、涙を流すことができなかった。一例として、火で焼かれる場面は、ある元慰安婦の絵をモチーフにしたというが、この女性の最初の口述によれば、女性を焼いたのは虐殺のためではなく、病気になって死んだ女性を火葬するためのように見える。また、別の方の手記には、自ら他の慰安婦の女性を火葬しなければならなかった話も出ている。

批判をするなら、このような凄絶な体験をさせた戦争と、軍人・慰安婦の間のヒエラルキー、そしてそのような不平等な関係を作った日本の植民地支配の責任について、まず問わなければならない。批判は、正確でないと受け入れられないものだ。

つまり、慰安婦問題は、朝鮮人慰安婦とはどんな存在だったのか、そしてこの問題が浮上してから四半世紀の間に何があったのか、日本が何をしたか、できなかったのかを正確に知らない限り解決されない。また、初期とは違って国民的な関心事となり、教科書にも登場する問題となったので、国民的な理解と合意が必要になった。

したがってこう提案したい。日韓両政府は、この問題を協議するための協議体を作ってほしい。そして、その議論のために、日本政府は、駐韓大使を直ちに復帰させることが望ましい。協議体は、慰安婦問題について長い関与してきた、しかし対立中の日韓の学者を主要メンバーとし、支援団体と慰安婦の当事者とメディアが傍聴したり、中継したりするようにして、疑問を投げかけ、答えることが可能な形にしなければならない。実際、論点は多くない。そのようにして、両国民の共通の理解を導かなければならない。

慰安婦問題は、両国の国民があまりにもよく知る問題となり、もはや政府間の合意だけでは問題を解決できなくなった。朴槿恵政権が見落としたのはその点である。対立が2000年代以降に本格化したのは、民主化とインターネットの普及の結果であり、市民が力を持つようになった21世紀の世界を反映している。

少女像に関する批判のうち、「当事者を度外視した」という批判がある。私はその認識に共感する。私が会った何人かの元慰安婦は「なぜ解決されないのか」さえ知らなかった。ところが支援団体は、外交部と実に十数回の意見調整をしたという。だとすれば「当事者を度外視」したのは誰だろうか。

このすべての問いが再び必要だ。時間がかかっても。「お金をあげたから終わった」との考えには、まだできていないことへの問いがなく、「金なんかで解決したと思うな」との考えには、困難な合意を成し遂げた「外交」への尊重がない。何よりも「責任とは何をもって負えるのか」への根源的な問いかけがない。

少女像を守ろうとする人々は、少女像が「痛み」を象徴すると言う。確かに少女像自体はそのようにも見ることができる。しかし、他でもない領事館や大使館の前に立つ少女像は、明らかに「抵抗と抗議」を象徴する。実際に少女像の裏側には「崇高な精神」を記念すると書かれている。少女像は本当は「あの」慰安婦の少女ではなく、90年代以降の「運動」と、運動に込められた「粘り強い抗議の精神」を表している。四半世紀続くなか、慰安婦問題には、こうした意識あるいは無意識のトリックが少なからず存在するようになった。

その抗議が正しいとすれば、どれほど正しいのか、なぜ正しいかの国民的な問いかけと確認が必要だ。日本を相手にしたとき、私たちはいまだ対話という姿勢を身につけていない。

少女であれ、抗議の精神であれ、「守る」ことは崇高だ。しかし、思考停止の状態で「守っ」たり、反対したりすることは、最終的には誰のプライドも守らない。

手遅れになる前に、思慮深い行動が必要だ。確執は、相手だけでなく、自分自身も守らない。

朴裕河、無罪判決 インタビュー [中央日報]

朴裕河、無罪判決 インタビュー, 中央日報2017年2月24日(リンク)

[ナム・ジョンホの直撃インタビュー]

学者たちを密室に閉じ込めれば、彼らの間で権力化が起こる

『帝国の慰安婦』、一審で無罪になった朴裕河教授

世の中には、それまでの定説に真っ向から挑戦し、激しい論争を呼んだ本が少なくない。進化論を説いたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』、地動説を唱えたニコラウス・コペルニクスの『天球の回転について』などがまさにその例だ。これほどの記念碑名著ではないが、日帝植民地史に新しい角度からアプローチした『帝国の慰安婦』もまた大きな論争を引き起こした。本書が出ると、慰安婦ハルモニたちは、自分たちを「自発的売春婦」にして、名誉をひどく失墜させたと、著者の朴裕河世宗大教授(60)に対し民事・刑事訴訟を提起した。朴教授は昨年1月、民事訴訟では敗訴したが、刑事裁判では1年間の攻防の末、先月末、一審で無罪を宣告された。慰安婦動員の真実はどこにあり、学問の自由はどこまで保障されるべきか。これほど大きな反響を呼んだ事件の主人公である朴教授に、今月7日にお会いした。

(写真)

キャプション:「自発的慰安婦」論争を起こした朴裕河教授が去る2月7日、無罪判決を受けたソウル東部地方裁判所前でインタビューに応じた。朴教授は議論の火種となった自著『帝国の慰安婦』について説明した。

Q:無罪判決を受けた感想は。

「ともかくほっとした。判事が合理的に裁判を進めてくれ、名誉毀損の基準にひっかかるところもまったくなかったので、無罪になると思っていた。それでも、実際のところ、はたして判事に独自の判断ができるだろうかという心配がないわけではなかった。メディアをはじめ、さまざまな目に見えない圧力が働いただろうに、判事がそれらを跳ね返してくれて、本当にうれしかった。最終陳述で「韓国社会に正義が生きていることを見せてください」と言ったが、この訴えが受け入れられたわけだ」

Q:今回の判決の要旨は何か。

「メディアでは、「間違った意見であっても保護する価値がある」というのが判決の肝であると報道していたが、これは判決内容のすべてではない。正しくは、「正しい意見だけが保護されるなら、意見の競争は存在しえず、学術的意見が正しいか正しくないかを国家機関が決定しなければならない。これは、裁判所の領域を越えたこと」という内容がつけ加えられている。まったく正しい判断だ」

Q:裁判のプロセスはどのようなものだったか。

「昨年の1月から12月までのちょうど1年間に10回ほどの裁判が開かれた。周りの人はほとんどが否定的な話をしていたが、最終的に勝訴した。これは担当判事が合理的に進めてくれたことが大きかったと思う。準備段階で、判事が自らブリーフィングの資料を作り、プロジェクターに関連の内容を映しながら、「このような名誉毀損の基準に該当するかどうか、検討していく」と説明してくれた。こんなケースはほとんどないと聞いた」

(写真)

キャプション:『.帝国の慰安婦』筆禍事件で起訴された一審で無罪判決を受けた朴裕河教授に、7日、ソウル市チャヤン洞東部地裁で会った。朴教授はこの日のインタビューで「誤解」と述べた。多くの人からおかしな人とみなされて、笑こともできなかった、と語った。

Q:国民参加裁判を申請しなかったのか。

「最初、国民参加裁判をしようと思ったが、途中でやめた。そのころ、『帝国の慰安婦』の批判本がそれなりの出版社から発刊され、一般の人々の私に対する認識が悪くなったと考えた。新任の弁護士からも国民参加裁判をしないほうがいいだろうと言われたし」

Q:日本でも大きな話題になった。日本の反応は。

「ある本を読んで、その内容を伝えるときは、多かれ少なかれ歪曲があるものだ。伝えられる過程で、当事者の意図とずいぶん違ってくる。少し前に毎日新聞も私の本について報道していたが、少女像問題とつなげて書いていた。不本意だった。私自身が何も言及していない政治的なこと自分をつなげられると、まるで私がそのコラムの著者と同じ考えであるかのように見えるのではないか」

Q:最も辛かったことは。

「2013年の夏に本を出したときは、関連する学会と慰安婦支援団体などが、私の主張を検討した後で考えを少し変えてくれるのではないかと期待していた。けれども、そうした反応はまったくなかった。詳しく見れば、今回の事態の底辺には、進歩的知識人たちの間における葛藤が横たわっている。すでに9年前から、ある進歩的メディアに私に対する歪曲された批判が載り始めた。「朴裕河が言う和解とは、被害者を非難するものであり、日本の進歩的知識人たちが支持しているので、徹底的に抵抗すべきだ」という主張だった。韓国のリベラルな層の中に、私への不信を植えつける作業をしていたのだ。起訴後は、私を助けてくれる進歩的知識人までもが右傾化したというふうに攻撃した。私が日本のお金をもらったという文が掲載されたこともあった」

Q:ずいぶん大変だったようだ。

「鬱病に似た症状にずっと悩まされた。今も刺激されると涙が出る(一瞬、朴教授の目が潤み、彼女はしばらく言葉を詰まらせた)」

Q:支持してくれた人も少なくなかったと聞いた。

「私をもっとも擁護してくれたのは、おもに見ず知らずのフェイスブックの友人たちだった。彼らは私の他の本や翻訳書を読んだり、直感的に「そうじゃない」と考えたりした若い起業家など、さまざまな職業の人たちだった。こうしたありがたい存在のおかげで希望を持てた。問題は、考えることをしない圧倒的多数だ。今回のことをきっかけにして韓国社会の多くの問題を見ることができた」

朴教授は、今回無罪判決を受けたとはいえ、彼女の前途は依然として険しい。検察は一審宣告後直ちに控訴し、今後二審さらに最高裁の判決を待つことになる公算が大きい。それでも今回の無罪判決は、ずっしりとした重みがある。判決文に示されたように、学問の自由は広い範囲で保護されなければならないという原則が再確認されたからだ。『帝国の慰安婦』事件が最終的にどう決着がつくか、最後まで予断を許さない。

Q:慰安婦問題に関心を持ったきっかけは。

「私たちの共同体(韓国)では、社会的分裂が大きな問題だ。慰安婦問題に関心を持つようになったのは、子供の頃、いわゆる「ヤンコンジュ(洋公主=西洋のお姫様)」と呼ばれる米軍基地の女性たち関する本を読んだのがきっかけの1つかもしれない。私の最大の願いは、私たちの中の分裂を調和的、平和的に解決することだ。慰安婦問題についての研究も、自分の関心領域の中で葛藤に関わる事案を扱ったものにすぎない」

Q:慰安婦研究における最大の問題点は。

「今回の崔順実(チェ・スンシル)騒動に見られるように、韓国社会では、隠されてきた弊害が次々に表面化している。今回の『帝国の慰安婦』騒動もまた、韓国社会のある弊害が表面化したものと見るべきだ。慰安婦問題は、これまで20数年間にわたって論争になってきたのに、国内にはこれについての専門家とされる人が多くはない。それだけ、この問題についての研究が十分になされていないということだ」

メディアは、学者たちの議論に耳を傾けるべき

正しい判断のためには伝えることも重要だ

家族のために自ら行ったケースもあり

売春婦といって後ろ指をさすことはできない

Q:今回の事態で強く感じたことがあれば。

「メディアがいかに怠慢かを感じた。慰安婦支援団体が私を告発し、「朴教授が慰安婦ハルモニは自発的な売春婦で、被害者ではないと書いた」と主張した。事実ではないのにもかかわらず。けれども、これについて私に直接確認したメディアはほとんどなかった。連絡をしてきたメディアも、まともな記事を書かなかった。今なお私が辛く思っている理由の一つがまさにこれだ。いくら裁判で勝ったとしても、メディアが私のことを悪しざまに言い続ければ、どうやって名誉回復されるだろうか。今なお、私に対して批判的なメディアの態度はまったく変わっていない。判決の後、私の笑っている顔を変なやり方で編集して配信されたこともある」

Q:では何と書いたのか、自発的売春婦もいたはずだと書いたのか。

「違う。自発的売春婦と書いた人を批判するために引用したに過ぎない。もちろん、全体的に見たとき、自発的に行った人がいたということもありうるという点を書かなかったわけではない。慰安婦が戦場に行くことになったプロセスについて、これまでは強制連行という表現が使われてきた。これを根拠に国家が法的責任を負うべきだと要求したのだ。問題は、いったんこのように規定した後、一度も考え直すということをしなかったことだ」

Q:自ら行った慰安婦とは、どのような人なのか。

「自発的に行った人たちの中には、家族のために身を犠牲にしたケースが多かっただろう。私はこの点を強調したい。実は1996年に作成された国連の報告書の中にも売春の話が出てくる。このような包括的な話が、韓国には伝えられないでいる。かつての基準に合うものだけが伝えられてきたのだ。あの時代状況から、自発的な売春だとしても、誰も後ろ指をさすことはできないのは明らかだ。それなのに彼女たちを非難するとすれば、ありのままを見ようとしない態度のためだ。これついては男性たちの責任も大きい。知っているではないか。売春に対する男性たちの偏見がどのようなものかを。売春婦という表現にはすでに差別的な要素が込められている。こうした考え方のせいで慰安婦は少女でなければならないのだ」

Q:「学問の自由」をどのように考えるか。

「もちろん守られるべきだ。ただ、今回の事件は学問の自由ではなく事実関係の問題だと考えている。私を誹謗した学者たちは声明書を通じて、「学問の自由は守られるべきだが、他人の名誉を毀損してまでではない」と言った。それに対して私は名誉毀損をしたのではないと反論したのだ」

Q:では、慰安婦についての議論はどのように行うのが望ましいのか。

「学者間で議論をさせた後、メディアがこれに耳を傾け、きちんと伝えることが必要だ。慰安婦問題をめぐる論争が何なのか、そして誰が、どのようなことを言っているのか、国民が見て、判断できるようにするべきだ。20年前は、慰安婦は強制連行されたことになっていた。けれども長い間の研究が進み、人身売買が中心だったということが明らかになった。これはこの問題に関わっている学者なら誰もが知っている事実だ。それにもかかわらず慰安婦支援団体は、外部に真実を話さないでいる。私はそれを国民動員と述べた」

韓国人たちは自己主張が強すぎる

意見が違うといって退けてしまっては困る

国内の慰安婦研究はきわめて貧弱

資料を集め、研究書をまた出すつもり

Q:韓日問題にどう向き合うべきか。

「歴史をめぐって対立と葛藤は起こりうるが、明らかなファクト(事実)はあるはずだ。ただ、これをどのように見るべきかという観点は異なることがある。同一の事柄について、ある人は肯定的に、ある人は否定的にも見ることもあるが、それでもファクトはきちんと知るべきだ。問題は、韓国人の主張があまりにも硬直しているということだ。最初の主張にこだわれば無理が生じる」

Q:解決方法は。

「学者たちを密室に閉じ込めておくと、その中で権力化が起こる。それが原因で、出てくる声と出てこない声が生じる。もう和解して終わりにしようという意見もあるが、当事者の慰安婦ハルモニを含め、学者、支援団体がお互い話し合ったことにメディアが耳を傾け、それを社会の隅々に伝えるべきだ」

Q:今後の計画は。

「慰安婦問題については、この本以外に何かを書くつもりはなかった。けれども、この本を書いた後、私の主張を誤解して非難する人が依然として多いので、今回の本では使わなかった資料、そして裁判の後で知ったことも合わせて新しい本を出すつもりだ。」

Q:最後に言いたいことは。

「現在、私たちはこんなことをしている場合ではない。韓国は深刻な危機的状況だ。本当に孤立している。日本はもちろん台湾も私たちを嫌っている。米国、中国も好意的ではないのではないか。経済も悪いが政治的孤立が本当に深刻だ。分裂があまりにも激しく、意味のないことにエネルギーを浪費している。私たちは自己主張が強すぎる。良く言えば我が強いということだが、考え方があまりにも硬直しており、反対意見は抹殺し、退けるべきと考えている。これは決して望ましいことではない。ある問題について争うのはいいが、この国では、その過程で消耗するものが多すぎる。何もしていない人間に対し、2年半も精神的、肉体的、さらに金銭的にこんなふうに損害を与えるというのは、あまりにも無意味な消耗だ」

朴裕河教授とは…

ソウル生まれ。高校卒業後、日本に渡って慶応大学卒業後、早稲田大で文学博士号を得た。大江健三郎、柄谷行人など、日本の知識人の作品を翻訳、紹介してきた。民族主義を越えた韓日間の協力と東アジアの歴史的和解のための研究にも携わっている。2007年には日本の朝日新聞が社会科学分野の質の高い作品に授与される「大佛次郎論壇賞」を韓国人として初めて受賞した。現在世宗大日本文学科教授として在職中。

文:ナム・ジョンホ論説委員

写真:チョ・ムンギュ記者

Translated by H.H.

Original Article (in Korean) Link

무엇을 지킬 것인가

무엇을 지킬 것인가

외교부가 부산 소녀상문제 풀기에 나선 것 같다. 하지만 소녀상 이전요구는 문제의 답이 아니다.

분명, 일시귀국이라고는 하지만 일본대사가 본국귀국후 이렇게 오래 복귀하지 않은 적은 없었고, 그런 의미에서 외교부가 적극적인 제스처를 취하는 것은 이 시점에서는 당연한 일일 수 있다. 하지만, 시민들을 위해 존재하는 지자체가, 시민의 의사를 넘어서 행동할 수 있을 리가 없다. 무엇보다 `강제이전`은 현재이상으로 사태를 악화시킨다.

사실 나는, 부산소녀상 설치문제를 두고 일본정부가 대사를 복귀시킨 것은 성급한 일이었다고 생각한다. 일본이 분노를 표명하면 소녀상이 철거될 것이라고 생각했다면 일본의 한국이해는 아직 충분치 않다고 해야 한다. 그런 의미에서는 일본에 대해서도 할 말이 있지만, 우선 한국의 문제에 대해 생각해 보기로 한다.

여당은 물론이고, 야당정치가, 언론, 국민들 대부분이 `한일합의는 잘못된 것이고 소녀상은 그것에 항의하기 위한 것이니 옳다`고 생각한다.

동시에, 한일합의의 정당성이나 빈조약을 들어 철거해야 한다고 말하는 이들도 존재한다.

그런데 이토록 갈등이 깊은데도, 문제의 소녀상이 어떤 의미인지, 한일합의란 어떤 것이었는지에 대해 원점으로 돌아가 생각해 보자고 하는 이들은 거의 없다. 대부분 사람들이 무조건 반대하거나 무조건 찬성한다. 그런 식의 사고정지사태가, 한쪽은 `지키는` 일에 온힘을 다하도록, 다른 한쪽은 이제 물리력을 행사할 지 여부를 재야 하는 상황을 만들었다.

이 문제를 풀려면 무엇이 필요할까. 물론 첫번째로 조선인위안부에 대한 총체적인 이해가 필요하다. 그런데 위안부문제의 경우 오랜 세월에 걸쳐 언론이 적극적으로 보도한 결과, 이미 `온국민의 상식`이 된 구체적인 이해가 존재한다. 작년에 개봉한 `귀향`은, 그런 현대한국의 `집단기억`을 담은 영화다.

그런데, 그런 이해는 과연 옳은 것일까. 나는 작년에 개봉 직후에 이 영화를 봤는데 심경이 복잡했다. 단적으로 말하자면 그 영화에 표현된 `정서`는 옳고, `사실`은 옳지 않다.

그래서 나는 정서에 공감하면서도 눈물을 흘릴 수 없었다. 한 예로, 불에 태워지는 장면은 한 할머니의 그림을 모티브로 했다고 하는데, 이 할머니의 첫 구술에 의하면, 여성들을 불에 태운 건 학살을 위해서가 아니라 병들어 죽은 여성들을 화장하기 위해서다. 또다른 분의 수기에는, 스스로 다른 위안부여성을 화장해야 했던 이야기도 나온다.

비판을 하려면, 그런 끔찍힌 경험을 하도록 만든 전쟁과 군인/위안부간의 위계질서, 그리고 그런 위계질서를 만들었던 일본의 식민지지배 책임에 대해 먼저 물어야 한다. 비판은, 정확해야 받아들여지는 법이다.

결국 위안부문제는, 조선인위안부란 어떤 존재였는지, 그리고 이 문제발생 이후 4반세기동안 어떤 일이 있었는지, 일본이 무엇을 했거나 못했는지를 정확히 알지 않는 한 해결되지 않는다. 더구나 초기와 달리 국민적인 관심사가 되었고 교과서에도 등장하는 문제가 되었기 때문에, 국민적인 이해와 합의가 필요해졌다.

따라서 이렇게 제안하고 싶다. 한일정부는 이 문제를 협의하기 위한 협의체를 만들었으면 좋겠다.

그리고 그 논의를 위해 일본정부는 주한일본대사를 즉각 복귀시키는 것이 바람직하다.

협의체는, 위안부문제에 관해 오래 관여해 온, 그러나 대립중인 한일학자들을 주구성원으로 하되, 지원단체와 위안부당사자와 언론이 방청하거나 중계하도록 하고, 의문을 던지고 답하는 일이 가능한 형태가 되어야 한다. 사실 논점은 많지 않다. 그리고 양국민들의 공통의 이해를 이끌어야 한다.

위안부문제는 양국국민이 너무나 잘 아는 문제가 되어 더이상 정부간 합의만으로 이 문제를 풀 수 없게 되었다. 박근혜정부가 간과한 것은 그 지점이다.

갈등이 2000년대 이후 본격화 된 것은, 민주화와 인터넷 보급의 결과로 시민들이 힘을 갖게 된 21세기적 세계를 반영한다.

소녀상 비판 중에 `당사자를 도외시했다`는 비판이 있다. 나는 그 말에 공감한다. 내가 만났던 몇몇 위안부 할머니들은 `왜 해결이 안되고 있는지`조차 모르고 계셨다.

그런데, 지원단체는 외교부와 무려 십수회의 의견조정을 거쳤다고 들었다. 그렇다고 한다면, `당사자를 도외시`한 건 누구일까.

이 모든 물음이 다시 필요하다. 시간이 걸리더라도.

`돈을 받았으니 끝났다`는 생각은 아직 하지 못한 일에 대한 물음이 없고, `돈따위로 해결하려 하지 말라`는 생각에는 어렵게 합의를 이루어낸 `외교`에 대한 존중이 없다. 무엇보다, `책임이란 무엇으로 지울 수 있는지`에 대한 근원적 물음이 없다.

소녀상을 지키려는 이들은 소녀상이 `아픔`을 상징한다고 말한다. 분명 소녀상 자체는 그렇게도 볼 수 있을 것이다.

하지만, 다른 곳 아닌 영사관이나 대사관 앞에 서 있는 소녀상은 분명 `저항과 항의`를 표상한다. 실제로 소녀상 뒷면에는 `숭고한 정신`을 기념하는 것이라고 쓰여 있다. 소녀상은 정말은 `그` 위안부 소녀가 아니라, 90년대 이후의 `운동`과, 운동에 담겼던 `끈기있는 항의정신`의 표상이다. 이런 식으로, 4반세기 이어지면서, 위안부문제에는 적지 않은 의식 혹은 무의식의 트릭이 존재하게 되었다.

아무튼 그 항의가 옳다면, 얼마나 옳은지,왜 옳은지에 대한 국민적인 물음과 확인이 다시 필요하다.

소녀든 항의정신이든 `지키는`일은 숭고하다. 하지만 사고정지상태로 `지키`거나 반대하는 일은, 결국 누구의 자존심도 지키지 못한다.

더 늦기 전에, 사려깊은 행동이 필요하다. 불화는, 상대뿐 아니라 자신도 지키지 못한다.