(또 깁니다..)

어제는, 마광수교수가 자살했다는 소식에 나를 떠올려 주신 분들이 많은 것 같다. 분명, 여러 기사들에서 드러나는 마교수의 우울과 고독은, 많은 분들이 염려와 함께 유추해 준 것처럼 나의 것이기도 하다. 마교수가 이십수년 전 사태의 그림자를 세월이 지나도 못 지웠던 것처럼, 나 역시 아마, 3년 전에 일어난 사태의 여파를 남은 인생동안, 피하지 못할 것이다. 좋은 일이든 나쁜 일이든. 다행히 내 경우 아직 직장은 유지되고 있지만, 마교수에게 일어났던 일이 내게 일어나지 않으리라는 보장은, 아직 없다.

구속이나 해임사태 이상으로, 그가 사람을 거의 만나지 않았다는 사실이 가장 가슴에 아프게 와 닿는다. 직장과 문단에서 “왕따” 당했다고 그는 얘기한 듯 하지만, 정말은 왕따 자체가 아니라, 세상의 억압–한번 세상의 비난을 받았던 사람은 찌그러져 있으라는 식의 억압이, 마교수를 짓눌러 “스스로 왕따” 시킨 거라고 나는 생각한다. 그리고 그는 결국, 이 세상이라는 공간자체에서 자신이 있을 곳을 빼앗아 버렸다.

나에게 쏟아진 것도 사실,”찌그러져 있으라”는 억압이었다. 고발이란 사실 그 방아쇠. 처벌 이전에, 다수의 비난자들을 국민 속에 만들어 공격과 혐오를 반복적으로 쏟아 놓도록 만든 방아쇠였다.

그런 의미에선, 고발자들이 원했던 “처벌”을 나는 이 3년동안 이미 충분히,지나치리만큼 받았다고 생각한다.

얼마전에, 나에 대한 적대를 노골적으로 드러내는 사람을 만난 적이 있다. 바로, 문제시 되었던 “위안부의 아이돌화” 발언을 했던 장소에서.

비공개 세미나로 알고 갔던 나로서는, 세미나장에 들어가자 마자 기자들이 카메라를 들이대고 찍는 사태 앞에서 당혹스러울 수 밖에 없었다. 주최측에 확인했더니, 주최측도 예상하지 않았던 일인 듯, 기자를 향해 나를 찍지 말라고 말했다. 그건 내가 예상치 않았던 대처방식이었는데, 아니나 다를까, 기자는 곧바로 얼굴이 험악해지면서 내게 항의했다. 그러면서 한 말은, “사진에 찍히기 싫으면 이런 자리에 나오시면 안되지요!” 였다.

사실, 그렇게까지 노골적으로 적대적인 태도를 드러내는 사람은 오프에선 처음 만났다. 방청석의 원고측 관계자들을 제외하면. 적대적인 사람들은 모습을 드러내지 않기 때문이다.

아무튼 나는 말했다. “외부인들이 들으면 안되는 말을 하는 것도 아니고, 굳이 언론보도를 피할 생각도 없다. 하지만 사전에 알지 못했기 때문에 어떻게 된 건지 주최측에 확인했을 뿐이다. 그런데 왜 그렇게 화부터 내는가? (뉴시스기자라고 하기에 “뉴시스는 언제나 나에 관해 나쁜 기사를 쓴 곳인데.” 라고 말했던 것이 그의 적대의식을 키웠을지도 모르겠다. ).”

그런데, 나는 그의 태도나 세미나 참석 없이 쓰였던 적대적 편향기사 이상으로, “이런 자리에 나와선 안된다” 고 했던 그의 말이 더 머릿속에 남았다. 그의 말은 “찌그러져 있을 것이지 왜 이런 번듯한 자리에 뻔뻔하게 나오는가?” 의 다른 표현이기도 했기 때문이다.

그런가 하면, 그 사태에 대해 내 말에도 귀를 기울일 필요가 있다면서 호의적이었던 한 TV진행자도, “말로 한번 화를 입었으면 좀 조심할 것이지” 라는 식으로 말하는 걸 들었다. 그 역시, 내가 “문제적 발언”을 했다고 믿고 있었고, 그런 이상 “자숙”이 맞다고 생각한 것이다.

억압도 원인이 되지만, 세상이 부조리하다고 여겨지면 말을 잃게 된다. 그런 의미에선 말을 잃는 상태, 세상과 사람들에 대한 흥미를 잃게 되는 일 자체가, 사회적/정신적 생명이 조금씩 죽어가는 일이기도 하다.

그런데, 굳이 나쁜 일을 한 사람까지 가지 않아도, 아이나 노인등 약자들에게 “찌그러져 있으라” 는 식으로 말과 행동을 통제하려는 욕망은 우리 사회에 아주 강하다.

그런 의미에서 나는 계속 말하고 쓰려고 한다. 누군가의 억압이 존재하는 이상. 아니, 존재하기에 더욱.

나의 입을 틀어막고, 재산을 빼앗고, 심지어 감옥에 넣어달라는 식의 압박을 당연시하는 이들의 욕망이, 옳지 않을 뿐 아니라 모든 억압과 지배와 파괴의 근원에 있는 것이라고 생각하기 때문이다.

그러니 걱정하지 않으셔도 된다. 내가 “찌그러져” 있기를 원하는 이들이 있는 이상, 나는 나자신의 그런 목소리에조차 이겨 볼 생각이다. 물론 재판정에서도.

그런 나의 선택이, 마교수에 대한 작은 공양이 되었으면 좋겠다.

Author: Editorial

渦中日記 2017/9/5

내일, 형사 2심 세번째 공판이 있다. 내일은 피고인신문. 1심 본재판 진행 때 공판기를 다 쓰면서도 피고인신문만은 쓰지 못했었다. 검사와 변호사가 주로 공방하는 다른 공판과 달리 피고인 신문은 전부 나자신이 대답해야 했던 탓에 검사의 질문을 메모할 수 없었기 때문이다.

그런데, 법원에서 만든 신문내용 녹취록이 있다는 걸 뒤늦게 알았다. 70쪽이 넘는 긴 글이지만, 관심 있으신 분들께선 읽어 봐 주시면 좋겠다. 사악한 매국노 취급 속에 내가 무의미함을 견뎌내고 있는 장면을 아마 볼 수 있으실 것이다. 더구나 그렇게 무의미할 뿐 아니라 악의적인 질문들이, 내가 낸 세금으로 만들어졌다는 생각에 우울했던 시간을.

내일도 그렇게, “피고인” 석에 앉아야 한다. 오후 4시 부터.

(이 글을 막 올리려는데 마광수 교수의 자살 소식을 들었다. 두 배로 우울해지는 저녁이다..

이 글 같은 건 안 읽으셔도 좋다. 고인의 명복을 빈다.)

피고인(박유하) 신문 녹취서.pdf 바로가기

(* 편집주: 추후 가독성/다운로드 속도 문제로 별도 타이핑하여 재 게재 예정입니다.)

渦中日記 2017/9/4

10년 전부터 들은 얘기를 다시 맞닥뜨리고 보니, 지적퇴행의 주체는 오히려 서경식 교수쪽이 아닌가 싶다.

서교수의 이런 주장에 어떤 문제가 있는지는 이미 몇 번 언급한 적이 있는 듯 한데, 북한의 핵실험을 다시 만나게 된 다음날 다시 이런 기사를 접하게 되니, 실망을 넘어 위기의식을 느끼지 않을 수 없다. 본격적인 비판은 조만간 긴 글로 할 생각이지만, 한겨레를 위시한 한국의 진보층이 이런 식의 주장에 간단히 귀기울이는 현실 또한 우리 안의 지적퇴행현상으로 보인다.

이 기사의 문제를 두가지만 지적해 둔다.

1) “리버럴”이라는 단어를 번역이나 주석없이 사용한 탓에,” 강남좌파” 혹은 요즘 곧잘 지적되고 있는 “처음부터 보수인 진보”와 혼동하게 만든다. 일본에서의 “리버럴”이란 어디까지나 진보좌파를 말한다. 물론 일본 역시 “무늬만 진보” 인사가 없지 않겠으나 서교수의 비판대상이 된 이들은 대부분, 일본 진보담론을 선두에 서서 생산해 왔던 이들이다.

2)2008년 가을부터, 서경식선생은 한국의 독자를 향해 “일본 리버럴”비판을 하기 시작했다. 나의 책이 일본에서 평가받은 것이 서교수와 주변인들을 실망시킨 것이 이유라는데, 그 근원에는 1990년대 후반부터, 그러니까 이미 20년전부터 시작된 일본내 진보지식인간의 생각차이가 만든 갈등이 있다.

애초에 그 갈등은 민족주의와 페미니즘의 갈등이었다. 동시에 급진진보와 온건진보의 갈등이기도 하다. 말하자면 사상싸움. 그런데 일본진보가 “신자유주의의 도래에 투항”했다고 이리도 쉽게 말하고 있으니 당사자들이 들으면 실소할 것이다.

냉전붕괴이후 일본의 진보좌파들은, 곧바로 갈등하기 시작했다.그 연원을 거슬러 올라가면, 40년전 학생운동시절의 급진/온건파의 싸움이 있다. 90년대 이후에도, 급진파는 오래된 자신의 신념을 지키는 일에만 집착해 왔고, 온건파는 눈앞에 놓인 새로운 정황을 정확히 이해하려고 애쓰면서 필요하면 그때까지의 생각을 수정했다. 와다선생이나 우에노선생과 서경식교수의차이는 바로 거기에 있고, 그런 식의 태도의 차이를 만든 건 내가 보기엔 사고의 유연성이다.

자신들을 중심으로 한 “혁명”이 목적이다 보니, 이들은 자신의 생각과 다르면 무조건 “천박한” 것으로 취급하고, “우경화”한 증거라고 주장하고, “퇴행”했다고 목소리를 높인다.

이 짧은 기사조차, 그 연장선상에서 일본이 위안부문제에서 아무것도 하지 않은 것처럼 생각하도록 만들고 불신을 조장하니, 위험한 선동이 아닐 수 없다.그런데도 이런 생각이 이제 대통령도 언급하는 “국민정서”로 자리잡았으니, 한국의 보수정권 10년은 일부재일교포들한테는 결코 잃어버린 세월이 아니다.

나는 위안부문제를 “제국의 부수적 피해”라고 말하지 않았다. 서교수나 정영환교수등 재일교포들의 말을 언급된 자료의 확인없이 옮겨 쓰는 전통, 멀쩡한 사람에 관해 사실과 다른 왜곡된 정보를 흘리는 일은 이미 10년전에 한겨레 한승동 기자가 시작한 것이기는 하지만, 10년이 지나도록 똑같은 논조가 전혀 의심받고 있지 않다는 건, 한국자체의 문제이기도 하다.

나의 우려는 나 한사람을 이들의 공격에서 피하게 하려는데에 있지 않다. 이들의 담론이 구조적으로 폭력을 용인하는 것이라는 사실에 있고, 그런 “사고의 결함”이 나에 대한 물리적 폭력으로 “실제로”나타났다는 체험에 있다. 무엇보다, 그런 식의 폭력이 국가단위로 확대될 수도 있다는 공포가 조금씩 현실화되고 있다는데에 있다.

내가 이들에게 비판을 받았고, 그들이 뿌린 불신의 그물에 걸려 고통을 당하고 있기 때문이 아니라, 우리 조상들이 했던 정세판단미스를 또다시 행해 끔찍한 재앙을 만나지 않기 위해 말해두고 싶다.

일본의 진보지식인들에 대한 불신을 끊임없이 한국사회에 유포시켜온 재일교포들의 언설을, 이제부터라도 조금은 의심하고, 검토해 주었으면 좋겠다. 단언컨대, 이들은 서경식교수 정도나 그 주변 인물들에게 이런 식으로 가볍게 다루어져도 되는 사람들이 아니다.

북한의 행태가 보여 준 것처럼, 지금 평화를 위협중인 건 우파가 아니라 좌파쪽이다. 물론 북한은 이제 공산주의국가조차 넘어선, 그저 군국주의국가로 봐야 하겠지만.

배척하고 싶은 상대를 비난하는 최대수사가 고작 “우파”라는 말이라는 건, 그 자체로 우리가 여전히 냉전구도의 한가운데 있다는 걸 보여줄 뿐이다.

진보인지 보수인지의 구별보다 중요한 건, 어디에 서 있건, 이질적인 목소리에 귀를 기울이는 일이다. 또 그럴 만한 유연성과 인내심이 있는지의 여부다. 그래야만 상대를 지배하거나 제거하고 싶은 욕망에서 자유로워질 수 있을 것이기 때문이다. 비판과 제거욕망은, 아주 다른 차원의 것이다.

와다 교수의 선택이 가장 옳았는지 여부는 얼마든지 검토될 수 있다. 하지만 분명한 건 와다교수는 늘 생각이 다른 이들의 말에 귀기울이면서, 위안부할머니와 모두를 위한 최선이 뭔지 늘 고민해 왔다는 점이다. 그런데, 와다교수를 비난했던 이들은 이질적인 의견에는 귀를 닫았고, 조롱하거나 무시했다. 지금의 북한처럼.

인간과 생명에 대한 존중이 없는 이들, 폭력을 가하거나 무기로 삼는 이들은, 더이상 진보일 수 없다.

渦中日記 2017/8/31

“스타” 철학자라는 이진경교수까지 나를 이런 식으로비난하는 걸 보니, 대한민국의 지성계 자체를 의심하지 않을 수 없다. 나를 듣보잡 여자로 보이도록 하면서 위안부할머니에 대한 효심을 앞다투어 드러내려는 이 심리는, 분명 연구대상이다.

사실, 일찍부터 이유 있어 그에 대한 관심을 끊었던 터라, 더더구나 이런 식으로 그를 다시 만나고 싶지는 않았다. 타자의 생각을 읽는 일에서 출발하는 “철학”을 하는 그의 비판이, 다름아닌 독해력의 빈곤이 만든 것이라는 것, 이렇게도 가벼운 그의 글이 “철학”이라는 이름으로 비싸게 소비되고 있는 곳이 다름아닌 대한민국이라는 것을 확인하고 나니, 이 아침에 다시, 슬프다.

전에도 쓴 적이 있지만, “제국의 위안부”라는 제목에는 “제국에 동원당한 위안부”라는 뜻도 있다. 표지에 있는 위안부의 기모노 모습이 반으로 쪼개져 있는 것도, 그런 뜻을 담고 싶었기 때문이다. 일본인으로서 동원당했지만 그 “일본인”이란 허울 뿐이었다는.

무려 “철학”을 하는 이가, 최소한의 독해력만 있어도 알 수 있는 부분을 간과하고 타인의 책을 “정신없는 책” 으로 단언하기를 주저하지 않을 뿐 아니라, “일본어 회화와 일본남자”에 관한 성과만 있을 거라는 댓글에 좋아요를 누르는 걸 보면, 이 사태는 어쩌면 지성의 문제조차 아닐지도 모르겠다.

아무래도 나의 책은 그렇게 양식부재사태마저 드러내고 말 만큼, 어떤 부류의 남성지식인들의 자존심을 단단히 건드리고 만 것 같다.

그는 “위안부강의”까지 했다는데, 그의 말을 그대로 돌려 주자면 “논평할 가치”는 없을 것 같다.(그 강의를 들은 이에 의하면 너무나 감상적인 강의였다고 하니) 그가 “분노의 칼질”을 한다 해도 마찬가지. 나는 그런 글들에 반론하느라 이미 너무 많은 시간을 쏟았다.

이틀 전에 여성학회를 탈퇴했다. 나를 향한 여성혐오적 공격에 대한, 주류페미니스트들의 침묵이 3년이나 되는 긴세월동안 변함없이 이어진 이상, 더이상 그들에게 기대를 걸 이유는 없다고 판단했기 때문이다.

나의 책이 옳아서라기보다 그들이 옳지 않기 때문에, 나는 그들을 떠난다.

다음 재판이 이제 일주일 남았다.

(내 얼굴 사진을 자꾸 올리게 되어 많이 민망하다. 심지어 대개는 악마화된 사진을.)

권용득 「주변 서사는 없다」, 채널 예스

渦中日記 2017/8/20

잠시 잊고 있었는데, 누가 알려주는 바람에 무려 열흘 전에 나온 기사를 다시 베낀 기사들을 봐야 했다. 험악한 비난으로 도배된 트윗들은, 따라가 보니 역사학자 전우용씨가 광복절 새벽에 올린 트윗이 발단이 됐다는 걸 알 수 있었다. 언젠가 이재명시장이 했던 것과 똑같은 수법.

페북에는 올리지 않고 트윗에만 올린 건, 트윗이라면, 나에 대해 전혀 모르는 30만 팔로워가, 자신에게 던져진 먹잇감에 한치 의심없이 달려들 거라는 걸 알았기때문일 것이다.

그런데 나는 “식민지배”를 “옹호”하지 않았다. 그러니 이번에 그는 좀 실수한 것 같다. 그의 허위사실유포로 인해 나뿐 아니라 재직대학과 학생마저 모욕당한 사태 앞에서(너무 심한 건 올리지 않기로 한다)고발도 필요할 수 있겠다는 생각마저 잠시 들었다. 멀리 떠나온 곳에서 그런 생각을 해야 한다니, 슬픈 여행이 아닐 수 없다.

사태는 익숙해도, 감정은 늘 새롭다. 나를 그렇게 만든 이번 일은 기자와 학자의 합작품이다.

언론도 학문도, 불면 날아갈 듯 가벼운 시대다. 동시에 그 뒤에 엿보이는 무겁고 음습한 폭력성들. 나는 이들이 위안부의 고통을 안다고 생각하지 않는다.

자학하기 위해서가 아니라,그 사실을 기록하기 위해 올려둔다.

(누구나가 비호감이 될 이 사진은 연합뉴스가 오래전에 찍었다. 나에게 적대적인 매체들은 다들 이 사진을가져다 쓴다. 사진자체보다, 그 게으름과 안이함이 내게는 더 끔찍하다.)

渦中日記 2017/8/16

지금은 “한국인”으로 바뀐 것 같지만, 한국은 공항입국심사대에 오랫동안 “국민”이라고 쓰여 있었다. 일본은 “일본인”. 물론 나머지는 “외국인” 이다.( 일본 경우는 영주권이 있는 이들을 따로 구분한다.)

“국민”이든 일본인”이든, 입국자들을 공동체내외부로 구분하는 그 단어는, 그런 구분이 얼마나 수많은 “외부자”에게 비통한 경험을 하게 만들고 같은 이름으로 내부자마저 억압했는지는 말하지 않는다.

그런의미에서 그저 “경계”를 말해주는 「Border」는 가벼워서 좋다. 입국이란, 그저 잠시 국경을 넘는 일일 뿐이니까. 그 안에서 내가 외부자라는 걸 이 단어는 굳이 강조하지 않는다. 대영제국시대 의식의 잔재일 수도 있겠지만, 전세계가 이런저런 네이밍으로 사람들을 구분짓고 갈등을 부추기는 이 시대에, 그나마 멋진 표지로 보인다.

지난 목요일에 참석했던 한 세미나에서 했던 나의 발언중 작심하고 단어하나를 강조했던 기사가 노린대로, 이 며칠 또다시 수많은 걸쭉한 욕들을 들어야 했다.(젊은 여성들 역시 그 대열에 있었다는 사실이 가슴이 아프다).

솔직히 말해서, 나는 이제 그런 욕들에 3년전만큼 상처받지 않는다(정말 그런지는 알 수 없지만).

그저, 작심하고 찾아와 사람들을 선동하는 기사를 쓴 뉴시스 기자와(심지어 그 기자는 시작전에 주최측과 잠시 실랑이한 끝에 세미나장을 나가 버렸으니 다른 기자가 달리 없었다면, 자료집만 보고 쓴 기사가 된다), 그의 의도대로 선동에 가담한 몇몇 언론과, 심지어 공식페이스북에 “그 입 다물라”라는 멘트로 페이스북유저들을 선동한 언론사페북관리자, 그리고 그의 선동에 낚인 페북유저들의 다양한 욕설이 보여주는 노골적인 여성혐오적 정황을 방치하거나 간접적으로 선동해 온 이나라의 “인권”운동가나 페미니스트들의 침묵이, 슬플 뿐이다.

아무튼 그래서, 일부러 일정을 맞춘 건 아닌데도 결과적으로 도피한 형국이 되었다. 이번엔 태양이 뜨는 방향으로.

渦中日記 2017/8/14

박원순 시장은 법률가 출신인데 독일의 전후보상이 “법적책임”이 아닌 “도의적책임”이었다는 사실을 정말 모르는 걸까. 모르고 있다면 과거사청산에 관심많은 법률가로서 실격이고, 알고 있다면 이 역시 시민을 기만하는 것이 된다.

위안부 문제의 가장 큰 문제는 이런 식의 오류와 오해가 너무 많다는 점, 심지어 최고의 지식인으로 꼽히는 사람들조차 그 부분에서 걸리지 않는 사람이 드물다는 데에 있다.

새정부가 들어선 해 광복절즈음에 어떤 일이 있었는지, 아마도 두고두고 회자될 것 같다.

참고기사 : http://m.hani.co.kr/arti/society/area/806735.html?_fr=fb#cb

渦中日記 2017/8/13

김문길 소장이라는 분이 어떤 사람인지 모르지만 이런 식의 기만은 이제 그만두어야 한다.

“새로 발견”한 것처럼 보여 주면서 언론과 국민을 기만하고, 일본이 자료를 “은폐” 하거나 위안부문제를 부정하고 있다는 오해를 만들고 있는 이 자료들은, 이미 20년 전, 고노담화 이후 일본이 몇년에 걸쳐 수집/정리해서 5권짜리 자료집으로 발간했고 지금은 무료로 인터넷에 공개되고 있는 자료들이다.

황우석교수나 박기영 교수만 욕할 게 아니다. 크고 작은 차이는 있지만, 이런 기만이 행해지고 방치되고 있는 정황의 책임은 우선 학자들에게 있다. 동시에, 이 모든 일에 따른 손가락질과 책임은 우리 모두에게 돌아올 수 밖에 없다.

한국에 대한 불신은 한국에 대한 불호로 이어지고, 그 덤터기는 차세대가 안을 수 밖에 없는데, 그 책임은 누가 질 수 있을까. 내가 위안부문제에 대해 쓸 수 밖에 없었던 가장 큰 이유기도 하다.

해당 기사 1: http://m.yna.co.kr/kr/contents/?cid=AKR20170118120000051&mobile

해당 기사 2: http://m.yna.co.kr/kr/contents/?cid=AKR20170811113100051&mobile

아시아여성 기금 홈페이지. 전에도 올린 적이 있지만 다시 올려둔다. 위안부문제를 둘러싼 4반세기역사를, 제대로 깊이 파는 언론이 있기를. 비판을하려면 일단 정확히 알아야 한다.

http://www.awf.or.jp/index.html

기사에 언급된 자료가 게재된 자료집.위 홈피에 있다.

http://www.awf.or.jp/pdf/0051_1.pdf

渦中日記 2017/8/10

어제, 한 시민단체가 주최하는 세미나에서 발제했었다. 몇몇 매체가 보도했는데, 비교적 사실에 가깝게 보도한 기사를 올려둔다. 어제 모임과 상관없는 재판출석때 사진이 사용된 건 서글프지만, 그래도 뉴스1이 다른통신사매체보다 정확한 보도자세를 견지하고 있다는 걸 확인할 수 있었던 기사다.

굳이 올리는 건, 오늘 아침에 또 다시 협박메시지가 왔기 때문. 그건 물론 악의적으로 보도한 다른 통신사의 기사를 여러 언론이 가져가 보도한 영향일 것이다.

그래서, 기사가 말하지 않고 있는 부분을 추가해둔다.

1)이 세미나에 내가 출석한 건, 발제자중에 일본의 위안부지원단체(정대협과 연계된 단체) 의 이사인 학자가 있었기에 그녀와 허심탄회하게 대화하고 싶었기 때문이다. 그녀는 당연히 “보수”가 아니다. 나역시 보수가 아니다.

중요한 건 주최측이 보수인지 여부가 아니라, 의견이 다른 사람들을 한자리에 불렀다는 점이다. 나는 그런 자세를 높이 평가한다.

2)”아이돌화”란, 군함도에 대해 썼을 때와 같은 맥락이다. 초등학생과 10대 청소년들에게 “위안부”라는 존재가 너무나 “가볍게” 소비되고 있다는 생각을 그렇게 표현했고, 그렇게 말하게 된 건 댓글에 첨부하는, 순정만화 주인공 풍으로 표현된 스티커의 영향이 크다.

3)”양국 국민 간의 진정한 화해”와 “지배와 종속”관련 발언은 관계가 없다. 조선인 위안부문제를 전쟁관계가 아니라 종주국/식민지 관계로 이해해야 이 문제를 정확히 알 수 있게 된다는 이야기였다.

4)나는 위안부를 매춘부라고 말하지 않았다. 비교적 정확한 기사조차 이 부분은 시정되지 않고 있다. 그래서 오늘, 다시 슬프다.

<여고생들이 스티커용으로 그렸다는 그림>

http://news1.kr/articles/?3071729

문화비평: 스타의 애국심 (교수신문 2006년 1월 9일)

2006.01.09 교수신문 기고

정말은 10년 후에나 가능한 것이었다는 연구를 앞당기기 위해 두어진 황우석 교수의 무리수는 지금 우리가 몸담고 있는 사회가 여전히 시간이 성패를 가름하는 사회임을 다시 한번 보여준다. ‘근대화’라는 것이 ‘공간의 시간화’임은 이미 지적된 지 오래지만 그렇게 우리는 아직 우리의 공간을 시간적으로 보다 앞선 위치에 두려는 근대화를 시도 중이다. 그러나 그러한 시간게임에서 보조를 맞추지 않는 타자를 ‘잔여’(스튜어트 홀)로 규정하고 지배에 나선 것이 다름 아닌 근대였다. ‘월화수목금금금’ 태세라고 황우석 교수가 강조하고 매스컴이 칭송했던 연구태세는 그런 의미에서 최첨단을 가면서도 근대적이라는 아이러니를 내포한다.

그러한 근대주의가 외부와 차단된 실험실이라는 공간에서 권력화된 것은 오히려 당연한 일이라 해야 하리라. 연구원들이 개인의 것이어야 할 휴일과 자신의 난자를 제공하기에 이른 이유가, 언젠가 공동연구자로 논문에 이름이 오르는 날을 위한 것이었건 혹은 단순히 ‘난자가 담긴 접시를 엎지른’ 죄 때문이었건, ‘선생님께 대적하지 못했던 나’에 대한 난자제공 연구원의 후회는 난치병환자를 위한 박애주의가 – 내부인에게조차 결코 박애적이지 않았을 뿐 아니라 지배적인 권력의 장이었음을 보여주고 있어 처연하기조차 하다.

그런 지배구조가 드러날 수 없었던 것은 그/그녀들이 어디까지 ‘무명의 희생자여야 했기 때문이다. 무명성은 ‘희생’의 존재를 부풀리면서 동시에 결코 공공의 장으로 끌어내지는 않는다. 그/그녀들의 ‘희생적’ 행위가 한편으로는 칭송되면서도 결코 개인의 목소리를 내서는 안되었던 이유도, 따라서 결코 표창의 대상이 될 수 없는 이유도 거기에 있다. 근대국민국가는 그러한 ’무명’인들을 무수히 필요로 하지만, 동시에 그와는 대조적으로 단 하나의 영웅적인 고유명 역시 필요로 한다. 분명 황우석 ‘팀’이라는 다수가 있었음에도 그리고 가끔은 그들의 존재가 부각되었음에도 불구하고 매스컴과 사회가 황우석이라는 단 하나의 고유명을 필요로 했던 것은 그 때문이다.

그 ‘고유명’은 그가 보다 좋은 조건으로 타국에서 연구할 것을 제의하는 ‘타국의 유혹’을 거부하는 이임을 강조해 동시대의 ‘애국자이야기’를 완성한다. 듣는 이로 하여금 눈물을 흘리지 않고는 견딜수 없게 만들었다는 황우석 교수의 강연에 수퍼맨의 슬라이드가 사용되었다는 사실은 황교수가 민족주의의 속성을 숙지하고 있었음을 보여주는 대목이다. 그리하여 과학은 그곳에서 종교의 양상을 띤다. ‘내가 너를 걷게 해 주리라.’

민족주의적 열망은 늘 패권주의적이지만 그것이 드러나서는 안되기에 수난의 역사를 강조함으로써 자신을 정당화한다. ‘세계생명공학의 고지에 태극기를 꽂고 온 기분’이라거나 ‘과학에는 조국이 없어도 과학자에게는 조국이 있다’거나 하는 황우석 교수의 말은 이미 최대급의 민족주의적 수사이지만 그보다도 더 듣는 이에게 공감을 불러 일으켰을 말은 ‘식민지화와 동족상잔이라는 고난’을 겪은 나라 한국에 하느님이 이제 ‘어깨 펴고 살아보라고 이런 천운을 주었다’는 말이리라.

황우석 교수에 대한 그동안의 열광현상은 단순히 그가 세계를 상대로 쾌거를 올렸기 때문만은 아니다. 그 사실과 함께, 혹은 그 사실보다 더 중요했던 것은 그가 우리에게 늘 자신의 능력과 함께 애국심을 확인시켜 국민들에게 ‘우리는 하나’라는 동질성을 확인시켜 주었기 때문이다. 그가 대중적 스타가 될 수 있었던 이유도 거기에 있다.

마치 금모으기 운동처럼, 한국이 ‘세계에서 가장 많은 난자를 채취할 수 있는 나라’가 될 수 있었던 배경에는 분명 민족주의가 존재하지만, 더 큰 문제는 ‘난치병 환자 치료’라는 정의담론이 장애자에 대한 무관심/차별과 동시적으로 존재한다는 데에 있다. 그것은 민족주의가 강하면서도 국민의 70퍼센트가 이 나라를 떠나고 싶어 하는 현상과 닮은 꼴이기도 하다. 한국적 민족주의의 문제는 오히려 그런 관념성에 있다.

박유하 / 세종대·일문학

문화비평: ‘국익’이라는 이데올로기 (교수신문 2005년 11월 23일)

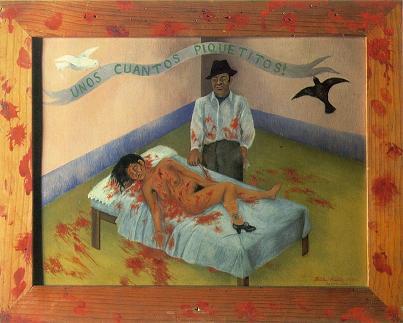

▲프리다 칼로 作, ‘칼로 몇번 가볍게 찌르기’, 1935, 금속에 유채, 29.5×39.5㎝ ©

2005.11.23 교수신문 기고

그들은 ‘국익’이라는 단어에서 무엇을 보고 있는 것일까. 문제가 되고 있는 황우석 교수연구팀을 대표하는 줄기세포연구허브센터도, 모든 책임을 혼자 지려 작정한 듯한 병원측도, 또 그들의 윤리성을 고발하는 방송사측도, 그러한 그들을 신중치 못한 보도라며 비난하는 시청자들까지, 자신들의 사고의 정당성을 주장하는 근거로 내세우는 단어는 약속이라도 한 듯 ’국익’이라는 단어다.

줄기세포연구허브센터에서는 현재의 파문이 과장이면서 매도일 수 있고 그렇다면 그것은 ‘국익’에 반하는 일이고, 난자를 채취한 병원측에서는 ‘세계적 성과’를 거둔 연구를 문제 삼는 것은 ‘국익’에 반하는 일이며, 방송사측은 그럼에도 진실을 밝히는 것이야말로 진정한 ‘국익’이고 시청자들은 황 교수의 연구를 비난하는 일은 ‘국익에 맞지 않는’ 일이라고 방송사에 대해 훈계한다.

그들이 공통으로 꿈꾸고 있는 것이 줄기세포연구의 성공이 가져다 줄 세계로부터의 찬탄과 그에 따를 경제적 이득, 혹은 적어도 ‘도덕적인 한국상’에서 얻어질 긍지인 것만은 분명하다. 아마도 그것이 그들이 말하는 ’국익’이리라.

그러나 그렇게 ‘국익’ 담론이 무성할 때 그 ‘국익’의 성취가 다름아닌 ‘여성’들의 희생에 의해 이루어지는 것이라는 사실은 은폐된다. 연구의 문제점을 말하기 위해 ‘법’이 이야기되고 윤리가 말해지면서도 그러한 동원에 의해 훼손되는 여성들의 ‘신체’가 겪을 고통에 대해서는 아무도 말하지 않거나 경시되는 것이다.

그런 의미에서는 문제는 금품이 난자공여자들에게 제공되었는지 아닌지의 여부에 있지 않다. 문제는, 교통비와 15일간의 ‘생계지장’에 대한 대가로서의 150만원의 수수여부가 아니라, ‘성스러운’(황우석 교수의 발언) 그녀들의 ‘자발적’ ‘희생’을 이끌어낸 것이 실제로는 ‘경제적 이유’임에도 그들이 ‘자발적으로’ ’희생정신’을 발휘해 ’기증’했다고 생각토록 만드는 국익담론의 이데올로기에 있는 것이다. 생명윤리법 시행전인가 아닌가-합법인가 아닌가 하는 논란 역시 ‘국가의 필요’에 의한 규범이 다름아닌 ‘법’인 한, 문제의 핵심을 말한 논의일 수는 없다.

‘성숙하고 싱싱한’ 난자를 찾기 어려웠다는 병원측의 변에 의거해 추정한다면 젊은 여성들이었을 것이 분명한 이 여성들을(난자를) ‘사’서 ‘관리’(연구)한 것이 남성의사/연구자이자 국가라는 가부장제적 시스템이라는 점에 문제의 핵심은 존재한다. 그들은 그렇게 자신의 신체에 고통을 주는 일이 우선은 ‘연구’를 위한 것이며 ‘국가’를 위한 일이라는 사회적 설득과 (경제적)필요에 의해 ‘자발적’으로 자신의 난자를 팔았으리라. 그들은 어쩌면 원조교제처럼 성차이와 계급차이가 빚어내는 사회구조의 결과로 ‘자발적으로’ (성대신) ‘난자’를 매매한 것일터이니, 그들이 ‘동의’를 했는가 아닌가 역시 문제일 수는 없다.

‘국익’의 훼손을 두려워하는 담론으로 국가를 보호하려는 입장에서는 공범일 수밖에 없는 논란의 주인공들에게는, 입장의 차이에도 불구하고 연구의 도덕성에 대한 외국의 비판은 그저 ’시기’이거나 잘나가는 한국을 폄훼하려는 음모일 뿐이다. 매매되는 ‘난자’에 관한, 혹은 실험대상이 되는 난자에 대한 윤리논란은 있어도 그 난자가 제공되기까지의 여성자신의 신체의 보호에 대해서는 말해지지 않는 이유 역시 거기에 있다.

자신의 신체를 보호할 근거가 되는 섹슈얼 아이덴티티보다 국익을 우선할 내셔널아이덴티티가 우선시되게 된 근대의 패러다임을 아직 살아가는 오늘, 그래서 ‘배아의 생명의 존엄성’은 존중되지만(혹은 존중되어야 한다는 대전제는 살아 있지만) ‘국가를 위해’서라면 ‘다 자란’ 성인의 신체는 훼손해도 된다는 사고는 변함없이 그 뿌리를 탄탄히 내려 이 사회를 지배한다. 그리고 그렇게 ‘국가를 위해’ 희생하는 행위를 당연시하는 사고는 여전히 ‘공’을 위한 행위로 착각되어 위안부와 군인을 생산해내리라.

‘난자’라는 단어가 원래 위치했던 사적이고도 은밀한 공간을 벗어나 신문과 방송과 인터넷이라는 공공의 영역을 활보하고 있지만 지금의 상황은 개인의 ‘몸’이 국가를 위한 것이 될 때 어떻게 일상성을 벗어나 왜곡된 ‘공공’의 장을 확보하는지를 보여주는 또 하나의 텍스트가 아닐 수 없다. 그리고 문제는 거기에 한나 아렌트가 말한 ‘공공성’이 존재할 여지는 없다는 점이다.

박유하 / 세종대·일문학

위안부 “강제연행”을 둘러싼 간단한 메모

위안부 “강제연행”을 둘러싼 간단한 메모

어제 저녁에 카이스트이병태 교수가 쓴 위안부 관련 포스팅에서 내가 언급되었다는 걸 누가 알려주기에 읽었다. 나에 대해 호의적이었지만, 읽고 보니 그 포스팅이 “박유하도 위안부를 자발적매춘부라고 했다”는 세간의 오해를 증폭시킬 것 같아 간단히 의견을 써 둔다. 이하는 전부 “조선인 위안부”에 관한 이야기다.

1) 나는 위안부를 “자발적 매춘부”라고 말한 적이 없다.( 내가 그렇게 썼다고 왜곡한 보도자료를 내보내고 할머니들에게 말한 것은 나눔의 집이다)

2)이른바 강제연행 관련 문서가 조선인 위안부에 관한 한 발견되지 않았다는 것은 사실이다.

3)국민들의 이해가 “강제연행”과 “인신매매”의 두가지로 갈려 있는 건, 관계자들이(오랜 세월 중심에 있던 연구자와 운동가들이)어린 소녀들을 강제연행했다고 생각했던 초기 이해를 자신들은 바꾸고 나서도 그 부분을 언론에 명확히 말하지 않았기 때문이다.

4)나는 위안부 할머니들이 말하는 강제연행을 부정하지 않았다. 본인들이 말하는 한 존중해야 한다고 생각하기 때문이다.

내가 부정한 것은 사기/납치를 포함한 “강제연행”을 일본국가(조선총독부 포함) 가 (비)공식적으로 지시했다고 생각하는, 위안부문제 중심에 있었던 연구자와 운동가에 의해 널리 퍼진 생각이다. (“강제연행” 지시 문서가 존재할 수 없는 이유이기도 하다)

하지만 “군인이 데려갔다”고 말하는 소수의(증언집 전체에서 봤을 때 압도적인 소수다) 위안부의 경우, 군인으로 보였던 건 군대에서 군복을 지급받아 입기도 했던 업자였을 것이라고 생각한다. 이 경우는 대개 “낭자군”이나 “보국대”라는 이름으로 모집되었고, 1940년대에 많았던 것으로 보인다. 인신매매가 중심이었던 1930년대와는 정황이 조금 달랐던 것으로 이해해야 한다. 징용령도 1944년에야 내려졌던 것처럼.

경찰이나 행정관리가 같이 간 경우는 총독부의 지시에 의해서가 아니라, 업자가 사적으로 접대를 한 결과일 것이라는 도노무라 마사루교수의 의견이 신빙성이 있다고 생각한다.

5)인신매매의 경우( 스스로 간다 해도 전차금을 받고 가는 것이니 인신매매로 봐야 한다. 이 경우 대부분 가족을 위해서 였다) 일본군은 부모의 허가서와 본인의 의지를 확인했다. 허가서나 의지가 없는 경우는 되돌려 보내기도 했다.

하지만 허가서가 있다고 해서 문제가 없는 것은 아니다. 허가서 자체가 위조된 경우도 많았고, 특히 업자들은 호적을 속여 어린 소녀를 파는 경우가 많았다.

일본군이 묵인한 경우도 있지만, 댓글에서 언급된 형법 226조 위반 (많은 학자들이 말하고 있는 이야기이기도 하다. 속아서 온 것을 알고도 묵인했다는 이야기)했다는 주장을 적용할 수 없는 자료가 오히려 더 많다.

6)조선의 부모/남편들이 자식/부인들을 판 경우도 많았지만, 수양부모 제도를 이용해서 가난한 집 자식들을 데려다가 일만 시키다가 자라면 업자에게 파는 경우도 많았다. 제도가 문제시 되면서 바뀌기도 했다.

따라서 당시 가부장제 비판도 필요하지만, 지나치게 자괴감을 가질 필요도 없다.

이하는 링크글 내용에 대한 간단한 감상.

1)필자가 누구인지 모르겠으나 이용한 자료들 대부분은 위안부문제를 부정하고 싶거나 한국의 강제연행 주장에 대응하려 했던 일본인들이 찾은 것이다.

2)군데군데 한국인에 대한 조롱의 표현들이 들어 있다. 그런 자료를 그냥 가져다가 쓰는 건 바람직하지는

않다.

3)그럼에도 동시대 신문자료들은 거의 사실이다.

자료 설명이나 주장에 엉터리도 좀 있지만,(일본인 여성이 더 많다고 단정하는데, 일본인 보다는 조선인 여성이 많았던 것으로 보인다.특히 전쟁 후반으로 갈수록 그랬다. 일본에서 오려면 바다건너 통행이 폭격 때문에 쉽지 않았기 때문이다.)

큰 맥락에서는 한번쯤 경청해야 할 지적이다.

이미 오래전부터 이런 지적이 나왔지만 무조건 우익! 역사 수정주의자! 라고 손가락질 하면서 전부정해왔던 것이 이제까지의 연구자와 지원단체태도였다.

위안부문제 중심에 있던 연구자들이나 지원단체는 더이상 “강제연행”을 주장하지 않는다. 대신, 몇년전부터 “위안소에서의 부자유/억압”을 “강제성”이라고 주장한다. 폐업을 할 수 없었다는 등의 이유를 대면서. 요시미요시아키 교수가 대표적이다.

하지만 폐업할 수 없었던 것은 인신매매상의 구조적인 문제이고, 군대의 명령이나 억압의 결과로 확인 된 경우는 아직 없다.

그럼에도 관계자들은 그런 변화를 국민들이 다 이해할 수 있도록 말하지는 않는다. 그때문에 국민들의 이해는 혼란상태. 그런데도 그것을 방치해 왔다. 내가 가장 비판하고 싶은건 그런 부분들이다.

이병태 교수 포스팅에 달린 댓글중엔 공감할 수 있는 것도 있지만, 사실을 잘못 알고 있는 경우도 있었고 감할 수 없는 내용도 있었다. 이영훈 교수의 동영상 강의 역시, 공감 가능한 부분과 그렇지 않은 부분이 있었다.

중요한 건 정치적입장을 넘어선 활발한 토론이다. 비판/규탄 받을까 봐 말하지 않고 쓰지 않는 사람이 더 많은 상황이기에.

연구자도 운동가도, 대부분 20년 이상 이 문제에 관여하며 “국민의 상식”을 만들어 왔다. 오랜 세월 해 온 일인만큼, 의견수정은 쉽지 않은 일일 거라고 생각한다. 하지만 그럴 수 있는 용기를 그들 안에서 보고 싶다.

渦中日記 2017/8/6

어제,나에게 이 글을 알려 주려고 전화, 문자, 카톡으로 연락 준 사람들이 여러사람 있었다. 조선일보니까, 라고 할 사람들도 있겠지만, 매체가 어딘지는 내게 의미가 없어진지 오래다. 기사를 읽고 기뻐하면서 연락을 준 사람들의 마음 자체가 기뻤으니 , 그런 순간을 만들어 준 것만으로 고마운 일.

더구나 조선닷컴은 고발 직후에 하루에 10개 가까이 나를 비난하는 낚시성 기사를 쏟아냈고, 그때문에 언중위까지 갔던 네 곳 언론사 중 한 곳이기도 하다. 그러니 비록 논지 전개가 썩 와닿지는 않아도 어찌 반가워하지 않을 수 있으랴.

3년이라는 세월이 흘렀고, 세 살 더 나이 들었다. 언제 “끝”이 올 지, 몇살이 되어 있을지 문득 궁금해지는 밤.

박은주, [터치! 코리아] 양쪽 날개로 날면, 양쪽 날개가 부러지는 세상 (조선일보)

「『軍艦島』に被害者はいない」韓国の教授が映画を分析し批判=韓国ネットは反発

数日前に映画軍艦島についてFacebookに書いたところハフィントンポストが転載しました。その後キリスト教系のCBS系列と見える「ノーカットニュース」がこれを記事のようにして報道してもいました。(両方とも承認済みです)

その記事を日本語に翻訳して日本の読者向けに報道したところがありましたが、いくつか誤訳があったので直しておきます。

なお、この記事が紹介している非難を私は見てませんが、それはこの文を書く前に私が書いた一連のフェイスブックでのポスティングを読んでないゆえのものも多いかと思われます。私はこれを書く前に鉱夫と言う職業の悲惨さについて書いてます。さらに、この映画が韓国の劇場を構造的に独り占めしていたことを批判しました。

もちろん韓国のネットでは「朴裕河」との名前に悪い印象を持っている人が圧倒的多数なので、私が書いたということだけで警戒の目で見られている傾向はあります。上映館を独り占めしていることに関しては多くの人が批判しているものの、朴裕河の批判となるとどのように受け止めるべきか悩んでしまう傾向が見えるのです。この全てが、訴えられた結果ですが。

しかし少なくともFacebookでは多くの方の支持を得られました。だからこそ転載されたり記事になったりしたのです。韓国の状況を理解していただくため付け加えてみました。

以下、翻訳の修正です。

—————

軍艦島からは「過去の人間が起こしたことに対するつらさ」しか感じられないため

“。。。起こしたことに対する痛みが感じられないため”

その上で「過去の傷への顧慮はなく、すぐに“今日の誇り”として21世紀の大韓民国を描き、満足感を補っている。

“。。。過去の痛みを、深く考えることなくそのまま今日の誇りに置き換えた21世紀大韓民国の代理満足のみがある。”

制作者や出演者の意図とは関係なく、映画の中の『被害者』とはただの観念であり、そのように形式化された被害者は“消耗品”でしかない」と主張した。

“。。。そこでは被害者はただの観念でしかなく、形骸化された「被害者」は消費されるほかない。”

『軍艦島』は日本と朝鮮の対立構造を描いているという点でこれまでの映画と変わらない」と強調した。

“。。。日本と朝鮮を対立構造として描いているという点で、”

〈군함도〉엔 ‘피해자’가 없다

한번쯤은 일본과 대적해 보고 싶었던 조선남성의 욕망을 구체화한 영화.

220억이나 들였다는 영화 〈군함도〉를 이렇게 밖에 말할 수밖에 없다는 건 슬픈 일일 뿐 아니라 거의 재앙이다. 개봉 직후에 영화를 보러 간 적이 거의 없는 내가 이렇게 일찍 보게 된 건, 첫날에만 백만 가까운 사람이 봤다는 얘기에 위기의식을 느꼈기 때문이다.

역사작가(이상한 명칭이다) 심용환씨가 군함도를 옹호하느라 〈귀향〉을 비판했다가 문제가 되고 있는 듯한데, 군함도에 비하면 귀향이 백 배 낫다. 귀향에선 최소한 피해자에 대한 제작자의 아픈 마음이 느껴지고 공감 가능한 기본정서가 존재하기 때문이다. (귀향에 문제가 없다는 건 아니다.)

그런데 군함도엔 과거 인간들이 행한 일에 대한 아픔, 그래서 일본인조차 감동시킬 수 있는 호소력이 없다. 그리고 그저 과거의 아픔을 성찰 없이 곧바로 오늘의 긍지로 치환시킨 21세기 대한민국의 대리만족만 있다. 제작자와 출연자의 의도와 상관없이.

그곳에선 “피해자”란 오로지 관념일 뿐이고, 그렇게 형해화된 “피해자”는 쉽게 소비될 수밖에 없다.

기업위안소가 실은 유곽이었음을 보여 준다거나 우리 안의 친일파를 보여주는 부분은 진일보하려는 시도로서 평가할 만하다. 하지만 우리 안의 친일파를 그저 보여주고 응징한다고 해서 그것이 곧 자성이 되는 건 아니다. 우리 안의 그들을 “그들”로 그리는 한. 군함도는 여전히 일본과 조선을 대립구조로 묘사하고 있고, 그런 점에서 기존영화와 다르지 않다.

이하는 눈에 띄는 문제 몇 가지.

1) 강제연행? 여전히 마구잡이식 강제연행이 중심이었던 것처럼 묘사된다. 이 문제에 대해 가장 납득 가능한 책을 쓴 도쿄대학 도노무라 교수에 의하면, 국민 총동원령에 의해 징용이 가능해진 건 사실이지만 마구잡이로 끌어가는 경우는 (있었을 수 있으나)예외적인 일이었다. 강제성을 과장/강조하지 않아도 피해를 말하는 건 가능하다.

2) 일본인이 조선인을 가혹하게 다루었을 수는 있지만, 쉽게 총살하는 건 있을 수 없는 일이다. 식민지인이란 그들에게 “자원”이었으므로.

3) 징용자들과 함께 가던 여자나 소녀를 갑자기 강압적으로 끌어가 유곽으로 보내는 사태도 있기 힘든 일이다. 탄광 근처에도 기업위안소라 불리게 된 유곽이나 요리점이 있었지만 위안부와 남성징용은 동원루트 자체가 다르다.

4) 모두가 보는 앞에서 성병검사받는 설정은 (감독 말대로) 픽션으로 봐야 한다.

5)위안부 여성을 못이 박힌 판자 위에서 굴리는 장면은 북한 출신 할머니의 증언을 살린 것이겠지만, 전무후무한 이 증언은 사실 신빙성이 의심스러운 케이스다. 아편에 중독된 여성을 업주가 못이 박힌 도구로 처벌했다고 하는 얘기가 나오는 자료를 본 적이 있는데, 이 증언은 그런 체험의 기억이 만든 것이라고 나는 생각한다. 위안부 여성에 대한 폭행은 많았지만, 남성들의 향수병을 치유하고 생산능력을 높여 줄 것으로 기대되었던 “자원”을 굳이 고문해서 훼손할 필요가 지배자에겐 없기 때문이다. 그들이 노골적으로 훼손하는 건 어디까지나 반체제적 대상이다. 물론 예외가 없지는 않다. 문신 역시 마찬가지. 경위는 알 수 없지만 인터넷에 돌아다니는 이른바 문신 할머니는 북한 출신 할머니 오로지 한 사람이다. 예외적인 케이스가 상징이 되지 말아야 하는 것은 아니지만, 픽션이라고 말하면서도 사실로 믿었을 가장 끔찍한 증언을 위안부 이야기에 넣은 감독의 의도는 바로 그런 의도 때문에 실패할 수밖에 없다.

6) 징용자와 고용주의 대립을 독립군과 일본군의 전쟁처럼 표현한 건 징용문제에 대한 이해 자체가 부족하다는 증거.

7) 임금을 빼돌리는 방식으로 지급하지 않은 것처럼 묘사한 것도 중심적 사실과는 거리가 멀어 보인다.

8) “군함도의 현실”이 전쟁범죄라는 이해, 그러니 기억하는 이들을 없애 버려야 한다고 일본인이 생각했을 거라는 설정이야말로 대표적 픽션. 조선인 징용은 식민지화의 결과였고, 심지어 합법화한 국민동원이었다. 죄를 추궁하고 싶다 해도 구조적으로 전쟁범죄일 수도 없거니와 이런 식의 상상은 오히려 식민지배 문제를 보지 못하게 만든다.

9) 조선인의 단합 장면에서 촛불을 사용한 건 아직 우리 기억 속에 남아 있는 촛불집회를 불러내 “민중의 힘”을 보여주려는 의식의 발로. 결국 이 영화는 과거의 영화가 아니라 현재의 생각과 체험을 과거에 투영시킨 현대영화일 뿐이다. 당사자가 철저하게 배제된.

10) 남성성을 과도하게 드러내고 있어 젠더론적으로도 문제다. 체격 좋은 소지섭은 전혀 깡패 같지 않고,키크고 잘생긴 송중기는 태양의 후예의 멋진 군인을 재연할 뿐이다. 배고프고 고달팠을 광복군은 그곳에 없다. (황정민 딸역의 캐릭터가 가장 이해 되지 않았다.)

11) “우리가 뭘 잘못했기에!”라는 조선인의 발언은 피해자 지위에 안주하는 발언이고, “고마운 줄도 모르고!”라고 외치는 악덕일본인의 발언은 피상적인 제국주의자의 표상이다. 물론 그렇게 외치는 일본인들은 오늘도 없지 않다. 하지만 일본국민 전체 속에서 분명히 소수인 그들을 끊임없이 소환해서 경계와 불신을 이어가도록 요구해 이익을 보는 건 도대체 누구인가?

12) 픽션이라는 말로 역사고증적인 추궁을 피해갈 장치를 마련해 두면서도, 마지막 엔딩자막엔 세계문화유산 설명에 징용이 설명되지 않았다는 말이 나온다. 감독의 가장 큰 문제는 이런 어정쩡함에 있다.

13) 각본은 류승완 감독(과 또 다른 한 사람)이었다. 욕망의 거침없는 표출이 상상력(픽션)이라는 말로 혼동된 최악의 경우. 좀 더 섬세하고 깊이 있는 상상력을 가진 작가를 기다려야 할 것 같다.

상상하고 이해하는 일이란 과거를 산, 우리가 모르는 사람들의 내면의 심연에 가닿는 일이다. 어두운 땅밑체험을 추체험한들 “오늘의 나”를 벗어나지 않는 한 누군가를 이해하는 일은 불가능하다. 쉽게 설명된 역사일수록 경계되어야 하는 이유다. 수많은 사람들이 죽고 다치지만, 영화 군함도에는 “피해자”가 없다.

근과거 망각

노유진카페와 기사들에서 나를 반복해 비판했던 심용환씨가(검찰이 나의 “범죄”를 입증하는 증인으로 세우려 했던 인물이기도 하다)군함도 관련 징용자에 관해 “국가건 국민이건 징용에 관해 노력을 하지 않았다” 고 말한 글을 우연히 봤다.

전체 취지는 나쁘지 않지만,한국인의 자기반성 촉구가 목적이라면 좀 더 정확히 알고 발언했으면 좋겠다.(내 책도 좀 더 정확히 읽어 주길 바란다.)

징용문제 연구자 자체가 우리 안에 별로 없다는 점에선 맞는 말이다. 위안부 문제 발생 이후 남성피해자들에 대한 관심이 압도적으로 적었던 것도 사실이다.

하지만 한국 정부는 10년 전에 징병/징용자들에게 보상을 한 적이 있다. 사망자에겐 2천만원, 부상자에겐 그에 준하거나 더 적은금액.

그 금액이 적합한지, 사망자와 부상자를 구별지급하는 게 옳은지, 위안부는 4천만원이 넘는 금액이었는데 그건 맞는 건지 등등 이 보상에 대해서는 나역시 할 말이 없지 않다. 그럼에도 불구하고 문제제기를 하려면, “국민과 국가”가 이런 걸 했다는 것부터 알아야 정확한 자기비판도 가능해진다.

한국 정부가 “강제동원 피해자”로 인정된 이들에게 지불한 5600억이 넘는 돈은(다른 통계는 5800억이라고 말한다)대한민국 국민의 세금이었다. 그러니 인식했든 아니든 정부와 국민이 무관심했다는 건 사실이 아니다.

그리고, 일본이 아닌 한국 정부가 그렇게 했던 이유는 한일협정 관련 문서가 공개되면서 한일협정때 정부가 받은 돈이 피해자개인에게 충분히 지급되지 않았다고 인정했기 때문이었다.

“국가도 국민도 무관심했다!”라는 지극히 “올바른” 문제기가 그저 감상적인 탄식이 되고 마는 이유.

더 큰 문제는 이런 감상이 또다른 감상을 낳으면서 또다른 문제를 만든다는 점이다.

http://m.khan.co.kr/view.html?artid=201311192308585&code=940202

광부/계급/이동

1908년, 그러니까 109년전에 일본의 문호 나츠메소세키가 남긴 <광부>라는 작품이 있다. 자신의 체험을 써 달라는 어떤 이의 부탁을 받고 소세키가 이 작품을 쓰게 된 이유는 오로지 그 체험이 말하는 절망성에 있었다고 나는 생각한다.

연애문제로 고민하다 자살하고 싶어 했던, 유복한 집아들 열아홉살 청년이, 우연히 광부가 되었다가 (병을 발견했다는 핑계) 곧바로 그만두게 되지만, 소설 속에서 강조되는 건 글자그대로의 땅밑, 깊은 암흑의 세계다. 자살하고 싶은 생각도 사라질 정도의 죽음의 세계. 혹은 죽을 수 있는 사고 위험이 언제나 함께 하는 세계.

세상에 힘든 노동이 한두가지가 아니겠지만 광부야말로 세상에서 가장 위험하고 끔찍한 노동중 하나가 아닐까. 소세키는 지극히 관념적으로(지식인의 시각으로 ) 그 세계를 쓰고 있어서 이 작품을 높이 평가 할 순 없지만, 그럼에도 불구하고 110 년전 지식인에게 탄광이라는 공간이 얼마나 낯선 공간이었는지를 보여 준다는 점에서 의미 있는 작품이기는 하다.

소세키의 이 작품은 프롤레타리아 문학조차 못되지만, 일본 작가들은 이후 그런 노동자/가난한 이들의 고통을 이른바 프롤레타리아 문학을 많이 썼다. 그 중 대표적인 작품 <게공선>으로 한국에서도 꽤 알려지게 된 고바야시 다키지는, 이 작품으로 판매금지, 불경죄 기소, 수감당한 끝에 당시 공산주의를 불법화했던 이른바 치안유지법 단속 대상으로서 특고경찰에게 벌거벗겨져 몽둥이로 맞은 끝에 사망했다. 1933년 일이다.

말하자면, 일본의 근대란, 사회주의자를 사형시키고 노동자문제를 고발한 지식인을 때려 죽이기도 한 시대였다. 자국의 지식인조차 그런 정황에 놓여 있었을 때, 언어마저 미숙했을 “조선인 광부”에 대한 대접이 어땠을지는 체험담을 (보고도 알 수 있지만), 읽지 않아도 충분히 알 수 있는 일이다.

그렇다고 해서 하시마에서 일한 사람들의 고통을 오로지 “강제연행당한 조선인”이었기 때문만으로 보는 건, 수십년전엔 다들 알고 있던, 참혹한 노동에 수반되는 계급성을 소거시키는 일이고, 결국 사태를 제대로 보지 않겠다는 얘기 밖에 되지 않는다.

오래전에 “이동”에 대해 공부하면서, 1960년대 독일로 간 광부들이 살아야 했던 것은 일본인 광부들이 살았던 곳이라는 사실을 알게 된 적이 있다. 그리고 한국인 광부들이 돌아오고 난 이후 그곳에 살게 된건 베트남인들이었다고 한다. 그렇게 자본은 국경을 넘어 싼,혹은 힘들고 위험한 일도 해 줄 노동력을 찾는다.

현재 우리가 동남아시아계 외국인노동자를 차별하는 건 그가 동남아시아 출신이기 때문인가? 아니면 힘든 노동이라도 절실한, 가난하고 언어소통조차 매끄럽지 못한, 그래서 “함부로 대해도 되는” 이들이 그곳에 있기 때문인가? 혹은 그 두가지가 합쳐진 건가?

성급하게 대답을 결정하는 것보다 중요한 건, 늘 잠시 멈춰서서 생각하는 자세 쪽이다. 반복을 막는데 도움이 되는 건 그 쪽이기 때문에.

渦中日記 2017/7/19

6월 7월 무렵의 “과거의 오늘 “엔, 대개가 고발직후의 참담한 심경들이 쓰여져 있다. 그때의 모습을 다시 마주하는 심경도, 솔직히 말하자면 아직 편하지 않다.

고작 고발 한달만에, 이제 괜찮다면서 증명이라도 하듯 젊은 날의 당차 보이는 모습까지 내 걸었던 3년 전 어느날의 흔적에서, 어떻게든 버텨 보려는 안간힘이 느껴져서, 나의 모습이지만 안쓰럽기까지 하다.

상황이 그 때보다 나아진 건 분명하지만, 정황이 변한 건 아무것도 없다. 이후 가처분소송에서 졌고, 손해배상소송에서 졌고, 고작 형사1심을 이겼을 뿐이다. 그리고 원고측은 변호사들을 대거 동원해 검사를 통해 여전히 나를 옥죄고 있는 중이다.

이 기간동안 나는 변호사비용등으로 수천만원을 썼고 심신이 훼손되었고, 재판중이라는 이유로 연구년조차 허가받지 못했다. 물론 나를 “국민악녀”로 간주하는 사람들의 비난도 잊을만 하면 접하곤 한다. 학과 학생들 역시 일부는 나를 “친일파”라고 말한다는 얘기를, 최근에야 들었다. 일부 학자들은 나를 엉터리학자취급하고 싶어한다. 하지만 이제 그저 바라볼 뿐이다.

그들 안의 문제를 지적하고, 바로 보고, 소송을 취하하라고 말하는 사람이 그들 안에서 나오기를 기대했지만 여전히 그런 사람은 없다. 3년이 지나도록. 오히려 악의적인 칼럼과 인터뷰로 공격에 가담하는 사람이 끊이지 않는다. .

나를 둘러싼 거대한 힘들–정치세력, 학회세력, 시민단체세력–을 새삼 다시 인식하게 될 때, 이들의 돈과 힘에 비해 내가 가진 것은 많지 않다는 걸 깨닫게 될 때, 그동안의 “말”이며 행동을 오히려 회의하곤 한다.

나는 이 싸움을 이길 수 있을까. 그 이전에, 이 싸움은 유의미한 싸움이 될 수 있을까.