数日前に映画軍艦島についてFacebookに書いたところハフィントンポストが転載しました。その後キリスト教系のCBS系列と見える「ノーカットニュース」がこれを記事のようにして報道してもいました。(両方とも承認済みです)

その記事を日本語に翻訳して日本の読者向けに報道したところがありましたが、いくつか誤訳があったので直しておきます。

なお、この記事が紹介している非難を私は見てませんが、それはこの文を書く前に私が書いた一連のフェイスブックでのポスティングを読んでないゆえのものも多いかと思われます。私はこれを書く前に鉱夫と言う職業の悲惨さについて書いてます。さらに、この映画が韓国の劇場を構造的に独り占めしていたことを批判しました。

もちろん韓国のネットでは「朴裕河」との名前に悪い印象を持っている人が圧倒的多数なので、私が書いたということだけで警戒の目で見られている傾向はあります。上映館を独り占めしていることに関しては多くの人が批判しているものの、朴裕河の批判となるとどのように受け止めるべきか悩んでしまう傾向が見えるのです。この全てが、訴えられた結果ですが。

しかし少なくともFacebookでは多くの方の支持を得られました。だからこそ転載されたり記事になったりしたのです。韓国の状況を理解していただくため付け加えてみました。

以下、翻訳の修正です。

—————

軍艦島からは「過去の人間が起こしたことに対するつらさ」しか感じられないため

“。。。起こしたことに対する痛みが感じられないため”

その上で「過去の傷への顧慮はなく、すぐに“今日の誇り”として21世紀の大韓民国を描き、満足感を補っている。

“。。。過去の痛みを、深く考えることなくそのまま今日の誇りに置き換えた21世紀大韓民国の代理満足のみがある。”

制作者や出演者の意図とは関係なく、映画の中の『被害者』とはただの観念であり、そのように形式化された被害者は“消耗品”でしかない」と主張した。

“。。。そこでは被害者はただの観念でしかなく、形骸化された「被害者」は消費されるほかない。”

『軍艦島』は日本と朝鮮の対立構造を描いているという点でこれまでの映画と変わらない」と強調した。

“。。。日本と朝鮮を対立構造として描いているという点で、”

Category: 0일본어

[竹内 友章] 朴裕河とイレーヌ・ネミロフスキーの「知識人的あり方」をめぐって 「初期社会文学研究26号」

2016. 6

時空間を越えて「ここより他の場所」を求め、絶えず自分の生まれた場所を相対化し続ける姿勢をとることを、私は「知識人的あり方」と呼びたい。この対極にあるのが、アメリカの歴史学者ジョン ダワーが2015年8月4日付け朝日新聞の取材に応えて語ったナショナリスト的あり方だ。彼は、「グローバル化による格差が緊張と不安定を生み、混乱と不安が広がる。そんな時、他国、他宗教、他集団と比べて、自分が属する国や集まりこそが優れており、絶対に正しいのだという考えは、心の平安をもたらします。」と述べている。

東日本大震災が発生した後に、原発事故によって故郷を追われた多くの人たちの気持ちを私は上手く理解することができなかった。自分の意思ではなく、原発事故によって無理やり強いられたものであることを踏まえても、故郷に強く執着する人たちの思いに寄り添うことができないでいる。自分がどの時代にどの場所に生まれるかを自分で選択できない以上、なぜたまたま自分が生まれた場所にこだわるのかがわからないでいる。自分が生まれた場所を「故郷」と呼ぶ時、その場所に特別な意味づけを見出すことができない。固有名詞の「福島」を語る文脈が、そこで生まれなかつた人々によって相対化されたFUKUSHIMAとなって初めて自分と対置させることができる。

朴裕河が『帝国の慰安嬌』において描きだした慰安婦像を前にして、激しい対立を繰り返してきた韓国の「挺対協」及び日本国内の支持者や現在の韓国政府と、日本政府並びに国内の保守派の論客達は、双方共にかなり戸惑うだろう。「挺対協」及び日本国内の支持者は、やがて彼女の主張に怒りを覚えるだろう。なぜなら彼女の慰安婦に関する記述は、全ての慰安婦は日本軍により強制されたものだという「挺対協」の従来からの主張に対して、実際には慰安婦の徴集に多くの朝鮮人商人が関与していたとしているからである。しかも彼女は、慰安婦たちが単なる性的奴隸に留まらず、兵士のあたかも母や妻のような感情を時には持ちえたことを指摘している。こうした説明は、慰安婦を36年間にわたる日本の朝鮮民族に対する植民地の圧制の象徴として、日本政府への全面的な謝罪を求める「挺対協」が主導してきた反日運動に水差すものとして受け止められた。その結果として、彼女は「挺対協」やその支持者たちから出版差し止めを含む訴訟を受けることになつた。他方で、日本政府や国内の保守系論客達は、最初は彼女があたかも自分たちの側の味方であるかのような錯覚を感じるだろう。なぜなら全く妥協の余地のない「挺対協」に比べて、彼女の説明はより柔軟で日本軍の関与を低減してくれるように見えるからだ。しかし、彼女は日本軍の加害者責任を少しも低減などしていない。実際の慰安婦徴集の現場において日本軍が強制しようがしまいが、直接関与したのが朝鮮人商人であろうがなかろうが、日本兵に性的奉仕を行う慰安婦というあり方自体が、日本による朝鮮の植民地体制を前提に行われたというより大きな歴史的事実をいささかも曖昧にしていない。彼女が問題にしているのは、慰安婦問題を追及する方法において、「挺対協」が採用している考え方が、むしろ問題の本質をゆがめているのではないかという点だ。ソゥルの日本大使館の前にいたいけな少女をかたどった慰安婦像を立て、欧米諸国の議会において反日決議を促す運動を遂行し、日本政府による全面的な謝罪と慰安婦への補償以外の解決策を認めないという「挺対協」の運動のあり方は、日本植民地下における朝鮮人の生き方を「日本人=加害者、朝鮮人=被害者」としてステレオタィプ化し、全ての問題の原因を日本軍=日本による植民地に見出すことで、現在まで続く韓国社会のはらむ様々な課題の解決への道をむしろ正視できなくしているのではないかという指摘が含まれている。端的に言えば、いつまでも反日運動にこだわっていても未来は描けないのではないか、もつと近現代の韓国社会の在り方自体を自分達の問題として捉えなければならないのではないかと述べているように思える。

さて一方でイレーヌ・ネミロフスキーは、ロシア革命により「故郷」を追われフランスに亡命をしたユダヤ系ロシア人の作家である。彼女は、一貫して自らの出自であるユダヤ系ロシア人の視点にこだわりながら、知識人の目で亡命先である二つの大戦間のフランス社会を描いていく。そもそもユダヤ人である彼女にとつて「故郷」は、そのまま素直に同化できる対象ではなかった。自分が生まれる前のどこかの時点で、別の場所から彼女の一族が移動してきた結果として、ロシアは彼女の「故郷」となった。ユダヤ系ロシア人の彼女の家族にとって、「故郷」ははたえずポグロムの恐怖を抱え、たとえ経済的には恵まれた状況にあろうとも緊張を強いられる場所であった。富裕な家庭に生まれた彼女は、ロシアで生まれながらロシア語を母語とせず、幼少時から外国語であるフランス語によって構成されたフランス文化を母体として自らの精神を組み立ててきた。亡命によって、そうした自分自身の文化的母国ともいえるフランスに移動をし、ごく自然にフランス語で小説を書き始めた。彼女にとって「故郷」は、記憶というフィルターを通してフランス語で記述された小説の中に挿入され、あらかじめ抽象化され実体を持たない。亡命ユダヤ系ロシア人として、はるか昔に追い出されたユダヤ民族発祥の地とロシアという二つの「故郷」を喪失していながら、いまそこにあるフランス社会に生きている。

彼女の遺作で代表作でもある『フランス組曲』は、そうしたユダヤとロシアという二つの「故郷」を実体ではなく内面化された意識としてしか持ちえない立場で、ナチスドイツによって占領された第二次世界大戦時のフランスの社会を克明に描いている。戦後、加藤周一らによって日本との比較において高く評価されたレジス夕ンスのフランスではなく、ナチスドイツ並びにその傀儡政権であるヴィシー政権下のフランスに生きる様々な階層の人々の生活を描いている。私自身も昔、ナチス占領下では多くのフランス人がレジスタンスに身を投じ、ドゴール派や共産党といったイデォロギーや政策の違いを超えてナチスやヴィシー政権に対抗して粘り強い戦いを長期に渡り継続したと考えていた。ハリウッドが作り上げた「カサブランカ」のような映画は、そうしたプロトタイプ化したレジスタンス神話を忠実に描いて見せた。しかし実際には、大多数のフランス人はレジスタンスに身を投じるのではなく、ナチス占領下で何らかの妥協をしながら生きる他なかった。中にはナチスやヴイシー政権とうまく折り合いをつけて、上手に金儲けをしたり、出世を図ろうとした人たちもいた。そうした人たちの一部は、よく戦後のドキユメンタリー映像に描かれているような髪の毛を坊主頭にされたナチスのフランス人情婦たちのように、戦後厳しく糾弾された。

ネミロフスキーは、一部の英雄的なレジスタンスの闘士や海外に亡命することのできた少数の恵まれた人々ではなく、ナチス占領下でどこにも逃げることもできず、留まってそこで生きていかなければならなかった貴族、政治家、実業家、商人、農民、労働者、教師、芸術家、学生、主婦といった様々な階層の人々の生態をパリと地方の小都市を舞台に淡々と描いていく。彼女の描写は、そうした人々にとりたてて同情的でもなく批判的でもなく、どこか冷めたい視点で丹念に細部を描く。旧家のブルジョアのしきたりにとらわれ、強権を持つ母親に対してなんら抵抗することのできない夫に嫁いだ妻は、たとえ夫が捕虜としてナチスの収容所にとらわれていようとも、彼への同情を少しも感じることができず、むしろ彼の粗暴さと戦前の浮気を許すことができない。彼女は、自宅に逗留するナチスの将校の繊細な文化的教養や洗練された立ち居振る舞いに次第に惹かれていく。戦前のフランス社会の階級性にどっぷりとつかり、社会の指導者としての意識に凝り固まっている貴族は、ナチス占領下でも何ら変わることなくヴィシー政権の構成員として社会秩序を守ることに汲々とする。階級的に虐げられた女性は、ナチスの兵士の情婦となることでその威を借りて、自分を見下した社会を見返そうとする。こうした生き方を大多数のフランス人がナチス占領下で余儀なくされたことに、私は納得する。数多くの抵抗文学によって描かれたレジスタンスは、むしろごく例外的な状況として理解すべきだと思う。戦時下のフランス社会は、レジスタンスに参加したごく少数の人たちの英雄的な行為ではなく、ナチス占領下でも強固に継続された社会の在り方、枠組み、人々を根深く拘束する様々な伝統的な慣習や偏見によって構成され、それは戦後崩壊することなく今でも継続していることに注視すべきだと思う。先年ノーベル文学賞を受賞したモディアノが執拗に追求しているのも、むしろナチス占領下に浮かび上がったフランス社会の矛盾や欺瞞が、戦後解消されることなく人々を拘束し続けている状況だ。最近頻発したイスラム過激派によるフランス国内でのテロも、フランス社会がグローバル化の進展の中で、多くの人々を不安に陥らせ、その解決の糸口をある者はナショナリズムへ、そしてある者は対抗上異なる宗教であるイスラムに求めようとする動きの中でとらえるべきだ。パリの通りをフランス大統領を先頭に『シャルリは私だ』というスローガンを抱えて行進するさまは、民主主義を奉じるフランス社会が盤石ではなくむしろ大きな危機に直面していることを示しているのではないか。

ただ残酷なのは、多くのフランス人がレジスタンスではなくナチスやヴィシー政権と折り合いをつけながら生き延びようとしたのに対して、ネミロフスキーは生き残ることができなかつたことだ。普通のフランス人には許容されていた生き方が、彼女には与えられなかった。知人や友人たちの必死の努力にもかかわらず、皮肉なことに実体を伴わないロシアとユダヤという彼女の刻印は、彼女をフランス社会から引き離し強制収容所へと送り込んだ。友人の元にかくまわれた子供たちによつて『フランス組曲』の未完原稿は保管され、戦後随分とたってから十年ほど前にようやく出版され、大きな反響を呼び起こした。

『帝国の慰安婦』を読んで、著者の朴裕河はネミロフスキーと同様に「故郷」を喪失している人ではないか、あるいは知識人としての立場を選択した人なのではないかと感じた。彼女がこの著書の中で繰り返し指摘しているのは、慰安婦が日本軍の強制によってのみ生み出され、日本政府による徹底した謝罪と補償なしでは全く解決することはないという「挺対協」並びに現在の韓国政府の主張は、それ自体現在の韓国社会が直面する問題をはぐらかし、解決への道を閉ざすものではないかという問いかけだ。実際には、日本の植民地下の朝鮮においては、大多数の朝鮮人は植民地政府に対して抵抗ではなく何らかの妥協をしながら生きてきた。そこでは植民地政府の日本軍のみが権力者として存在するのではなく、数多くの朝鮮人もまたその権力構造の一翼を担った。慰安婦自体もすベて日本軍の強制によって遂行されたのではなく、そこに数多くの朝鮮人商人が関与していた。ナチスの占領に比べてもはるかに長期に渡った日本による植民地体制下においては、それを受け入れその中で自分の生活を組み立てていかなければならなかったのが大多数の朝鮮人であったはずだ。そしてフランス社会の様々な矛盾や課題がレジスタンスによって解消されず、社会の底に澱のように堆積し、それがグローバル化の浸透の中で新たなナショナリズムやテロリズムの温床となっていったのと同様に、現代韓国社会の抱える課題は過去の日本植民地化の日本政府や日本軍の悪行や現在の日本政府の対応を糾弾するだけではいつまでも解消されない。さらにグローバル化の進展の中で生み出された現代韓国社会のはらむ大きな断層をこそ直視していくべきだと主張しているように思える。

もし彼女と同じことを日本人が主張した場合は、表面上日本の保守系の政治家やメディアが声高に叫んでいることと一見区別が難しくなってしまうだろう、自分たちの責任を回避し、朝鮮民族に大きなダメージを与え続けた自らの歴史に蓋をする者と受け止められかねない危険さを伴う。事実、北朝鮮による「拉致被害者」の運動が本人たちの意図するものとは異なり、日本が戦前朝鮮民族に対してしでかした大きな加害者責任をすっかり忘却させる上で大きく貢献し、完全に保守政治家のナショナリズムの高揚に利用されている状況をみるとその主張の難しさが容易に想像できる。朴裕河が韓国において、「挺対協」や彼らに後押しされた慰安婦によって訴訟され、日本国内の慰安婦問題の解決を目指す運動家たちによっても批判されているのは、そうした困難さを示している。

日本大使館の前に慰安婦の少女の像を建立することは、問題の解決を図るのではなくむしろ遠ざけることにしかならない。自分が属する国や集まりこそが絶対に正しいのだという考えは、恐らく心の平安をもたらすのだろう。そうではなく「故郷」を突き放すこと、そのことによって自らの属する国や集まりから場合によっては敵視され疎外されたとしても、知識人はそうすべきだと私は思う。

2015年6月13日に法政大学で開催された日本社会文学会の如周年記念大会で朴裕河の講演を聞いた。その時の彼女は、決して先入観や多数意見をそのまま受け入れず、絶えず批判精神を持って物事を見極めようとする強靭でしなやかな精神の持ち主のように思えた。朴裕河とイレーヌ・ネミロフスキーという二人の優れた知識人に学ぶ事は多い。厳密な実証も注意深い歴史的考察もされずステレオタィプの言論が跋扈する現代のよぅな時代には、「知識人的あり方」を自分自身の基準として改めて凝視すべきではないかと思ぅ。

<完>

追記

「慰安婦問題」に関しては、日韓両国政府間で一定の合意が成立したものの、韓国国民の一部は、頑なに拒否している状況がある。朴裕河は、韓国検察に名誉毀損で在宅起訴された。

最近都内では『フランス組曲』を元にした同名の映画が封切られた。原作とは全く異なるものだが、比較の為に観てみるのも一考だ。

*ホームページ管理者注:著者は訴えた主体を挺対協と考えていますが、訴えた支援団体は<ナヌム(分ち)の家>という福祉住居施設団体です。

日韓のトゲ 慰安婦問題 山本勇二論説委員が聞く 「東京新聞」

フェイスブックから、2017年5月11日

今回の大統領選挙で安哲秀候補を支持した私に対して、フェイスブックの友人の多くが失望あるいは憤慨したようです。私のことが革新的に見えていたのは、表面的なものに過ぎなかったと思われたようですね。

日本について意見を述べるというだけで、私のことを、日本との「妥協」支持者あるいは担当者だと考えたがっていた人々の「念願」あるいは「呪文」が表面化したと言えるかもしれません。しかし、私にはその現象が、安哲秀は洪準杓と連帯するはずだとしてきた、間違っているだけでなく、悪意に満ちた期待と、とても似ているように見えます。

実際、どこに焦点を置くかによって、革新の基準は異らざるを得ません。私は、私たちの社会の革新、保守という区分が、もはや意味のないものになっていると考えており(最も革新的な男性が最も家父長的でもありますから)、あえて言うなら、私の価値観はむしろ急進(という表現も実は適当ではありませんが)に近いということを長い間の付き合いのフェイスブックの友人たちはご存知でしょう。

それでも、私の志向が、資本と国家の問題をわかっていないことに由来する無邪気なものだという人もいました。疎通が十分でなかったせいでしょうが、そのような断定から、私はフェミニズム論争の頃から考えていた「概念の浅薄化」とでもいうべき状況がもたらした現場を再度発見しました(これについては、いつかまた書きます。今は詳しく書く気力がありません)。

私が葛藤の治癒に関心が高い理由は、憎悪と差別と敵対が、不和と戦争をもたらし、他者の生命を奪う根源にあるものだからです。そして多くの場合反知性主義的な態度が作る偏見と敵対が、いかなる暴力を生み出すのかは、私をめぐって起こったことが十分に説明しています。

私が今回の選挙で悩んだ末に、保守/進歩の既存の構図を打ち破るという安哲秀候補の試みを誰よりも進歩的な試みだと考えた理由も、そこにあります。それは政策ではなく、方向性への支持でした。

そして、失敗はしましたが、その試み自体は、韓国社会に未だ訪れていない、それゆえに「革新的」な価値であると考えます。その到達点は、恐らく統一であり、東アジアの平和でしょう。私の志向性を、単に分裂を「無化」させるものだとか、国家間の政経癒着的な和解とみなそうとする理解は、学問と政治の違いを無化させる大変単純な理解だと言えます。私はいわゆる「政治」に大きな期待はしていないけれど、それでも時に全ての学問を超える価値の実現が可能となるものとして、なおその役割に期待しています。それは、学問的には厳しい批判が可能でも、政治的にはその曖昧さを許すことに繋がります。

今回の選挙では、どんなに革新的な候補であっても、彼らの支持者たちが、口にするのもおぞましい悪態を私に浴びせかけたり、よく知りもせず嘲笑した人々でもあるというアイロニーが、私には存在しました。そのため、私には、代議民主主義を具体化させられる候補自体が存在しませんでした。そのようなアイロニーを抱きながらロウソクデモに参加し、投票に参加したのは、ただ、その多数の隙間のどこかにいたはずの「彼らの中の別の存在」と連帯したかったからです。フェイスブックが私に教えてくれた存在、つまり皆さんです。

選挙は終わりましたが、文在寅大統領を誕生させるための自らの運動を、書きたい小説を書くことに集中したかったからだと述べた作家の言葉を遅ればせながら見つけました。また、新たに始まる文在寅大統領時代を「詩だけを書いて研究にだけ専念できる太平聖代」の始まりだと見做す詩人もいました。

しかし、私にはそのような時間はまだ来ていません。長い苦痛の果てに無罪判決が下されたにもかかわらず、むしろより陰湿な石が私に飛んで来ます。何よりも、私をそのような苦難に陥れ、積極的に加担した人々が保守ではなく、「革新」層だということが、私のジレンマです。彼らと最も近い場所にいた候補が、文在寅候補でありましたが、社会構造に対する問題意識を彼から見出すことができなかったために、私は彼を支持できませんでした。

私の本は、革新の中の欺瞞について問題提起しているだけです。しかし、待っていたのは公開討論ではなく、長い沈黙と、口封じでした。また、同じような欺瞞と暴力を今回の選挙でも、見せ付けられました。

私にとって、文在寅政権が新しい時代になる日は、<革新>層の中に存在する欺瞞と暴力を、革新層みずからが認識する日です。私への嫌悪や抑圧に対する「主流革新層」の沈黙が破れる日です。その日が来ない限り、私にとって文在寅時代も朴槿恵時代と変わりません。

参考までに申し上げれば、私を非難していた人々も、慰安婦問題をもっと知るようになれば、考えが変わると確信しています。もちろん、守らなければならないものがある人には期待していません。

3年近く、裁判の反論のために止むを得ず多くの資料を見ましたが、私の考えを修正する必要を感じませんでした。さらに大きなアイロニーは、私の苦難が、実は本の問題でさえなかったということです。排斥は、知識人の偏見と排斥主義が、告訴は、ロースクールの学生と弁護士の蛮勇さと運動家の策略が作り出したものでした。

このことについてもっと詳しく書かなくてはなりませんが、まだできずにいます。判決後、3ヶ月以上経ちましたが、緊張が解けたのか、気力と体力が回復していないためです。彼らの中からもこの問題を提起する人が出てくることを期待しています。

少しフェイスブックをお休みします。その間、フェイスブックの友達を削除したい方はどうぞなさってください。無罪判決の出た日、「いいね」を押してくださった方が2千数百名いました。その方たちだけが残ってくださったとしても、とても多いのです。

選挙結果について、「パルゲンイ(赤)国家」云々する方については、私から削除させていただきました。

フェイスブックの友人の整理をする余裕がないため、これまで承認を待ってくださった多くの方には、心から申し訳ないと思っています。もう少しで友達承認できるようになると思います。

17年前に最初の日韓関係論を出した時から、私は綱渡りをする心境で書いて来ました。

17年が過ぎた現在、私が立っている空間は、ようやく足がつける程度の面積です。あえてこのような空間に立っているのは、稚気や周りに逆らおうとする情熱があり余っているからではありません。その面積がいつかはもっと広くなるという確信を持っているからであり、その空間が必要な人々がいると思うためです。

狭くて危なっかしく見えるその空間に、共に立ってくださったり、支持してくださる方だけが残ってくだされば嬉しいです。可能なら、私が会いたいと思っていた方々とまた会えると嬉しいです。

(1月に行った「無罪判決を記念する毎月の会合」も継続できず、個人的に会いたい方にも連絡できませんでした。心身の状態があまり良くなかったためです。しかしまたすぐに連絡できるでしょう)

近頃私を非難したツイートを添付しておきます。このすさんだ「言葉」に、改めてやるせない気持ちになります。「和解は加害者が先(許しを請うことから)」だと説教した方が多くいましたが、この言葉もやはり、私の本を理解できていないだけでなく、先に述べた「概念の浅薄化」が生み出した言葉です。

2017・5・11

翻訳: 金良淑

中沢けい, 法理に基づいた「帝国の慰安婦」無罪判決 少女像問題めぐり再び緊張する日韓関係を憂慮

中沢けい

1月25日、ソウル東部地裁は刑事上の名誉毀損で懲役3年を求刑されていた「帝国の慰安婦」の著者朴裕河氏に無罪判決を出した。ハフィントンポスト日本語版は、韓国版から以下の部分を引用している。「被告人が本で開陳した見解については批判と反論が提起されることも予想され、慰安婦が強制的に動員されたことを否定する人々に悪用される恐れもあるが、あくまでも価値判断を問う問題であり、刑事手続きにおいて法廷が追及する権限や能力を超える」。刑事責任を問う場合は抑制的であるべきだという常識に乗っ取った判決と言えるだろう。

無罪判決に安堵

朴裕河氏が起訴された直後の2015年11月26日に有識者らが「朴裕河氏の起訴に対する抗議声明」を発表、私も賛同人の一人として記者会見に応じた。抗議声明は発表後も新たな賛同人を得ている。最近ではノーム・チョムスキー・マサチューセッツ工科大学名誉教授、ブルース・カミングス・シカゴ大学教授が加わり、賛同人は70名ほどになった。当初からの抗議声明賛同人であった私は今回の判決に安堵を覚えている。

しかし、安堵を覚えることはできても、喜びを感じることができない。その理由は2017年に入り日韓関係が慰安婦問題を巡って再び緊張していることにあるのは言うまでもない。

2015年12月の日韓両政府の慰安婦問題妥結には、その唐突さに当惑せざるを得なかった。しかし、この政治的妥結が慰安婦被害者の救済を進ませ、戦時における女性の人権侵害をどう防ぐかという冷静な議論を深める端緒になってくれることを願わずにはいられなかった。その点は今も考えは変わっていない。

韓国国内にはこの妥結を是とはしない意見があることは承知している。確かにこの妥結はあまりにも唐突で、慰安婦被害者の了解を十分に得ていたとは言えない。妥結後、韓国政府が慰安婦被害者の説得に努めてきたことは、聯合ニュース、朝鮮日報などの日本語版で知ることができた。また、各社の日本語版の報道は妥結に反対する人々が、抗議のために慰安婦被害者の苦難を象徴する少女像を各地に建てていることも報じていた。このようなせめぎあいの中で日本政府から慰安婦救済に当たる財団設立に伴い10億円が支払われたのは2016年8月だ。慰安婦被害者の納得を得るのは極めて難しく忍耐のいる仕事であることは想像できる。

誤解を広く生み出している安倍首相の処置

釜山の日本領事館近くに少女像が新たに設置されたことを理由に、日本政府が韓国政府へ妥結を誠実に履行するように求めたのは2017年に入ってからのことだ。続いてテレビ出演した安倍首相は少女像を「遺憾」と表明、さらには駐韓日本大使などを一時帰国させるという強い処置にでた。1月31日現在、一時帰国した外交官はまだ韓国へ戻っていない。日本政府、いや安倍首相がとったこの処置は、日本国内に少女像の撤去が財団設立資金提供の見返りであったかのような誤解を広く生み出している。また極右保守派の中には「少女像を公道の不正使用で撤去すればよい」などと内政干渉と取られかねないようなことを唱える向きさえある。

本来ならば財団設立資金提供と少女像の撤去は等価ではないことを丁寧に説明しなければならないのが、外交上の約束を交わした日本政府の果たすべき義務だ。二国間の取り決めで負っているはずの義務を果たすことなく、安倍政権は資金提供の見返りに少女像撤去が約束されていたかのような誤解を放置し日韓の対立を生み出している。また外交官を帰国させるという強い措置は、いたずらに問題を肥大化させてしまった。慰安婦被害者の説得にあたっている韓国政府の背中を蹴り上げるような措置だ。妥結は「金を払ったから言うことをきけ」というような雑駁なものではなかったはずだ。

慰安婦を中傷する展示を放置

日韓双方の妥結は双務的であるので、日本政府は国内の慰安婦被害者に対する侮辱を繰り返す勢力に対して、問題理解を求める必要がある。にもかかわらず、日本政府がそうした努力をした形跡を認めることはできない。北海道新聞が報じるところでは、虚偽もしくは誇張された内容で慰安婦被害者を誹謗中傷する慰安婦展が公共施設でくり返し開催されている。慰安婦中傷を材料にヘイトスピーチを繰り返してきたグループによるものだ。声高に「日韓断交」を叫び、ヘイトスピーチを繰り返してきた在特会とも関係するグループであることが分かっている。慰安婦被害者を中傷誹謗、侮辱し、それをそのまま韓国人へのヘイトスピーチに展開させるこれらの人々の行為について、ヘイト対策法が成立しているにもかかわらず日本政府は公共施設の利用を止めようとはしない。もし、それが市民による表現の自由の範疇に入るのだと言うのであれば、少女像の建立も公権力がいたずらに介入できないことは自明である。前者はヘイトスピーチを繰り返すという点で違法行為である。

少女像を「日本に対する嫌がらせ」と捉えることに問題

そもそも少女像を日本に対する嫌がらせと受け止めるところに、政治的妥結の精神を裏切るものが潜んでいる。もし少女像が公道にあることに不都合を感じるのならば、日本の在外公館の敷地を提供し、今後は両国が一致協力して戦時における女性の権利を守るためになにをしなければならないかを追求して行く象徴とすればよい。そういう方法も考えられるのである。

そのほかにもこれを日韓対立の象徴と捉えなければ知恵はでるものだ。そうした前向きな知恵が出ないのは、極右保守派の、慰安婦問題は日本に対する嫌がらせだとして、日韓の対立と見る見方、考え方に縛られすぎているのである。極右保守派は慰安婦問題を国内政治のために利用してきた。左派リベラル攻撃、朝日新聞攻撃などの材料に使ってきた。そして排外主義者たちはこれをヘイトスピーチの材料にしてきた。そこには外交的視点も普遍的問題に対応しようとする視点もない。これらの人々は安倍首相の今回の無謀な措置を歓迎している。しかし、それは日本のごく一部の見方、考え方であることも申し添えておく。もしこのまま誤解を含んだ韓国敵視の雰囲気の放置を続ければ日韓関係が緊張するだけではなく国際社会からも日本は非難を浴びることになるだろう。ここ数年は東京の大学院への韓国人留学生は激減している。すでに影響は出ているのである。

このような雰囲気の中で結審を迎えた朴裕河氏の名誉毀損事件の無罪判決に「慰安婦が強制的に動員されたことを否定する人々に悪用される恐れ」への言及があることは当然だと言わなければならない。またそのような中でも法理に基づいた無罪判決を出したソウル東部地裁に敬意を表する。朴裕河氏の著作の悪用は著者の責任範囲を超えるものである。悪用されたものについては厳しく批判されてしかるべきであるが、その責任を著者が負う必要はない。残念なことに1月26日、韓国の検察は控訴を決定した。控訴審においても公平な判断を期待したい。

何を守るべきなのか――少女像問題への提言

韓国外交部が釜山の少女像の問題解決に乗り出した模様だ。しかし、少女像の移転要求は、問題の答えではない。

確かに、一時帰国とはいえ、日本大使が帰国後、これほど長く復帰しなかったことはなかったし、そのような意味で、外交部が積極的な行動をとることは、この時点では当然のことではある。しかし、市民のために存在する自治体が市民の意思を超えて行動できるはずがない。何よりも「強制移転」は、これまで以上に事態を悪化させる。

実は私は、釜山の少女像設置に問題で日本政府が大使を帰国させたのは性急だったと思う。日本が怒りを表明すれば少女像が撤去されるだろうと思ったのであれば、日本の韓国理解はまだ十分ではないと言わなければならない。その意味では、日本に対しても言いたいことはあるが、まず韓国の問題について考えてみることにする。

与党はもちろん、野党政治家、マスコミ、国民のほとんどが「日韓の合意は誤りで、少女像はそれに抗議するためのものだから正しい」と考えている。同時に、日韓合意の正当性やウィーン条約を根拠に、撤去すべきだと言う人もいる。

ところが、これほど対立が深いのに、問題の少女像が何を意味するのか、日韓合意とはどんなものだったかについて、原点に戻って考えてみようとする人はほとんどいない。ほとんどの人がただただ反対したり、賛成したりする。そうした思考停止の事態が、片方は「守る」ことに全力を尽くし、もう片方は物理的な力を行使すべきかを考える段階にいたる状況を作った。

この問題を解決するには、何が必要だろうか。いうまでもなく、最初に朝鮮人慰安婦への総体的な理解が必要だ。ところが、慰安婦問題の場合、長い年月をかけてメディアが積極的に報道した結果、すでに「国民の常識」となった具体的な理解が存在する。昨年公開された映画『鬼郷』は、そのような現代韓国の「集団記憶」を描いた映画だ。

ところが、そのような理解は、果たして正しいのだろうか。私は、昨年の公開直後にこの映画を見たが、心境は複雑だった。端的に言えば、その映画に表現された「情緒」は正しく、「事実」は正しくない。

だから、私は感情に共感しながらも、涙を流すことができなかった。一例として、火で焼かれる場面は、ある元慰安婦の絵をモチーフにしたというが、この女性の最初の口述によれば、女性を焼いたのは虐殺のためではなく、病気になって死んだ女性を火葬するためのように見える。また、別の方の手記には、自ら他の慰安婦の女性を火葬しなければならなかった話も出ている。

批判をするなら、このような凄絶な体験をさせた戦争と、軍人・慰安婦の間のヒエラルキー、そしてそのような不平等な関係を作った日本の植民地支配の責任について、まず問わなければならない。批判は、正確でないと受け入れられないものだ。

つまり、慰安婦問題は、朝鮮人慰安婦とはどんな存在だったのか、そしてこの問題が浮上してから四半世紀の間に何があったのか、日本が何をしたか、できなかったのかを正確に知らない限り解決されない。また、初期とは違って国民的な関心事となり、教科書にも登場する問題となったので、国民的な理解と合意が必要になった。

したがってこう提案したい。日韓両政府は、この問題を協議するための協議体を作ってほしい。そして、その議論のために、日本政府は、駐韓大使を直ちに復帰させることが望ましい。協議体は、慰安婦問題について長い関与してきた、しかし対立中の日韓の学者を主要メンバーとし、支援団体と慰安婦の当事者とメディアが傍聴したり、中継したりするようにして、疑問を投げかけ、答えることが可能な形にしなければならない。実際、論点は多くない。そのようにして、両国民の共通の理解を導かなければならない。

慰安婦問題は、両国の国民があまりにもよく知る問題となり、もはや政府間の合意だけでは問題を解決できなくなった。朴槿恵政権が見落としたのはその点である。対立が2000年代以降に本格化したのは、民主化とインターネットの普及の結果であり、市民が力を持つようになった21世紀の世界を反映している。

少女像に関する批判のうち、「当事者を度外視した」という批判がある。私はその認識に共感する。私が会った何人かの元慰安婦は「なぜ解決されないのか」さえ知らなかった。ところが支援団体は、外交部と実に十数回の意見調整をしたという。だとすれば「当事者を度外視」したのは誰だろうか。

このすべての問いが再び必要だ。時間がかかっても。「お金をあげたから終わった」との考えには、まだできていないことへの問いがなく、「金なんかで解決したと思うな」との考えには、困難な合意を成し遂げた「外交」への尊重がない。何よりも「責任とは何をもって負えるのか」への根源的な問いかけがない。

少女像を守ろうとする人々は、少女像が「痛み」を象徴すると言う。確かに少女像自体はそのようにも見ることができる。しかし、他でもない領事館や大使館の前に立つ少女像は、明らかに「抵抗と抗議」を象徴する。実際に少女像の裏側には「崇高な精神」を記念すると書かれている。少女像は本当は「あの」慰安婦の少女ではなく、90年代以降の「運動」と、運動に込められた「粘り強い抗議の精神」を表している。四半世紀続くなか、慰安婦問題には、こうした意識あるいは無意識のトリックが少なからず存在するようになった。

その抗議が正しいとすれば、どれほど正しいのか、なぜ正しいかの国民的な問いかけと確認が必要だ。日本を相手にしたとき、私たちはいまだ対話という姿勢を身につけていない。

少女であれ、抗議の精神であれ、「守る」ことは崇高だ。しかし、思考停止の状態で「守っ」たり、反対したりすることは、最終的には誰のプライドも守らない。

手遅れになる前に、思慮深い行動が必要だ。確執は、相手だけでなく、自分自身も守らない。

朴裕河、無罪判決 インタビュー [中央日報]

朴裕河、無罪判決 インタビュー, 中央日報2017年2月24日(リンク)

[ナム・ジョンホの直撃インタビュー]

学者たちを密室に閉じ込めれば、彼らの間で権力化が起こる

『帝国の慰安婦』、一審で無罪になった朴裕河教授

世の中には、それまでの定説に真っ向から挑戦し、激しい論争を呼んだ本が少なくない。進化論を説いたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』、地動説を唱えたニコラウス・コペルニクスの『天球の回転について』などがまさにその例だ。これほどの記念碑名著ではないが、日帝植民地史に新しい角度からアプローチした『帝国の慰安婦』もまた大きな論争を引き起こした。本書が出ると、慰安婦ハルモニたちは、自分たちを「自発的売春婦」にして、名誉をひどく失墜させたと、著者の朴裕河世宗大教授(60)に対し民事・刑事訴訟を提起した。朴教授は昨年1月、民事訴訟では敗訴したが、刑事裁判では1年間の攻防の末、先月末、一審で無罪を宣告された。慰安婦動員の真実はどこにあり、学問の自由はどこまで保障されるべきか。これほど大きな反響を呼んだ事件の主人公である朴教授に、今月7日にお会いした。

(写真)

キャプション:「自発的慰安婦」論争を起こした朴裕河教授が去る2月7日、無罪判決を受けたソウル東部地方裁判所前でインタビューに応じた。朴教授は議論の火種となった自著『帝国の慰安婦』について説明した。

Q:無罪判決を受けた感想は。

「ともかくほっとした。判事が合理的に裁判を進めてくれ、名誉毀損の基準にひっかかるところもまったくなかったので、無罪になると思っていた。それでも、実際のところ、はたして判事に独自の判断ができるだろうかという心配がないわけではなかった。メディアをはじめ、さまざまな目に見えない圧力が働いただろうに、判事がそれらを跳ね返してくれて、本当にうれしかった。最終陳述で「韓国社会に正義が生きていることを見せてください」と言ったが、この訴えが受け入れられたわけだ」

Q:今回の判決の要旨は何か。

「メディアでは、「間違った意見であっても保護する価値がある」というのが判決の肝であると報道していたが、これは判決内容のすべてではない。正しくは、「正しい意見だけが保護されるなら、意見の競争は存在しえず、学術的意見が正しいか正しくないかを国家機関が決定しなければならない。これは、裁判所の領域を越えたこと」という内容がつけ加えられている。まったく正しい判断だ」

Q:裁判のプロセスはどのようなものだったか。

「昨年の1月から12月までのちょうど1年間に10回ほどの裁判が開かれた。周りの人はほとんどが否定的な話をしていたが、最終的に勝訴した。これは担当判事が合理的に進めてくれたことが大きかったと思う。準備段階で、判事が自らブリーフィングの資料を作り、プロジェクターに関連の内容を映しながら、「このような名誉毀損の基準に該当するかどうか、検討していく」と説明してくれた。こんなケースはほとんどないと聞いた」

(写真)

キャプション:『.帝国の慰安婦』筆禍事件で起訴された一審で無罪判決を受けた朴裕河教授に、7日、ソウル市チャヤン洞東部地裁で会った。朴教授はこの日のインタビューで「誤解」と述べた。多くの人からおかしな人とみなされて、笑こともできなかった、と語った。

Q:国民参加裁判を申請しなかったのか。

「最初、国民参加裁判をしようと思ったが、途中でやめた。そのころ、『帝国の慰安婦』の批判本がそれなりの出版社から発刊され、一般の人々の私に対する認識が悪くなったと考えた。新任の弁護士からも国民参加裁判をしないほうがいいだろうと言われたし」

Q:日本でも大きな話題になった。日本の反応は。

「ある本を読んで、その内容を伝えるときは、多かれ少なかれ歪曲があるものだ。伝えられる過程で、当事者の意図とずいぶん違ってくる。少し前に毎日新聞も私の本について報道していたが、少女像問題とつなげて書いていた。不本意だった。私自身が何も言及していない政治的なこと自分をつなげられると、まるで私がそのコラムの著者と同じ考えであるかのように見えるのではないか」

Q:最も辛かったことは。

「2013年の夏に本を出したときは、関連する学会と慰安婦支援団体などが、私の主張を検討した後で考えを少し変えてくれるのではないかと期待していた。けれども、そうした反応はまったくなかった。詳しく見れば、今回の事態の底辺には、進歩的知識人たちの間における葛藤が横たわっている。すでに9年前から、ある進歩的メディアに私に対する歪曲された批判が載り始めた。「朴裕河が言う和解とは、被害者を非難するものであり、日本の進歩的知識人たちが支持しているので、徹底的に抵抗すべきだ」という主張だった。韓国のリベラルな層の中に、私への不信を植えつける作業をしていたのだ。起訴後は、私を助けてくれる進歩的知識人までもが右傾化したというふうに攻撃した。私が日本のお金をもらったという文が掲載されたこともあった」

Q:ずいぶん大変だったようだ。

「鬱病に似た症状にずっと悩まされた。今も刺激されると涙が出る(一瞬、朴教授の目が潤み、彼女はしばらく言葉を詰まらせた)」

Q:支持してくれた人も少なくなかったと聞いた。

「私をもっとも擁護してくれたのは、おもに見ず知らずのフェイスブックの友人たちだった。彼らは私の他の本や翻訳書を読んだり、直感的に「そうじゃない」と考えたりした若い起業家など、さまざまな職業の人たちだった。こうしたありがたい存在のおかげで希望を持てた。問題は、考えることをしない圧倒的多数だ。今回のことをきっかけにして韓国社会の多くの問題を見ることができた」

朴教授は、今回無罪判決を受けたとはいえ、彼女の前途は依然として険しい。検察は一審宣告後直ちに控訴し、今後二審さらに最高裁の判決を待つことになる公算が大きい。それでも今回の無罪判決は、ずっしりとした重みがある。判決文に示されたように、学問の自由は広い範囲で保護されなければならないという原則が再確認されたからだ。『帝国の慰安婦』事件が最終的にどう決着がつくか、最後まで予断を許さない。

Q:慰安婦問題に関心を持ったきっかけは。

「私たちの共同体(韓国)では、社会的分裂が大きな問題だ。慰安婦問題に関心を持つようになったのは、子供の頃、いわゆる「ヤンコンジュ(洋公主=西洋のお姫様)」と呼ばれる米軍基地の女性たち関する本を読んだのがきっかけの1つかもしれない。私の最大の願いは、私たちの中の分裂を調和的、平和的に解決することだ。慰安婦問題についての研究も、自分の関心領域の中で葛藤に関わる事案を扱ったものにすぎない」

Q:慰安婦研究における最大の問題点は。

「今回の崔順実(チェ・スンシル)騒動に見られるように、韓国社会では、隠されてきた弊害が次々に表面化している。今回の『帝国の慰安婦』騒動もまた、韓国社会のある弊害が表面化したものと見るべきだ。慰安婦問題は、これまで20数年間にわたって論争になってきたのに、国内にはこれについての専門家とされる人が多くはない。それだけ、この問題についての研究が十分になされていないということだ」

メディアは、学者たちの議論に耳を傾けるべき

正しい判断のためには伝えることも重要だ

家族のために自ら行ったケースもあり

売春婦といって後ろ指をさすことはできない

Q:今回の事態で強く感じたことがあれば。

「メディアがいかに怠慢かを感じた。慰安婦支援団体が私を告発し、「朴教授が慰安婦ハルモニは自発的な売春婦で、被害者ではないと書いた」と主張した。事実ではないのにもかかわらず。けれども、これについて私に直接確認したメディアはほとんどなかった。連絡をしてきたメディアも、まともな記事を書かなかった。今なお私が辛く思っている理由の一つがまさにこれだ。いくら裁判で勝ったとしても、メディアが私のことを悪しざまに言い続ければ、どうやって名誉回復されるだろうか。今なお、私に対して批判的なメディアの態度はまったく変わっていない。判決の後、私の笑っている顔を変なやり方で編集して配信されたこともある」

Q:では何と書いたのか、自発的売春婦もいたはずだと書いたのか。

「違う。自発的売春婦と書いた人を批判するために引用したに過ぎない。もちろん、全体的に見たとき、自発的に行った人がいたということもありうるという点を書かなかったわけではない。慰安婦が戦場に行くことになったプロセスについて、これまでは強制連行という表現が使われてきた。これを根拠に国家が法的責任を負うべきだと要求したのだ。問題は、いったんこのように規定した後、一度も考え直すということをしなかったことだ」

Q:自ら行った慰安婦とは、どのような人なのか。

「自発的に行った人たちの中には、家族のために身を犠牲にしたケースが多かっただろう。私はこの点を強調したい。実は1996年に作成された国連の報告書の中にも売春の話が出てくる。このような包括的な話が、韓国には伝えられないでいる。かつての基準に合うものだけが伝えられてきたのだ。あの時代状況から、自発的な売春だとしても、誰も後ろ指をさすことはできないのは明らかだ。それなのに彼女たちを非難するとすれば、ありのままを見ようとしない態度のためだ。これついては男性たちの責任も大きい。知っているではないか。売春に対する男性たちの偏見がどのようなものかを。売春婦という表現にはすでに差別的な要素が込められている。こうした考え方のせいで慰安婦は少女でなければならないのだ」

Q:「学問の自由」をどのように考えるか。

「もちろん守られるべきだ。ただ、今回の事件は学問の自由ではなく事実関係の問題だと考えている。私を誹謗した学者たちは声明書を通じて、「学問の自由は守られるべきだが、他人の名誉を毀損してまでではない」と言った。それに対して私は名誉毀損をしたのではないと反論したのだ」

Q:では、慰安婦についての議論はどのように行うのが望ましいのか。

「学者間で議論をさせた後、メディアがこれに耳を傾け、きちんと伝えることが必要だ。慰安婦問題をめぐる論争が何なのか、そして誰が、どのようなことを言っているのか、国民が見て、判断できるようにするべきだ。20年前は、慰安婦は強制連行されたことになっていた。けれども長い間の研究が進み、人身売買が中心だったということが明らかになった。これはこの問題に関わっている学者なら誰もが知っている事実だ。それにもかかわらず慰安婦支援団体は、外部に真実を話さないでいる。私はそれを国民動員と述べた」

韓国人たちは自己主張が強すぎる

意見が違うといって退けてしまっては困る

国内の慰安婦研究はきわめて貧弱

資料を集め、研究書をまた出すつもり

Q:韓日問題にどう向き合うべきか。

「歴史をめぐって対立と葛藤は起こりうるが、明らかなファクト(事実)はあるはずだ。ただ、これをどのように見るべきかという観点は異なることがある。同一の事柄について、ある人は肯定的に、ある人は否定的にも見ることもあるが、それでもファクトはきちんと知るべきだ。問題は、韓国人の主張があまりにも硬直しているということだ。最初の主張にこだわれば無理が生じる」

Q:解決方法は。

「学者たちを密室に閉じ込めておくと、その中で権力化が起こる。それが原因で、出てくる声と出てこない声が生じる。もう和解して終わりにしようという意見もあるが、当事者の慰安婦ハルモニを含め、学者、支援団体がお互い話し合ったことにメディアが耳を傾け、それを社会の隅々に伝えるべきだ」

Q:今後の計画は。

「慰安婦問題については、この本以外に何かを書くつもりはなかった。けれども、この本を書いた後、私の主張を誤解して非難する人が依然として多いので、今回の本では使わなかった資料、そして裁判の後で知ったことも合わせて新しい本を出すつもりだ。」

Q:最後に言いたいことは。

「現在、私たちはこんなことをしている場合ではない。韓国は深刻な危機的状況だ。本当に孤立している。日本はもちろん台湾も私たちを嫌っている。米国、中国も好意的ではないのではないか。経済も悪いが政治的孤立が本当に深刻だ。分裂があまりにも激しく、意味のないことにエネルギーを浪費している。私たちは自己主張が強すぎる。良く言えば我が強いということだが、考え方があまりにも硬直しており、反対意見は抹殺し、退けるべきと考えている。これは決して望ましいことではない。ある問題について争うのはいいが、この国では、その過程で消耗するものが多すぎる。何もしていない人間に対し、2年半も精神的、肉体的、さらに金銭的にこんなふうに損害を与えるというのは、あまりにも無意味な消耗だ」

朴裕河教授とは…

ソウル生まれ。高校卒業後、日本に渡って慶応大学卒業後、早稲田大で文学博士号を得た。大江健三郎、柄谷行人など、日本の知識人の作品を翻訳、紹介してきた。民族主義を越えた韓日間の協力と東アジアの歴史的和解のための研究にも携わっている。2007年には日本の朝日新聞が社会科学分野の質の高い作品に授与される「大佛次郎論壇賞」を韓国人として初めて受賞した。現在世宗大日本文学科教授として在職中。

文:ナム・ジョンホ論説委員

写真:チョ・ムンギュ記者

Translated by H.H.

Original Article (in Korean) Link

判決に対するメディアの誤解について

(記事)『帝国の慰安婦』刑事訴訟に勝訴した理由 [HUFFPOST 2017.02.22]

『帝国の慰安婦』刑事訴訟に勝訴した理由

裁判所の判決文である以上、たとえ気に入らなかったとしてもありのままに伝えてこそ、記者として恥ずかしくないのではないですか。

[裁判関連] 『帝国の慰安婦』裁判、判決文(全文)

Translated by H.H.

ソウル東部地方裁判所

第11刑事部

判 決

事 件 2015コハプ329 名誉毀損

被 告 朴○○(57****-2******)、教授

住居 ソウル

登録基準地 ソウル

検 事 クォン・パンムン(起訴、公判)、イ・ユンヒ(公判)

弁 護 人 1.法務法人 ユジン

担当弁護士 キム・ヨンチャン

2.法務法人 エイチス

担当弁護士 ホン・セオク

判 決 宣 告 2017年1月25日

主 文

被告は無罪。

この判決の要旨を公示する。

理 由

公訴事実の要旨

告訴人のイ**、キム**、キム**、ユ**、カン**、チョン**、パク**、キム**、キム**、イ**、イ**は、日本軍慰安婦被害者らで、実際は日本国の売春婦とは異なり、本人たちの意思に反して日本軍によって慰安婦として強制動員され、その監視の下で戦時状況の中国、東南アジア等の地に設置された慰安所に閉じ込められ、最小限の人間らしい生活も保障されないまま、一日に数十人の軍人たちの相手をし、性的快楽の提供を強要された「性奴隷」にほかならず、本質的に売春婦ではなく、日本国と日本軍に愛国的または自矜的に協力したことはなく、日本軍は上記の通り設置された慰安所を設置・運営し、慰安婦を国外に送り出す過程で広範囲に介入する等の行為をした。

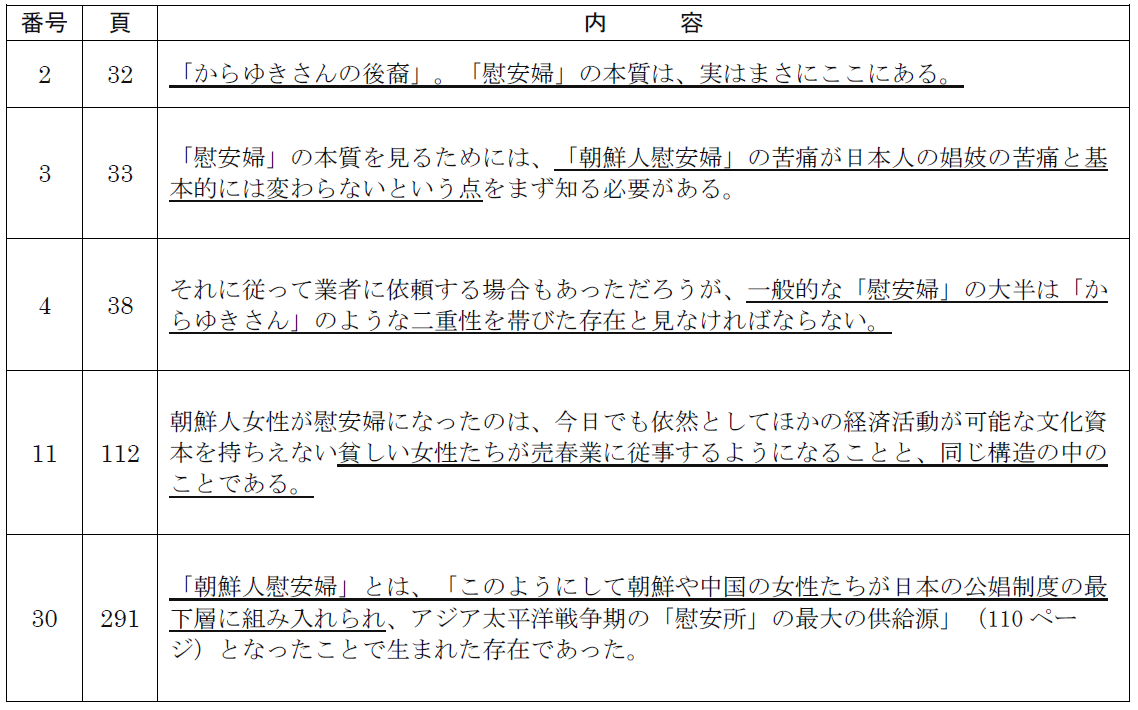

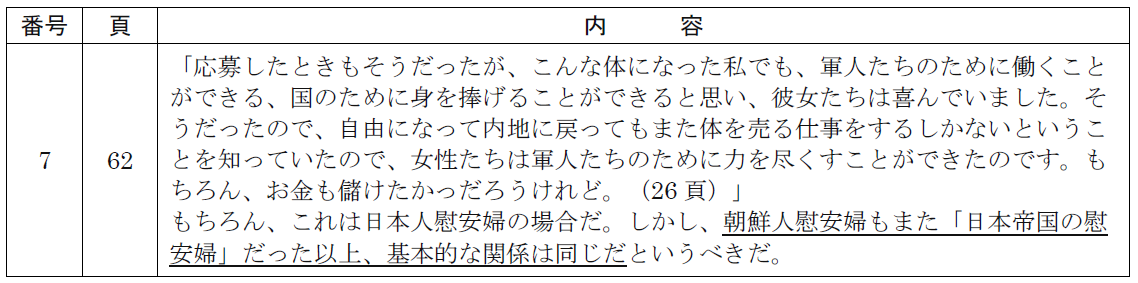

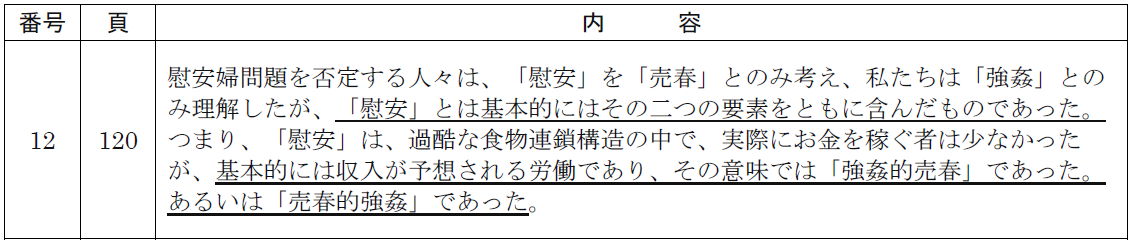

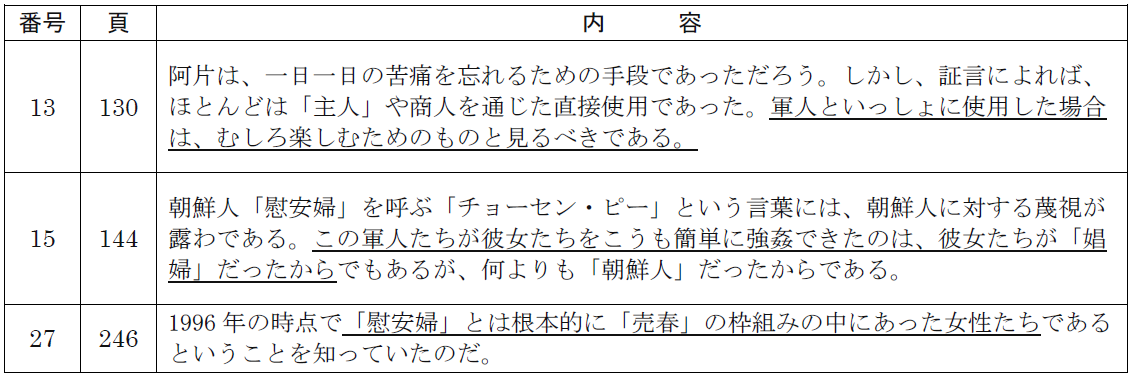

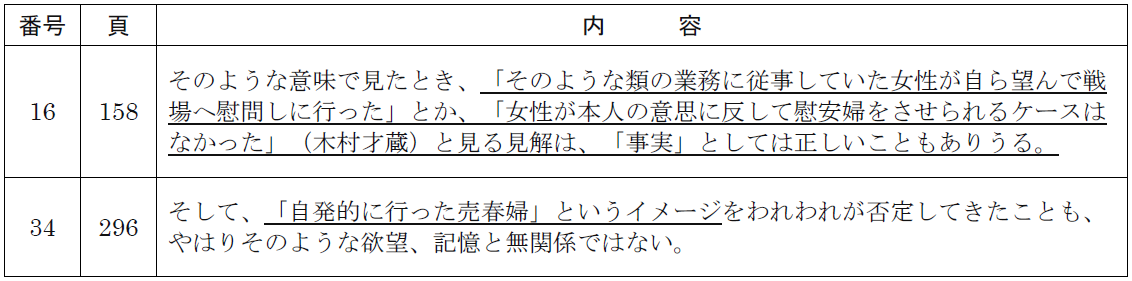

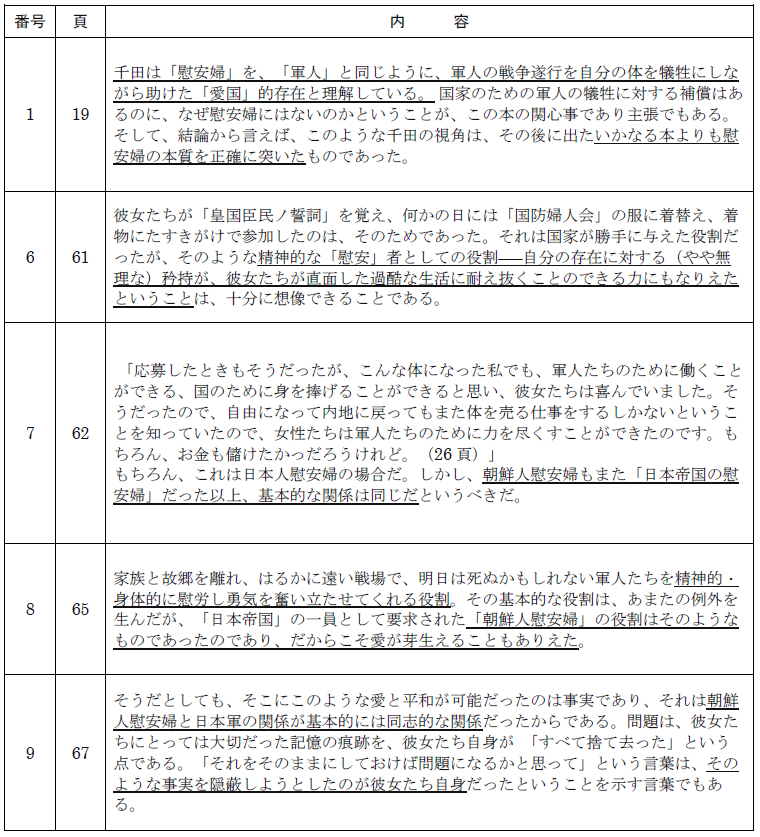

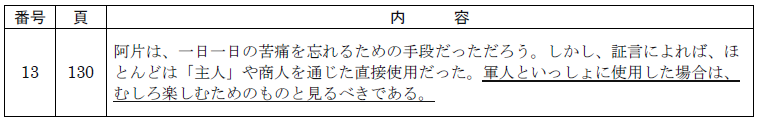

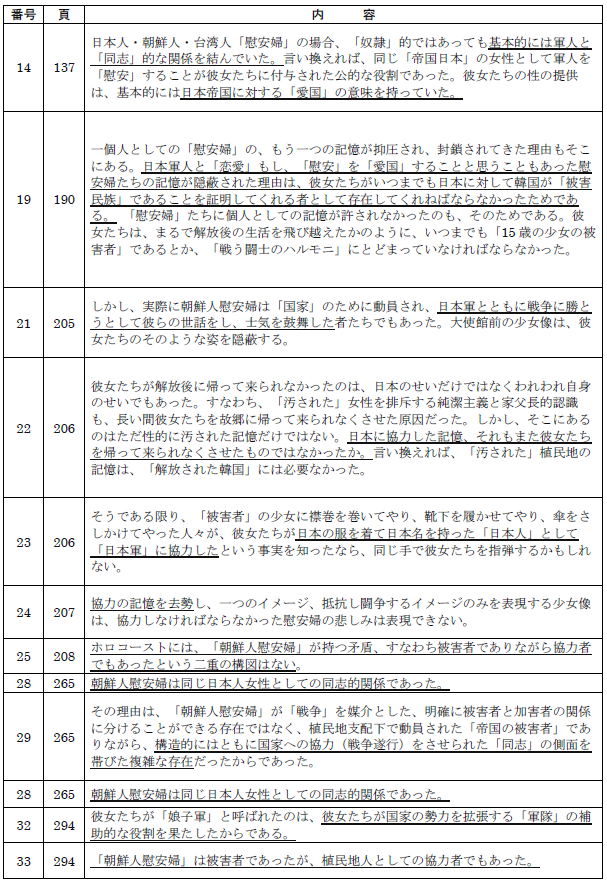

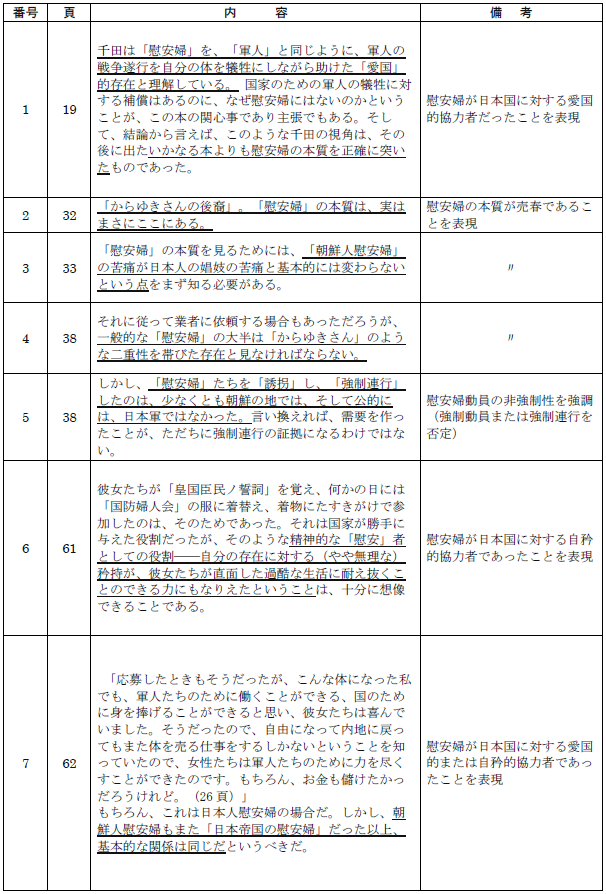

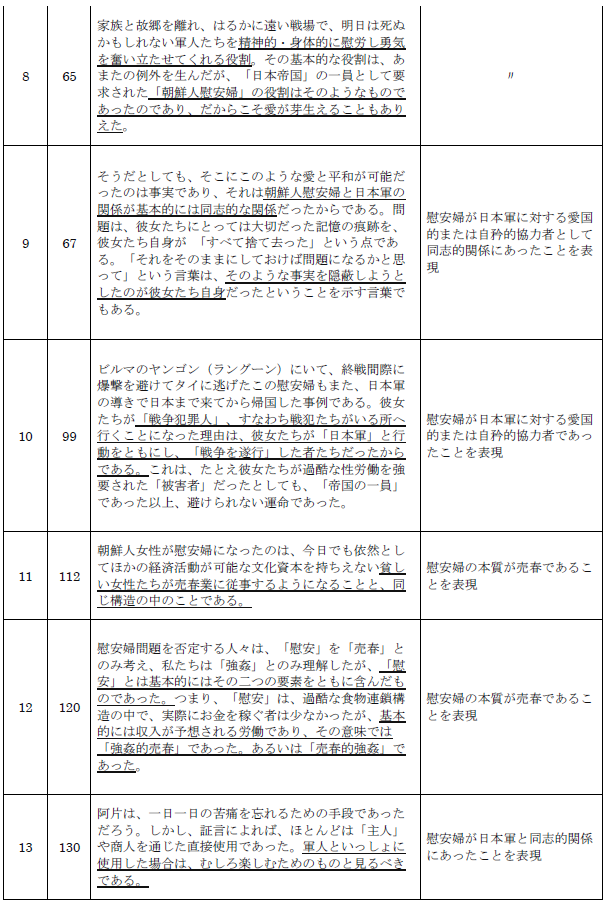

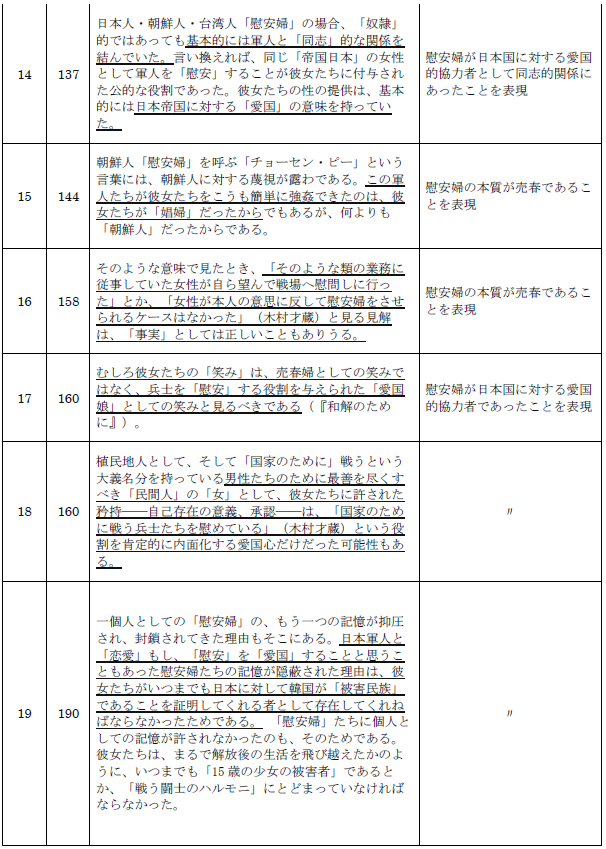

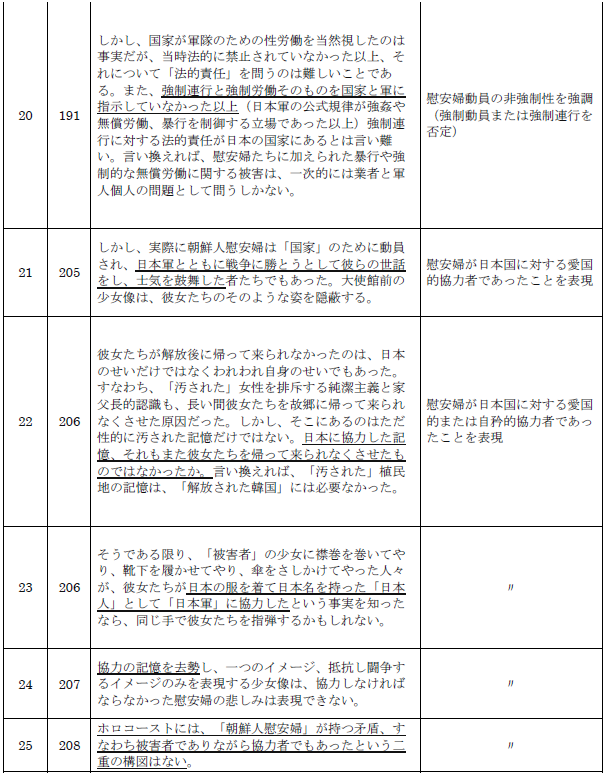

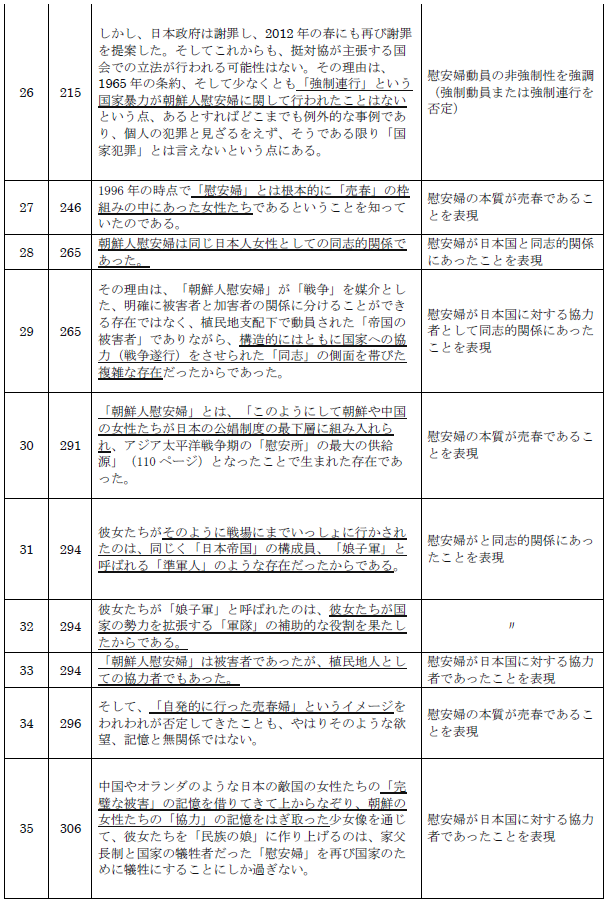

それにもかかわらず被告は、2013年8月12日、ソウル麻浦区西橋洞541-28にある「プリワイパリ(根と葉)」出版社から、「日本軍による朝鮮人慰安婦動員の非強制性を強調(日本軍の強制動員または強制連行を否定)し、朝鮮人慰安婦が基本的に売春の枠組みの中にある女性であるとか、自発的に行った売春婦であり、朝鮮人慰安婦が日本帝国の一員として日本国に対する愛国心または自矜心を持って日本人兵士たちを精神的・身体的に慰安する慰安婦として生活しながら、日本軍と同志的な関係にあったことを示し、「朝鮮人慰安婦の苦痛が日本人の娼妓の苦痛と基本的に変わらないという点をまず知る必要がある。」、「「慰安」は、過酷な食物連鎖構造の中で、実際にお金を稼ぐ者は少なかったが、基本的には収入が予想される労働であり、その意味では「強姦的売春」であった。または「売春的強姦」であった。」、「朝鮮人「慰安婦」を呼ぶ「チョーセン・ピー」という言葉には、朝鮮人に対する蔑視が露わである。この軍人たちが彼女たちをこうも簡単に強姦できたのは、彼女たちが「娼婦」だったからでもあるが、何よりも「朝鮮人」だったからである」、「1996年の時点で「慰安婦」とは根本的に「売春」の枠組みの中にあった女性たちであることを知っていたのである。」、「そして、「自発的に行った売春婦」というイメージをわれわれが否定してきたことも、やはりそのような欲望、記憶と無関係ではない。」、「日本人・朝鮮人・台湾人「慰安婦」の場合、「奴隷」的ではあっても基本的には軍人と「同志」的な関係を結んでいた。」、「それは朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が基本的には同志的な関係だったからである。」、「ホロコーストには、「朝鮮人慰安婦」が持つ矛盾、すなわち被害者でありながら協力者でもあったという二重の構図はない。」、「そのような精神的な「慰安」者としての役割――自分の存在に対する(やや無理な)矜持が、彼女たちが直面した過酷な生活に耐え抜くことのできる力にもなりえたということは、十分に想像できることである。」、「「朝鮮人慰安婦」は被害者であったが、植民地人としての協力者でもあった。」、「そして少なくとも「強制連行」という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはないという点。」、「「慰安婦」たちを「誘拐」し、「強制連行」したのは、少なくとも朝鮮の地では、そして公的には、日本軍ではなかった。」等、別紙犯罪一覧表に記載したように、虚偽の事実が摘示されている『帝国の慰安婦』という本(以下、「本件書籍」という)を出版し、その後、全国の書店等を通じて配布し、公然と被害者たちの名誉を毀損した。

判断

1.被告と弁護人らの主張

被告と弁護人らは次のように主張し、この事件の公訴事実を争っている。

○別紙犯罪一覧表に記載の各表現は、被告が自らの意見を表明したものに過ぎず、具体的な事実を摘示したものではなく、上の各表現は、検事が上の表の「備考」欄で主張しているような内容でもない。

○被告は、別紙犯罪一覧表に記載の各表現で、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の名称を使用したものであり、上の各表現は集団の構成員すべてを指摘している内容ではく、例外を認める一般的な平均判断に過ぎず、上の集団の構成員である告訴人らが被害者として特定されていたとはいえない。

○被告は、本件書籍において日本軍慰安婦の強制動員を認め、慰安所は強制売春の形態で、慰安婦が「性奴隷」であったことを認めており、日本国の責任を否定する否定論者たちを批判し、日本政府の責任を問おうとする意図で本件書籍を著述した。したがって、被告には名誉毀損の犯意がない。

○被告が本件書籍に叙述した内容は、さまざまな国際報告書と国内委員会の発刊資料等に叙述された内容と同一のもので、虚偽ではなく、被告は慰安婦問題の解決を望む気持ちから既存の国内慰安婦支援団体の運動と日本の否定論者たちを批判するために本件書籍を著述したもので、仮に被告が告訴人らの名誉を毀損する事実を摘示しているとしても、これは真実であり、公共の利益のためのものであるから、違法性が阻却される。

2.事実の摘示に当たるかどうか

カ.検事の主張

検事は、被告が別紙犯罪一覧表に記載の各表現のうち、①番号2~4、7、11~13、15、16、27、30、34に記載の各表現(以下、便宜上番号のみ記す)を通じ、「慰安婦は本質が売春だった」という事実、より具体的には「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、本人または両親の選択によって自発的に行ったので、その本質は売春だった」という事実を摘示しており(以下、「第一主張」という)、②番号1、6~10、13、14、17~19、21~25、28、29、31~33、35に記載の各表現を通じては、「朝鮮人日本軍慰安婦たちは日本国または日本軍の愛国的または自矜的協力者で、日本軍と同志的関係にあった」という事実を摘示しており(以下、「第二主張」という)、③番号5、16、20、26に記載の各表現を通じては、「日本国または日本軍による慰安婦強制動員または強制連行がなかった」という事実を摘示している(以下、「第三主張」という)と主張している。

ナ.被告と弁護人らの主張

これについて被告と弁護人らは、①被告が本件書籍で「売春」という単語を使用したのは、日本軍慰安所が「管理売春」の形態で運営されていたという点を説明するためであって、慰安婦たちが「自発的」な売春婦だったという意味で上の単語を使用したのではなく、②被告は朝鮮人日本軍慰安婦たちが植民地人として日本国によって協力と愛国を強要された「軍需品としての同志」だったと叙述したものであって、慰安婦たちが愛国心または自矜心を持って日本軍や日本国に協力したと叙述したのではなく、③被告は本件書籍で帝国主義、植民地支配、資本主義、家父長制等の社会構造的次元での強制性を意味する「構造的強制」という概念を通じて、直接的で物理的な強制連行のみを意味する「狭義の強制動員」と区別される「広義の強制動員」を主張しつつ、そのような広義の強制動員について日本が責任を負うと叙述しただけでなく、狭義の強制動員があったという事実も否定したことはなく、ただそのような狭義の強制動員が「公的に」日本軍によってなされたものではなかったと叙述しただけである、と主張している。

タ.関連法理

1)「事実の摘示」の概念

刑法第307条第2項の名誉毀損罪が成立するためには、問題となった表現が「事実の摘示」に該当しなければならない。ここで「事実の摘示」とは、価値判断や評価を内容とする意見表明に対置される概念で、時間的・空間的に具体的な過去または現在の事実関係に関する報告や陳述で、その表現内容が証拠によって証明可能なものをいう(最高裁2007年10月26日宣告2006ト5924判決等参照)。すなわち、「事実」とは、五感の働きで感知できる程度に現実化され、証拠により証明できる特定人の過去または現在の具体的事件または状態をいうものであり、「意見」は単純な事実と区別される価値判断で、事実関係や人に対して何らかの意識や見解を持ったり、評価したり、判断したり、態度を決定したりする等の、精神的活動の表現を意味する(最高裁2004年2月26日宣告99ト5190判決参照)。

また、摘示された事実は、これによって特定人の社会的価値や評価が侵害される可能性があるという程度にまで具体性を帯びていなければならない。特定人の社会的価値や評価を低下させるに十分な具体的事実の摘示があるというためには、必ずしもそのような具体的事実が直接的に明示されていることが要求されるわけではないが、少なくとも摘示された内容の中の特定の文句によって、そのような事実がただちに類推されうる程度になっていなければならない(最高裁2011年8月18日宣告2011ト6904判決等参照)。他人の社会的評価を侵害する可能性があるという程度にまで具体性がある事実を明示的に摘示した表現行為が名誉棄損になりうるのはもちろんであるが、意見ないし論評を表明する形式の表現行為だとしても、その全体的な趣旨に照らして、意見の根拠になる隠された基礎事実に対する主張が黙示的に含まれているうえに、その事実が他人の社会的評価を侵害しうるならば、名誉棄損に該当しうる(最高裁2015年9月10日宣告2013タ26432判決参照)。

2)事実の摘示に該当するかどうかを判断する方法

ある表現が事実を摘示しているものなのか、意見を表明しているものなのか、意見を表明していると同時に黙示的であれその前提になる事実を摘示しているものなのかを判断するためには、その表現の客観的内容と合わせて、一般読者が普通の注意深さでその文章に接することを前提として、使用された語彙の通常の意味と用法、証明可能性、問題となった言葉が使用された文脈、その表現が行われた社会的情況等、全体的情況を考慮して判断しなければならない(最高裁2011年9月2日宣告2010ト17237判決等参照)。

このように、論争になっている表現の客観的意味は、その言語的文脈およびその表現がなされた周辺の状況によって決定されるものであるため、たとえ表現内容の中の一部の趣旨がはっきりせず、誤解の余地があったり、ここに相手方に対する批判が加えられていたりしたとしても、その表現内容の中のほかの部分とともに全体的・客観的に把握することなく、趣旨のはっきりしない一部の内容だけを取り出して、名誉棄損的事実の摘示と断定してはならず(最高裁2008年5月8日宣告2006タ45275判決等参照)、さらに客観的な表現形式や内容等に照らして見るとき、これを事実の摘示ではなく、単純な意見表明と捉えることができるにもかかわらず、その文章が批判的な観点から作成された等の主観的な事情を考慮して、このような表現行為を名誉棄損に当たるものと断定することは許されない(最高裁2009年4月9日宣告2005タ65494判決参照)。したがって、ある表現が主体と行為を指摘していて、一見、意見または論評を表現すると同時にその前提になる事実を摘示したものと見える場合であっても、その表現の前後の文脈とその表現がなされた当時の状況を総合して見るとき、その表現が比喩的、想像的であり、多義的で、具体的内容、日時、場所、目的、方法等が特定されず、一般的に受け取られる核心的意味を捉えがたく、読者によって異なる見方をする余地がある等で、立場表明という要素が決定的であれば、その表現は事実の摘示と見ることはできず、意見の表明というべきである(最高裁2004年2月26日宣告99ト5190判決参照)。

ラ.第一主張に関する判断(順番2、3、4、7、11~13、15、16、27、30、34に記載の各表現)

1)検事が「摘示された事実」と主張する内容について

検事は、この部分の各表現が「慰安婦は本質が売春だった」という事実、より具体的には「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、本人または両親の選択によって自発的に行ったので、その本質は売春だった」という内容の事実を摘示したと主張している。しかし、いろいろな側面を持つ、ある対象の本質的要素が何であると見るかということは、必然的に主観的な評価が介入せざるをえない価値判断に属するものであり、その判断の当否を問うのならともかく、証拠によってその事実の存否を証明することはできない。これは、検事がより具体化された形で提示した陳述が、「…なので、その本質は…だった」となっており、推論の文章口調をとっていることを見ても明らかである。したがって、被告が「慰安婦は本質が売春だった」という内容の叙述をしたという検事の主張は、その主張自体が事実の摘示ではなく、意見の表明を問題としているに過ぎない。

ただ、もし検事の主張のように、この部分の各表現が、明示的または黙示的に「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という内容を摘示したものであれば、これは時間的・空間的に特定の事実関係に関するもので、証拠によってその事実の存否を証明することが可能なので、事実の摘示に当たると見る余地がある。以下では、この部分の各表現がはたして検事が主張する上の内容のような事実を摘示したものと見ることができるかどうかを判断する。

2)番号2~4、11、30に記載の各表現

本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見るとき、この部分の各表現は意見の表明に該当するに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を摘示していると見ることはできない。

〇この部分の各表現の客観的な内容は、慰安婦の「本質」が何であるかを説明したり(番号2、3)、一般的な慰安婦の大多数には「二重性」という属性があると述べたり(番号4)、朝鮮人女性が慰安婦になった構造的・制度的次元の原因と起源を説明したりしている(番号11、30)ものである。ある現象の本質や属性が何であるかを明らかにすることは、主観的な評価が必然的に介入せざるをえない価値判断に属し、ある歴史的現象について、その背景になっている社会構造や制度との因果関係を明らかにすることもまた、主観的な分析と評価に伴う推論の性格を持つ。

〇被告は「からゆきさんの後裔」、「「からゆきさん」のような二重性を帯びた存在」、「構造の中のこと」等の抽象的・比喩的表現を使用し、「基本的には変わらない」、「それに従って…場合もあっただろうが、…見なければならない」と述べ、通常、主観的な判断や推測を表すときに使う表現を使用している。このような語彙の通常の用法と意味、文章の全体的な流れと文句のつながり方に照らして見るとき、この部分の各表現を通じて、時間的・空間的に特定可能な具体的事実関係をただちに推論するのは難しい。

〇この部分の各表現の前後の文脈と、本件書籍の全体的内容、すなわち△「日本では近代初期から幼い少女たちを誘拐まがいの方法で連れて行き外国へ売り渡すことが多かったが、その女性たちは韓国、中国をはじめとした外国に作られた公娼へ売られて行き、このような女性たちを故郷の人々が「からゆきさん」と呼んだ」という趣旨の記述(27~28頁)、△人々はからゆきさんを軍人になぞらえ「娘子軍」と呼ぶこともあったが、これは「国家の欲望実現のために動員された者たちが、いつのまにか国家の勢力拡張に役立つ存在として、「国家のための」役割をする者たちと認められるようになって(もちろん動員のための国家のレトリックに過ぎない)生まれた言葉だった。後の慰安婦たちもまた「娘子軍」と呼ばれ、「慰安婦」たちはそのようにして国家と男性による被害者でありながら、国家による「愛国者」の役割を担わなければならなかった者たちでもあった」という叙述(31頁)、△番号2に記載の表現の直後に出てくる「国家間「移動」がより容易になった近代に、経済・政治的勢力を拡張するために他国へ渡った男性たち(軍隊もその一つである)を現地につなぎとめておくために動員された者たちが「からゆきさん」だったのである」という叙述、△番号3に記載の表現の直後に続く、「その中に差別が存在していたのは事実だが、慰安婦の不幸を作ったのは、民族の要因よりもまず、貧しさと男性優越主義的家父長制と国家主義であった。」という叙述、△番号11に記載の表現の直前に出てくる「何よりも、性労働の加害者は女性を「教育」から排除し、経済的自立の機会を与えず、父親や兄がモノのように売ることができた時代、女性の所有権を男性が持っていた時代の、家父長制的国家だった。」という叙述(112頁)、△番号30に記載の表現の前に登場する、「慰安婦は日本の戦時にだけ存在したものではない。それよりずっと前から存在し、今も存在する。今の基地村女性たちもまた現代の「慰安婦」であり、軍隊が存在する所なら「慰安婦」はどこにでも存在した。」という叙述(290頁)、△そのほか「貧しい女性たちの海外移動を助長したのは、家父長制と国家主義だけではなく、何よりもまず自国の勢力を海外へ広げようとした帝国主義だった。」という叙述(278頁)、△「「慰安婦問題」は国家の問題であるだけでなく、より本質的には資本の問題である。…慰安所は表面的には近代の戦争遂行のためだけのものに見えるが、その本質はそのような「帝国主義」と、人間を搾取し利潤をあげようとする資本主義にある。」という叙述(279頁)、△「家父長制と資本主義により支えられてきた近代国民国家体制は、国家勢力を拡張したり維持したりするために軍隊を組織し、故郷を離れ「お国のために」働く彼らを「慰安」すべき女性たちの組織を維持してきた。その意味では、日露戦争の時代の日本人慰安婦も、太平洋戦争の時代の朝鮮人慰安婦も、解放後の韓国に駐屯することになった米軍のための慰安婦も、基本的にはすべで同じく国家(安保または経済)のためという名目で動員された被害者である。」という叙述(287頁)等に照らして見るとき、この部分の各表現で、被告は、日本軍慰安婦被害発生の根本的な原因が国家主義、帝国主義、家父長制、資本主義等の社会構造的側面にあると捉える立場を前提として、日本で「からゆきさん」と呼ばれていた人々と朝鮮人日本軍慰安婦は、どちらも国家の勢力拡張の過程で、社会の最下層にある貧しい女性たちが国家によって動員されたという側面において同一の点があり、今日貧しい女性たちが売春業に従事するようになることと、過去朝鮮人女性たちが日本軍慰安婦になったことには、どちらもこのような社会構造的原因があるという趣旨の主張をしているものと見られるに過ぎず、朝鮮人日本軍慰安婦たちが自発的に慰安婦になったという趣旨の主張をしているものとは見がたい。

〇被告がこの部分の各表現を通じて主張した「朝鮮人女性たちが日本軍慰安婦になったのは、国家主義、帝国主義、家父長制、資本主義等の社会構造が原因になった」という陳述は、時間的・空間的に特定される事実関係に関連するものでないだけでなく、こうした分析と評価は、その当否を問い、賛否の見解を提起することはできても、証拠によってその事実の存否を証明することはできない。

3)番号7に記載の表現

本件弁論と記録によって認められる次のような事情、すなわち、〇この部分の表現は、朝鮮人慰安婦は当時、日本人慰安婦たちが軍人たちのために働くという気持ちで慰安所で働いていたというある日本人業者の証言を引用した後、その証言に付け加えた陳述である点、〇この部分の表現は、被告が「軍人たちが戦争を遂行する間、それに必要ないくつかの補助作業をさせるために動員されたのが慰安婦であった。その意味でも、戦場で強姦の対象になった「敵の女」と慰安婦は、軍との関係において根本的に異なる存在であった。」(57頁)、「「朝鮮人慰安婦」は、そのように中国やインドネシアのような占領地/戦闘地の女性たちと区別される存在であった。植民地になった朝鮮と台湾の慰安婦たちは、どこまでも「準日本人」として帝国の一員であり(もちろん実際には決して「日本人」たりえない差別があった)、軍人たちの戦争遂行を助ける関係であった。それが「朝鮮人慰安婦」の基本的役割であった。」(60頁)、「慰安婦たちは当時「日本人」として動員された。…「朝鮮人慰安婦」とは、そのように日本の帝国拡張戦争を遂行するために動員された存在でもあった。」(80頁)と叙述して、朝鮮人慰安婦は占領地または敵国の女性とは違う植民地人であり、日本帝国の一員として扱われていたために、日本軍との関係において占領地や敵国の女性と異なっていたことを強調する脈絡において登場する点、〇この部分の表現の直後に続く、「そうでなければ、敗戦前後に慰安婦たちが負傷兵を看護したり、洗濯や裁縫をしたりした背景を理解することはできない。」という叙述を見れば、被告がこの部分の表現で述べている「基本的な関係」とは、慰安婦が日本軍を助ける行為をすることもあったという現象を説明するためのものであることがわかる点、等に照らして見るとき、この部分の表現は「朝鮮人慰安婦も日本帝国の慰安婦であったので、軍人たちとの関係においては、上の証言に出てきた日本人慰安婦と基本的に同じである」という内容であり、下のマ1)項で見る通り、「慰安婦は日本帝国の一員として動員され、戦場で軍人たちを精神的・身体的に慰安する役割を果たすことを要求され、その意味で日本軍とは同志的関係と評価されうる」という意見を表明しているものと見ることができるに過ぎず、「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を暗示している内容とは見がたい。

本件弁論と記録によって認められる次のような事情、すなわち、〇この部分の表現は、朝鮮人慰安婦は当時、日本人慰安婦たちが軍人たちのために働くという気持ちで慰安所で働いていたというある日本人業者の証言を引用した後、その証言に付け加えた陳述である点、〇この部分の表現は、被告が「軍人たちが戦争を遂行する間、それに必要ないくつかの補助作業をさせるために動員されたのが慰安婦であった。その意味でも、戦場で強姦の対象になった「敵の女」と慰安婦は、軍との関係において根本的に異なる存在であった。」(57頁)、「「朝鮮人慰安婦」は、そのように中国やインドネシアのような占領地/戦闘地の女性たちと区別される存在であった。植民地になった朝鮮と台湾の慰安婦たちは、どこまでも「準日本人」として帝国の一員であり(もちろん実際には決して「日本人」たりえない差別があった)、軍人たちの戦争遂行を助ける関係であった。それが「朝鮮人慰安婦」の基本的役割であった。」(60頁)、「慰安婦たちは当時「日本人」として動員された。…「朝鮮人慰安婦」とは、そのように日本の帝国拡張戦争を遂行するために動員された存在でもあった。」(80頁)と叙述して、朝鮮人慰安婦は占領地または敵国の女性とは違う植民地人であり、日本帝国の一員として扱われていたために、日本軍との関係において占領地や敵国の女性と異なっていたことを強調する脈絡において登場する点、〇この部分の表現の直後に続く、「そうでなければ、敗戦前後に慰安婦たちが負傷兵を看護したり、洗濯や裁縫をしたりした背景を理解することはできない。」という叙述を見れば、被告がこの部分の表現で述べている「基本的な関係」とは、慰安婦が日本軍を助ける行為をすることもあったという現象を説明するためのものであることがわかる点、等に照らして見るとき、この部分の表現は「朝鮮人慰安婦も日本帝国の慰安婦であったので、軍人たちとの関係においては、上の証言に出てきた日本人慰安婦と基本的に同じである」という内容であり、下のマ1)項で見る通り、「慰安婦は日本帝国の一員として動員され、戦場で軍人たちを精神的・身体的に慰安する役割を果たすことを要求され、その意味で日本軍とは同志的関係と評価されうる」という意見を表明しているものと見ることができるに過ぎず、「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を暗示している内容とは見がたい。

4)番号12に記載の表現

本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、すべき仕事の内容が何であるかを知りながら、自発的に慰安婦になった」という事実を摘示しているものと見ることはできない。

〇この部分の表現の客観的な内容は、「日本軍慰安婦には売春の要素と強姦の要素がともに存在している」というものである。このように、ある歴史的対象について、ある要素ないし属性が存在していると表明することは、主観的な評価が必然的に介入せざるをえない、価値判断に属する。

〇被告はこの部分の表現で、「基本的には」、「要素を含んだもの」、「強姦的売春」、「売春的強姦」、「その意味では」等、抽象的な語彙と比喩的表現を使用しており、その意味を一義的に確定しにくく、一般的に受けとれる核心的意味を捉えるのも難しい。

〇被告は、 △この部分の表現の前の部分(81~86頁)で日本軍が直接的・間接的に慰安所を管理していたが、これを直接運営したのは民間人業者たちまたは抱え主たちであり、これらの抱え主たちが慰安婦たちに性労働を強要していたと記述しつつ、性労働の対価については、「舎監は女性たちの借金の程度によって彼女たちの稼ぎの中から50~60パーセントの上前をはねた。」という米軍報告書の内容と、「お金を払えば主人たちがみな持っていくのよ」、「報酬はもらえず」という慰安婦たちの証言を直接引用しつつ、「慰安婦たちの中にはお金を稼いだ者もいるが、ほとんどはお金をもらえなかったそうだ。」と叙述し、「抱え主たちは幼い少女に無理やり性労働をさせ、労働の対価を搾取」したと書いている。△また、110頁では「日本軍による性暴力は、一回限りの強姦、拉致性(連続的)の性暴力、管理売春の三種類が存在した。「慰安婦」たちの場合、この三つの状況が少しずつ重なる場合もあるが、朝鮮人慰安婦のほとんどは、先に見た通り、三番目の場合が中心であった。」と叙述しているもので、それと同じく朝鮮人慰安婦の場合、ほとんどは「管理売春」に当たると主張しつつも、それもまた「日本軍による性暴力」に当たるという点を明示している。△そしてこの部分の表現より後の246頁では、国連人権委員会のいわゆる「クマラスワミ報告書」を引用しつつ、「そのようなクマラスワミでさえ「慰安婦」の状況を「強要された売春」と認識している。慰安婦たちを三種類――自発的な売春業、食堂や洗濯婦として行ったが「慰安」をさせられた場合、強制連行――に分類する等、「慰安婦」の姿が一つではなかったということも知っていた。1996年の時点で、「慰安婦」とは根本的に「売春」の枠組みの中にあった女性たちであるということを知っていたのだ。」と叙述している。

〇上のような複数の叙述内容を見れば、被告は慰安所の状況を、軍の管理下で抱え主たちが慰安婦たちに無理やり性労働をさせ、その対価は抱え主たちが搾取する「強要された売春」と認識しつつ、その形態(「枠組み」)が売春、すなわち性売買業だったことを指摘しているものと理解され、この部分の表現にも、このような前後の叙述とつながる「実際にお金を稼いだ者は少なかったが、基本的に収入が予想される労働であり、その意味では」という言い方が登場する点を考慮すれば、この部分の表現において被告が「売春の要素がある」と述べたことは、検事が主張するように、慰安婦が自発的に性売買に従事したことを意味するものというよりは、被告が主張するように、日本軍慰安所は管理売春の形態で運営されていたことを意味するものと見る余地が大きい。

5)番号13、15、27に記載の各表現

カ)関連法理

意見を表明しつつ、その意見のもとになる事実まで別途明らかにしている場合、それとともに摘示された基礎事実そのものによって名誉棄損が成立しうることは別の議論として(最高裁2009年4月9日宣告2005タ65494判決等参照)、そのような基礎事実を根拠にして表明した意見部分は、いわゆる「純粋意見」であって、事実の摘示に当たると見ることはできず、名誉棄損は成立しえない(最高裁2001年1月19日宣告2000タ10208判決、最高裁2007月10月26日宣告2006ト5924判決等参照)。

ナ)具体的判断

番号13に記載の表現の場合、〇その前の部分で「慰安所で阿片の注射を打たれた慰安婦もおり、慰安所の運営者である「主人」が慰安婦に阿片注射を打ってやることもあった」という内容の証言、「私も一回打ってみたけれど、世の中が私のものになるの、こんなに気持ちいいなんて。…軍人たちがこっそり打ってくれたんだけど、いっしょに阿片を打って、アレをすればすごくいいんだって言いながら、女にも打ってやり、自分たちにも打って、そんなふうにしたのよ」という証言等、実際の慰安婦たちの証言をそのまま直接引用し後に登場する点、〇被告はこの部分の表現で、「証言によれば…であった。」、「…のものと見るべきである。」等、通常、推論と評価を意味する語彙と文句を使用している点、等に照らして見るとき、この部分の表現は、上のような内容の証言に表れた現象を根拠として、被告が「ほとんどの場合、慰安婦たちに阿片を直接無理やり注射したのは主人や商人たちであって、日本軍人ではなく、慰安婦が軍人といっしょに阿片を使用した場合は楽しむために使用したものだ」と、そのような現象に対する自分なりの分析と評価を提示しているもので、たとえそのような分析と評価に誤謬があるとしても、どこまでも意見を表明しつつ、その意見のもとになる事実まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たるに過ぎず、事実の摘示と見ることはできない。

また、番号15に記載の表現は、被告が、作家田村泰次郎が書いた「蝗(いなご)」という小説を紹介しつつ、その小説の中の朝鮮人慰安婦たちが日本軍によって列車で移送される途中、日本軍人たちが彼女たちを「チョーセン・ピー」と呼び、無理やり引きずり下ろして強姦する場面を描写した部分をそのまま引用した後に登場するもので、「チョーセン・ピーという言葉には…露わである。」、「この軍人たちが…強姦できたのは…だったからである。」として、その小説の中で使用された用語や登場人物たちを直接指し示しつつ、通常の用法上、主観的な推論と判断を表す語彙と文句を使用したものであり、この部分の表現は、被告が当該小説の中の場面に描写された日本軍人が、その描写されたものと同じ行為をするようになった理由について、自分なりの意見を提示している内容である。したがって、この部分の表現もまた、意見を表明しつつその意見のもとになる基礎資料まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たるに過ぎず、事実の摘示と見ることはできない。

番号27に記載の表現の場合も、先にラ4)項で見た通り、〇その直前の部分で1996年に出た国連人権委員会のいわゆる「クマラスワミ報告書」でも、日本軍慰安婦の状況を「強要された売春」と叙述しており、日本軍慰安婦の類型を単一のものとして捉えておらず、自発的な売春業、食堂や洗濯婦として行ったのに慰安婦になった場合、強制的に連行された場合の三つに分類したと述べ、クマラスワミ報告書の内容を紹介した後に登場する点、〇「根本的に」、「売春の枠組み」等抽象的で比喩的な語彙を使用した点、等に照らして見るとき、被告がクマラスワミ報告書の特定内容を根拠にして、それに関する自らの評価と分析を提示しているもので、意見を表明しつつその意見のもとになる事実まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たる。したがって、被告がここで開陳した意見そのものが妥当であるかどうかは別問題として、被告がこの部分の表現を通じて事実を摘示したものと見ることはできない。

6)番号16、34に記載の各表現

番号16に記載の表現は、「日本人の否定の心理と植民地認識」という表題の章で、被告が日本軍慰安婦問題を否定する日本の否定論者たちの見方に対する批判的な意見を開陳している文脈の中に登場する。上の表現で被告は、「そのような類の業務に従事していた女性が自ら望んで戦場へ慰問しに行った。」、「女性が本人の意思に反して慰安婦をさせられるケースはなかった」という、日本の否定論者木村才蔵の見解を直接引用した後、このような見解が「「事実」としては正しいこともありうる。」と述べ、その文章構造や語彙の通常の用法上、ほかの人の見解を別途明らかにした後、これについての自身の評価を叙述している意見表明の形式をとっている。そして番号34に記載の表現もまた、「イメージを否定してきたこと」、「欲望、記憶と無関係ではない。」という比喩的・抽象的な表現を使用しており、その文言自体からは、時間的・空間的に特定される具体的は事実関係を陳述しているのはどうか、はっきりしない。

しかし、被告は番号16に記載の表現の直前の段落で、「慰安婦の強制連行は、戦場で、朝鮮人女性ではなく敵国女性たちを対象にしてなされたものと見られる」という内容の叙述をしているが、これは証拠によってその存否の証明が可能な事実関係に該当する陳述であり、被告が引用した木村才蔵の主張の内容も「日本軍慰安婦は自らの意思にしたがって慰安婦になった、本人の意思に反して日本軍慰婦になった人はいない」というもので、証拠によってその存否の証明が可能な事実関係に当たる。また、被告もやはり「「事実」としては正しいこともありうる。」と述べ、このような木村才蔵の見解を事実関係の側面からは認めることができることを明示的に明らかにしており、直後に続く文章でも「明らかに彼女たちの中には、貧しさの中で「白いご飯」を夢見たり、女が勉強することを極端に嫌悪していた家父長社会から逃れ、一個の独立した主体たろうとしたりする者たちも多かった。」と述べて、時間的・空間的に特定可能な事実関係に関する陳述を付け加えている。このような点を総合的に考慮すれば、この部分の表現は、たとえ意見表明の形式をとっているとしても、そのような意見の前提になる具体的事実として「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を暗示していると見なければならない。それゆえ、この部分の表現は事実の摘示に該当する。

また、番号34に記載の表現は、被告が、これまで解放後の韓国社会では韓国民族を「完璧な被害者」としてのみ見ようとしており、日本の植民地支配に対する抵抗と闘争の記憶のみを持とうとしていたと主張しつつ、そのような態度を批判する脈絡(294~298頁)に登場するもので、被告はこの部分の表現の前の部分で、「「朝鮮人慰安婦」を、「日本軍」が直接「強制的に連れて行った」存在で、彼女たちを「監禁」したのも日本軍で、すべての軍人は暴悪で、すべての慰安婦は「純真な幼い少女」としてのみ見なすということは、そうした姿に見えないもう一つの慰安婦(いわゆる「売春婦」を含む)たちを排除することでもある。それはわれわれの、被害者像を薄めたくないという、被害者としての欲望がなせるわざであるが、表面的な姿が「完璧な被害者」として見えないからといって、彼女たちもまた被害者であり、犠牲者であった。」(295頁)と述べ、いわゆる「売春婦」を含む別の慰安婦たちの存在を認めるべきだという趣旨で叙述している。このような前後の文脈と合わせ、先に見た番号16に記載の表現の内容まで総合的に考慮すれば、この部分の表現は結局、「われわれは、韓国民族を被害者としてのみ見ようとする欲望と、日本の植民地支配に対する抵抗と闘争の記憶のゆえに、日本軍慰安婦の中には自発的に慰安婦になった人もいるにもかかわらず、「自発的な売春婦」というイメージを否定してきた。」という内容と見られ、したがって被告は、この部分の表現を通じても、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を、その表現の前提として暗示していると見なければならない。それゆえ、この部分の表現も事実の摘示に該当する。

ただ、その摘示された事実の具体的な内容に関して見ると、〇被告は番号16に記載の表現で、「正しいこともありうる。」と述べ、留保的な表現を使用している一方、その直後の文章で「彼女たちの中には…者たちも多かった。」と述べて、日本軍慰安婦の中の一部に関する陳述であることを明確にしている点、〇番号34に記載の表現の場合にも、上で見た「そのような姿に見えない別の慰安婦(いわゆる「売春婦」を含む)たち」という叙述に見られるように、その脈絡上、いろいろな姿の慰安婦の中の一部を指すものであることがわかる点、〇さらに被告は、本件書籍全体に渡って「日本軍慰安婦たちは多様な姿で存在し、ある一つの姿だけで全体を説明することはできない」という趣旨の叙述を繰り返し〔たとえば、「「慰安婦」は実際決して一つで説明しうる存在ではない。それにもかかわらずこれまでわれわれは「慰安婦」に関して一つのイメージだけを思い浮かべてきた。」(6頁)、「「慰安婦」たちが慰安婦になるまでの情況は、このように一つではなかった。」(54頁)、「「慰安婦」の状況――「慰安所」に行くまでの状況と慰安所での状況が一つではなかったように、「日本軍」もまた一つではなかった。」(70頁)等〕述べている点、等を総合的に考慮すれば、この部分の各表現が、「すべての朝鮮人慰安婦たちが自発的に慰安婦になった」という事実を、黙示的にであれ摘示していると見ることはできず、ただ「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実、すなわち「朝鮮人日本軍慰安婦の中の一部は、自発的な意思にしたがって慰安婦になった」という事実を摘示しているものと認めることができるに過ぎない。

マ.第二主張に関する判断(番号1、6~10、13、14、17~19、21~25、28、29、31~33、35に記載の各表現)

1)番号1、6~10に記載の各表現

本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にであれ、「朝鮮人日本軍慰安婦たちが、実際に日本軍と同志意識を持って、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示していると見ることはできない。

〇番号1に記載の表現は、千田夏光が書いた『声なき女性8万人の告発、従軍慰安婦』という本に表れている認識と主張を紹介した後、そのような千田夏光の見方について「慰安婦の本質を正確に突いたもの」と叙述している内容で、その表現の文言口調上、千田夏光の本に関する被告の主観的な論評に当たる。被告はこの部分の表現で千田夏光の見方を受け入れ、肯定的に評価しているので、結果的に自身の紹介した千田夏光の見方と同じ内容の表現、すなわち「慰安婦の本質は、軍人と同じように戦争遂行を自らの体を犠牲にして助けた「愛国」した存在だ。」という表現をとったものと見ることができ、上のような表現もまた時間的・空間的に特定できる事実関係に関する陳述ではないだけでなく、さまざまな側面を持ったある対象の本質的要素を何と見るかということは、典型的に主観的な価値判断の領域に属するもので、証拠によってその存否を証明することは不可能である。

〇番号6から10までに記載の各表現は、慰安婦の生活をしている間に看護員の役割をしたこともあり、着物を着て演芸会をし、軍事訓練を受けることもあったという証言、軍人たちと故郷の話をしたこともあったという証言、日本人慰安婦たちが「私も国のために身を捧げることができる」と思ったという日本人業者の証言、軍人たちを労ってやったこともあり、軍人たちから「愛している」、「結婚しよう」と言われたこともあるという慰安婦の証言、戦争が終わった後日本に来て、戦争犯罪人を収容する所に行くことになったという慰安婦の証言、等を直接引用した後に登場するもので、使用された語彙の通常の用法と意味その文章口調上、そのような証言に表れた現象をもとにして、それと同じ現象が発生しえた原因についての、自分なりの分析や推測を提示している内容である。これは被告が意見を表明しつつ、その意見のもとになる事実まで別途明らかにしている、いわゆる「純粋意見」に当たり、被告が根拠として摘示した基礎事実の存否、そこから被告が主張している意見を導き出すことが妥当かどうかは別問題として、上のラ5)項で見たのと同じ理由で、この部分の各表現を事実の摘示と見ることはできない。

〇先に見た通り、被告は本件書籍において、日本軍慰安婦被害発生の根本的原因は国家主義と帝国主義、家父長制と資本主義等の社会構造的側面にあるという基本的立場をとりながら、当時朝鮮は日本の植民地であったために、植民地人として日本帝国主義の一員となり日本の戦争遂行のための役割を担った朝鮮人慰安婦たちは、日本軍と戦争をした敵国の女性たちと、日本軍に対する関係において違いがあったという点を強調している。とはいえ、被告はこのような朝鮮人慰安婦の戦争遂行のための役割担当について、「それは国家が勝手に与えた役割」(番号6)、「「日本帝国」の一員として要求された「朝鮮人慰安婦」の役割」(番号8)、「彼女たちに与えられた公的な役割」(137頁)と表現している一方、朝鮮人慰安婦については、「日本の帝国拡張戦争を遂行するために動員され存在」(80頁)、「過酷な性労働を強要された「被害者」」(番号10)、「日本の「植民地」になった「半島」出身「日本」女性――「帝国治下の国民」の資格で軍人に対する性の提供を要求された存在」(111頁)と規定し、そのような戦争遂行の役割は日本帝国によって一方的に与えられたという趣旨で叙述している。また、慰安婦たちの「矜持」や「愛国」に関しても、「自己存在に対する(多少無理な)矜持」(番号6)というように、留保的・制限的表現を使用したり、慰安婦が「自身を売るために積極的に」行動した場合があったとしても、「その積極性は、投げやりと諦め、またはただ生きるために自らに与えたトリック(ごまかし)だったということもありうる。」(160頁)と叙述したり、「目の前に与えられた「嘘の愛国」と「慰安」に没頭することは、彼女たちにとっては一つの選択でもありえたという事実を無視することはできない。」(62頁)、彼女たちの性の提供は、基本的には日本帝国に対する「愛国」の意味を帯びていた。もちろんそれは、男性と国家の女性搾取を隠蔽するレトリックに過ぎなかったが、…」(137頁)と叙述し、「自らに与えたトリック(ごまかし)」、「嘘の愛国」、「搾取を隠蔽するレトリック」等と表現している。このような本件書籍の全体的な内容を考慮すれば、この部分の各表現は、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時の植民地支配下において日本帝国の一員として扱われ、日本の帝国主義戦争遂行のために国家によって動員された存在で、そのような意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係と評価されうる」と、被告が自分なりに社会構造的次元の分析と評価を提示したり、「慰安婦たちは過酷な状況を耐え抜くために自らに与えられた、軍人たちに対する精神的慰安者としての役割について、矜持や愛国心を持っていたこともありうる」と、主観的な推測を提示したりしている内容に見えるに過ぎず、朝鮮人日本軍慰安婦たちが、実際に日本国に対して、自矜心と愛国心を持って、日本軍に協力したという事実を、明示的または黙示的に摘示したとは認めがたい。

2)番号13に記載の表現

上のラ5)項で見た通り、この部分の表現は慰安授たちの証言を直接引用した後、それについて論評を記述したもので、意見を表明しつつその意見のもとになる事実まで別途明らかにしている「純粋意見」に当たるに過ぎず、具体的な事実を摘示していると見ることはできない。

3)番号14、19、21ないし25、28、29、31、32、33、35に記載の各表現

本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は、上のマ1)項で見たものと同じく、慰安婦たちの複数の証言をもとにして、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時の植民地支配下において日本帝国の一員として扱われ、日本の帝国主義戦争遂行のために国家によって動員された存在であり、その意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係と評価されうる」という、被告の自分なりの分析と評価を提示したものの延長線で、同一の分析と評価を繰り返し叙述したもので、意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持って、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示しているものと見ることはできない。

本件の弁論と記録によって認められる次のような事情に照らして見たとき、この部分の各表現は、上のマ1)項で見たものと同じく、慰安婦たちの複数の証言をもとにして、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時の植民地支配下において日本帝国の一員として扱われ、日本の帝国主義戦争遂行のために国家によって動員された存在であり、その意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係と評価されうる」という、被告の自分なりの分析と評価を提示したものの延長線で、同一の分析と評価を繰り返し叙述したもので、意見の表明に当たるに過ぎず、明示的にはもちろんのこと黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持って、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示しているものと見ることはできない。

〇この部分の各表現は「基本的には」、「同志的な関係」、「意味を帯びていた。」、「構造的には」、「「同志」の側面を帯びた複雑な存在」、「「準軍人」のような存在」、「被害者でありながら協力者という二重の構図」、「植民地人としての協力者」のように、時間的・空間的に特定される事実関係をたやすく推論しにくい抽象的・比喩的語彙を使用し、通常、ある対象に対する価値判断と評価を表すときに使用する文章口調をとっている。

〇上のマ1)項で見たものと同じく、被告は本件書籍において帝国主義と国家主義等の社会構造的側面が日本軍慰安婦被害の根本原因になったという基本的立場を前提にして、植民地人だった朝鮮人女性は敵国の女性と異なり、日本軍人と同じように日本帝国の戦争遂行のために動員され、戦争遂行のための役割を担ったと分析している。しかし、先に見た通り、本件書籍で被告は、国家により慰安婦たちにこのような役割が一方的に与えられたものと叙述しており、「愛国心」や「自矜心」もまた本物ではないという趣旨で叙述している。このような趣旨は、この部分の各表現の文言とその前後の文脈、特に、△番号14に記載の表現にすぐに続けて、「もちろんそれは、男性と国家の女性搾取を隠蔽するレトリックに過ぎなかったが、「日本」軍人だけを慰安婦の加害者と特殊化することは、そのような部分を見えなくさせる。」(137頁)という叙述が出てくる点、△番号21、22、23に記載の各表現の後には、「「朝鮮人慰安婦」とは、朝鮮人日本軍と同じように、抵抗したが屈服し協力した植民地の悲しみと屈辱を一身に経験した存在である。「日本」が主体になった戦争に「引っ張られて」行っただけでなく、軍が行くあらゆる所に「引っ張り」回されなければならなかった「奴隷」であることは明らかだが、同時に性を提供し、看護し、戦場に出る兵士に向かって「生きて帰って」と言った、同志でもあった。…言い換えれば、朝鮮人日本軍と同じように「植民地の矛盾」を最も凄絶に生き抜いた存在であった。」(207頁)と述べ、朝鮮人慰安婦たちが植民地支配に抵抗したが屈服し協力せざるをえなかったという趣旨で叙述し、同じような趣旨で、番号24に記載の表現でも、「協力しなければならなかった「慰安婦」の悲しみ」に言及している点、△番号28、29に記載の各表現は、慰安婦たちはその出身国によってそれぞれ直面した状況が違い、特に朝鮮人女性は植民地人だったという点で、戦争の相手である敵国女性や占領地の女性と異なると主張している部分(264~265頁)に登場する点、△番号33に記載の表現の直後に続けて、「それは彼女たちが望もうが望むまいが、朝鮮が植民地になった瞬間から取り払うことのできなくなった矛盾であった。」という叙述が出てくる点、等を通じても表れている。

4)番号17、18に記載の各表現

この部分の各表現は、〇「日本軍慰安婦たちが兵士たちに近づいて積極的な姿を見せ、明るく楽しげな姿を見せることもあった」という皮相的観察を根拠に、日本軍慰安婦が性奴隷だったことを否定する日本の否定論者の見解を紹介した後、被告がこれについて反駁する文脈の中で登場する点、○被告が「見るべきだ」、「に過ぎなかった可能性もある」と述べ、通常の意味と用法上、主観的な価値判断と評価や推測を表す語彙を使用している点、〇先に見たような、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈、特にこの部分の各表現のすぐ前に登場する、「抱え主たちの徹底した監視の中で、自らの意思では引き返す道がないということを知った慰安婦たちが(もちろんその中には契約期間の満了によって帰った者たちもいる)、時間が経過し、最初に着いたときの当惑と悲しみと怒りが消え、「自身を売るために積極的に」行動するようになったとしても、おかしなことではない。その積極性は、投げやりと諦め、またはただ生き抜くために自らに与えられたトリック(ごまかし)だった可能性がある。」という叙述内容等を総合的に考慮すれば、この部分の各表現は、前に出てくる番号6に記載の表現で、慰安婦の証言をもとにして、「慰安婦たちは過酷な状況を耐え抜くために自らに与えられた軍人たちに対する精神的慰安者としての役割について、矜持や愛国心を持つこともありうる」と主観的な推測を提示したことの延長線で、それと同一の推測ないし評価を繰り返して叙述したものと見るべきである。したがって、この部分の各表現は、意見の表明に当たり、黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持ち、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示していると見ることはできない。

この部分の各表現は、〇「日本軍慰安婦たちが兵士たちに近づいて積極的な姿を見せ、明るく楽しげな姿を見せることもあった」という皮相的観察を根拠に、日本軍慰安婦が性奴隷だったことを否定する日本の否定論者の見解を紹介した後、被告がこれについて反駁する文脈の中で登場する点、○被告が「見るべきだ」、「に過ぎなかった可能性もある」と述べ、通常の意味と用法上、主観的な価値判断と評価や推測を表す語彙を使用している点、〇先に見たような、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈、特にこの部分の各表現のすぐ前に登場する、「抱え主たちの徹底した監視の中で、自らの意思では引き返す道がないということを知った慰安婦たちが(もちろんその中には契約期間の満了によって帰った者たちもいる)、時間が経過し、最初に着いたときの当惑と悲しみと怒りが消え、「自身を売るために積極的に」行動するようになったとしても、おかしなことではない。その積極性は、投げやりと諦め、またはただ生き抜くために自らに与えられたトリック(ごまかし)だった可能性がある。」という叙述内容等を総合的に考慮すれば、この部分の各表現は、前に出てくる番号6に記載の表現で、慰安婦の証言をもとにして、「慰安婦たちは過酷な状況を耐え抜くために自らに与えられた軍人たちに対する精神的慰安者としての役割について、矜持や愛国心を持つこともありうる」と主観的な推測を提示したことの延長線で、それと同一の推測ないし評価を繰り返して叙述したものと見るべきである。したがって、この部分の各表現は、意見の表明に当たり、黙示的にも「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、実際に日本軍と同志意識を持ち、日本国または日本軍に、愛国的または自矜的に協力した」という事実を摘示していると見ることはできない。

バ.第三主張に関する判断(番号5、16、20、26記載の各表現)

1)番号5、20、26に記載の各表現

この部分の各表現は、使用されている語彙の通常の意味と用法、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈を総合的に見るとき、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」という内容を明示している。このような内容は、時間的・空間的に特定される事実関係で、証拠によってその存否の証明が可能である。したがって、この部分の表現は、事実の摘示に当たる。

この部分の各表現は、使用されている語彙の通常の意味と用法、本件書籍の全体的な内容と前後の文脈を総合的に見るとき、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」という内容を明示している。このような内容は、時間的・空間的に特定される事実関係で、証拠によってその存否の証明が可能である。したがって、この部分の表現は、事実の摘示に当たる。

ただ、その摘示された事実の具体的な内容に関して見ると、〇「公的には」(番号5)、「公式規律」(番号20)、「あるとすればどこまでも例外的な事例であり、個人の犯罪と見ざるをえず、そうである限り「国家犯罪」とは言えない。」(番号26)という表現を使用した点、〇番号5に記載の表現のすぐ前の文章に「もちろん軍人や憲兵により連れて行かれた事例もないわけではなかったと見られ、個別的に強姦された事例も少なくなかった。」という叙述が登場する点、〇そのほかに、本件書籍のほかの部分でも、「強制連行があったとすれば、国家政策によるものではなく、国家政策のように見せかけて連れて行った、一般人が行なった行為と見るべきである。」(48~49頁)、「軍が物理的に行使した「強制連行」を文字通り「強制」「連行」と考えれば、その意味での「強制連行」が朝鮮人を対象に行われた事例は多くないように見える。…植民地で無差別的「強制連行」はなかったものと見られるが、それはどこまでもそのような行為を「有法化しても問題にならない、非日常的空間ではなかったために過ぎない。」(152頁)等、軍人による物理的強制連行があったという事実は一部認めながらも、法令や指示等国家政策によってなされたことはなかったという内容の叙述がある点を考慮すれば、被告がこの部分の各表現を通じて、日本軍が朝鮮人日本軍慰安婦を強制的に連行した事実が「まったく」ないという事実を摘示したものと見ることは難しく、上で見た通り、日本国または日本軍が「公式的な政策を通じて」朝鮮人女性たちを「物理的に」強制連行して慰安婦にしたことはないという事実を摘示したものと認められるに過ぎない。

2)番号16に記載の表現

この部分の表現は先に見たものと同じく、たとえ文言そのものは意見を表明する形をとっているとしても、前後の文脈に照らして見れば、そのような意見の前提になる具体的事実として、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、日本国または日本軍によって強制動員または強制連行されたのではなく、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を暗示していると見ることができる。しかし、先に見た通り、この部分の表現に使用されている語彙と前後の文脈、本件書籍の全体的な内容に照らして見るとき、被告がこの部分の表現を通じて、「日本国または日本軍による慰安婦強制動員または強制連行がまったくなかった」という事実、すなわち「すべての朝鮮人日本軍慰安婦たちは、自発的に慰安婦になった」という事実まで暗示しているものと見るのは難しい。

この部分の表現は先に見たものと同じく、たとえ文言そのものは意見を表明する形をとっているとしても、前後の文脈に照らして見れば、そのような意見の前提になる具体的事実として、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、日本国または日本軍によって強制動員または強制連行されたのではなく、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を暗示していると見ることができる。しかし、先に見た通り、この部分の表現に使用されている語彙と前後の文脈、本件書籍の全体的な内容に照らして見るとき、被告がこの部分の表現を通じて、「日本国または日本軍による慰安婦強制動員または強制連行がまったくなかった」という事実、すなわち「すべての朝鮮人日本軍慰安婦たちは、自発的に慰安婦になった」という事実まで暗示しているものと見るのは難しい。

サ.小結論

結局、被告は本件書籍に記載された番号16、34記載の各表現を通じ、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には、自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という事実を摘示し、番号5、20、26に記載の各表現を通じて、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」という事実を摘示したと認めることができる。しかし、残りの番号に記載の各表現の場合は、被告が自身の意見を表明したものであるに過ぎず、具体的な事実を摘示したものと見ることはできず、ほかにその点を認める証拠がない。

3.名誉棄損的事実の摘示に当たるかどうか

カ.関連法理

ある表現が事実の摘示に当たるとしても、その摘示された事実が特定人の社会的価値や評価を低下させる内容でなければ、名誉棄損罪は成立しない(最高裁2007年6月15日宣告2004ト4573判決等参照)。

ナ.判断

告訴人らのような日本軍慰安婦被害者たちが持っている、被害者としての社会的価値や評価の核心は、彼女たちが自身の意思に反して日本軍慰安所で性的虐待を受け、慰安婦としての生活を強要されたということにある。彼女たちが直接的な暴行・脅迫によって強制的に連行され慰安婦になったか、さもなければ学校に行かせてやるとか、就職させてやる等の欺瞞・誘惑によって慰安婦になったかは、彼女たちの慰安婦被害者としての社会的価値や評価にいかなる影響も及ぼさず(わが国の刑法は第287ないし第296条の2で暴行・脅迫を要件とする略取罪と欺瞞・誘拐を要件とする誘引罪に関して、原則的に同等の法的評価をしている)、そのような強制連行または欺瞞・誘惑行為を行なった主体が日本軍人であるか、さもなければ民間人の抱え主や業者だったかもまた、彼女たちの社会的価値や評価に影響を及ぼしえない。さらに、日本国や日本軍が強制連行の方法で慰安婦を動員することを公式的な政策として指示したか、さもなければただ個別の軍人の個人的逸脱行為として強制連行が発生したかも、同じように慰安婦被害者としての社会的価値や評価に影響を及ぼさない。

先に見た通り、番号5、20、26に記載の各表現で摘示された内容は、「日本国や日本軍が、法令や指示等の公式的な政策を通じて、朝鮮人女性たちを誘拐したり物理的に強制連行したりして、日本軍慰安婦にした事実はない」というものである。被告は本件書籍の複数の個所で、たとえ「例外的は事例」に過ぎない「個人的次元の犯罪」と捉えていたとしても、日本軍人によって物理的に強制連行され、日本軍慰安婦になった人もいるという事実を認め、たとえ行為の直接的な主体はほとんどの場合日本軍人ではなく、民間人の仲介業者や抱え主たちだったことを強調しているとしても、慰安婦の募集過程で、工場に就職させてやる等の嘘によって女性たちをおびき出した後、売り渡すという詐欺的手法と、人身売買があったという点、および慰安婦たちが慰安所で監視を受け、暴行等過酷な行為を受けたという点も複数の証言を直接引用しつつ叙述している。このような本件書籍の全体的な内容と前後の文脈を考慮すれば、番号5、20、26に記載の各表現は、「公式的な政策」があるかどうかに焦点を合わせて、「朝鮮人女性たちを強制的に連行し、慰安婦にしたことが、日本国や日本軍の公式的な政策ではなかった」と叙述する内容で、日本軍慰安婦被害者たちの社会的価値や評価を侵害する内容ということはできない。

しかし、番号16、34に記載の各表現は、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人もいる」という内容で、これは直接的な暴行・脅迫によって強制的に連行され、慰安婦になった人または慰安婦になるということを知らずに欺瞞・誘惑の方法で誘引され、慰安婦になった人々については、その社会的価値や評価を低下させる表現に当たる。もちろん日本軍慰安婦被害者の被害者としての地位は、当初慰安婦になる過程での強制性、すなわち自発的慰安婦になったか、さもなければ意思に反して慰安婦になったかだけにかかっているのではない。たとえ最初に慰安婦になる過程で、自発的に募集に応じて慰安所へ行くことになった人だとしても、慰安所内で移動の自由や性的意思決定の自由を奪われたまま性的虐待を受けたならば、同じように日本軍慰安婦被害者に該当するという点は、疑問の余地がない[被告も本件書籍で「戦場の「慰安婦」たちが「もともと売春婦」だったのかどうかは、その点で重要ではない。」(148頁)と、同じ趣旨の指摘をしている]。しかし、韓国社会で日本軍慰安婦たちがどのような経緯で動員され、慰安婦になったかという問題は、従来日本の否定論者たちが直接的な暴行・脅迫による物理的強制連行の有無を重点的に問題視してきたために、重要な問題として取り上げられ、議論がなされてきた。その意味で、もしある慰安婦被害者が自発的な意思で慰安婦になったという事実が知られれば、これはその慰安婦被害者の社会的価値と評価を低下させると見るべきである。

タ.小結論

結局、番号5、20、26に記載の各表現は、日本軍慰安婦被害者たちの社会的価値や評価を低下させる内容ではなく、名誉棄損的事実の摘示ということはできず、そのほかにその点を認める証拠がなく、番号16、34記載の各表現は、彼女たちの社会的価値と評価を低下させうる名誉棄損的事実の摘示に該当する。

4.被害者が特定できるかどうか

カ.関連法理

刑法上、名誉棄損罪を処罰するのは、人の社会的価値に対する評価である外部的名誉という個人的法益を保護するためのもので(最高裁2016年12月27日宣告2014ト15290判決参照)、名誉棄損罪はある特定の人または人格を保有する団体に対して、名誉を毀損することで成立するものであるため、その被害者は特定されていなければならず、「ソウル市民」や「京畿道民」のような漠然とした表現によっては、原則的に名誉棄損罪は成立しえない(最高裁2000年10月10日宣告99ト5407判決参照)。

特定の人や団体を指し示すことなく、集合的名称を使用して名誉棄損的事実を摘示した、いわゆる「集団表示による名誉棄損」は、名誉棄損の内容がその集団に属している特定人に対するものであると解釈しにくく、集団表示による非難が個別構成員に至ると非難の程度が薄まり、構成員個々人の社会的評価に影響を及ぼすほどに至らない場合には、構成員個々人に対する冒涜が成立しないと見るのが原則であり、その非難の程度が薄まらず、構成員個々人の社会的評価を低下させるだけのものと評価される場合は、例外的に構成員個々人に対する名誉棄損が成立しうる。一方、構成員個々人に対するものとみなされるほどに構成員の数が少ないとか、当時の周囲の情況等から見て集団内の個別構成員を指し示すものとみなされうるときは、集団内の個別構成員が被害者として特定されると見るべきであり、その具体的な基準としては、集団の大きさ、集団の性格、集団内での被害者の地位等を挙げることができる(最高裁2014年3月27日宣告2011ト15631判決参照)。

ナ.判断

先に見た通り、被告は番号16、34に記載の各表現を通じて、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という名誉棄損的事実を摘示したと認められる。これは特定人を指し示さないまま、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の名称だけを示した表現で、次のような理由で、上の集団に属する特定の人々である告訴人らを指し示すものと見るのは難しく、集団内の個別構成員である告訴人たちに至っては、非難の程度が薄まり、告訴人個々人の社会的評価に影響を及ぼす程度にまで至っていないと判断される。

〇被告がこの部分各表現を通じて指し示した集団は、歴史的に存在した「朝鮮人日本軍慰安婦」全体である。被告は、たとえ「「慰安婦」が存在した国家は日本、台湾、韓国、フィリピン、インドネシア、オランダの6か国およびその地域である。…「オランダ」女性、インドネシア女性と、朝鮮人女性は、日本軍との基本的な関係が異なる。」(264~265頁)という表現からわかるように、本件書籍において「慰安婦」という用語を朝鮮人女性に限定しておらず、出身国に関係のない日本軍慰安婦全体を指す意味で使用することもあったが、番号16に記載の表現は、その直前の部分で「慰安婦の強制連行は戦場でのみ行われ、インドネシアでの強制連行は朝鮮人女性とは異なる事例である」という内容を叙述した後に登場し、番号34に記載の表現の場合、被告が「解放後の韓国では朝鮮人慰安婦に対する、一方の側面だけを記憶しようとしている」と主張しつつ、これを批判する脈絡で登場するという点から、前後の文脈上、日本軍慰安婦のうち出身国が朝鮮人だった人、すなわち「朝鮮人日本軍慰安婦」を指していることは明白である。この部分の各表現に使用されている語彙、前後の文脈、本件書籍の全体的な内容等をすべて考慮しても、被告がこの部分の各表現を通じて、歴史的に存在した「朝鮮人日本人慰安婦」のうち特定の範囲の一部の集団、特に告訴人らが属した集団である「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援および記念事業等に関する法律(以下「慰安婦被害者法」という)によって日本軍慰安婦被害者として登録した人々」や、「上のように登録した人々のうち現在生存している人々」という下位集団を指し示しているものと見る根拠はない。

〇歴史的に存在した日本軍慰安婦の全体の規模は、資料の限界によって、正確に把握することはできないが、研究者によって、多く見れば40万人から、少なく見れば3万人まで、多様な推算値を提示している。そしてこのような日本軍慰安婦全体の中で、朝鮮人が占める比率もまた正確に把握することはできないが、研究者たちは50%以上、多く見積もれば80%ほどと推算している。このような推算に従えば、歴史的に存在した朝鮮人日本軍慰安婦の規模は、いくら少なく見積もっても1万5000人以上であり、多く見れば32万人に達するもので、被告が「朝鮮人日本軍慰安婦」全体について述べたこの部分の各表現が、慰安婦個々人に対する社会的評価に影響を及ぼしうると見るには、「朝鮮人日本軍慰安婦」集団の構成員数が非常に多い。

〇このような朝鮮人日本軍慰安婦全体の中で、慰安婦被害者法による被害者登録および支援作業が開始されて以来、本人が日本軍慰安婦だったことを自ら明らかにし、被害者として登録した人は230人余りに過ぎず、当時の状況について証言した人々は、その中でも一部である。結局、朝鮮人日本軍慰安婦全体が直面した具体的な状況がどうであったかに関して、現在までに知られている資料は非常に限定的で、確保された資料を見ても、それぞれの慰安婦が直面した具体的な状況はすべてが同一ではない。このように、現在までに知られている情報が制限的である点、および集団の規模が非常に大きい点まで考慮すれば、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団は、その性格が均質的であったり、境界がはっきりしていたりすると見るのは難しい。

〇上のラ6)項で見た通り、この部分の各表現は、「すべての朝鮮人日本軍慰安婦は自発的な意思にしたがって慰安婦になった」という内容ではなく、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思にしたがって慰安婦になった人がいる」という内容と見るべきである。すなわち「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団全体に対する陳述ではなく、その集団の中の一部だけを指し示して述べた陳述で、例外を認める平均的判断に当たる。したがって、この部分の各表現に名誉棄損的内容が含まれているとしても、それによって「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の構成員たち全体の社会的評価が低められたと見ることはできない。

〇告訴人らは、自ら慰安婦被害者であることを明らかにし、慰安婦被害者法第3条によって生活安定支援対象者として登録した約230人余りの人々の一部であり、告訴人たちの中の一部は実名と顔を公開して日本に対して日本軍慰安婦被害者に対する賠償を要求する活動の先頭に立ってきた。したがって彼らは「朝鮮人日本軍慰安婦」という全体集団の中で、相対的により広く知られている著名な人々ということができる。しかし、本件書籍全体を通して表現されている被告の核心的な主張は、本件書籍で最も目立つ部分である表紙に記載されている、「実はかつての「強制的に連れて行かれた少女」も、今の闘志も、「慰安婦」のすべてではない。「慰安婦」のすべての姿を見ることなしには、問題は永遠に解決されない。」という文句からもわかる通り、「日本軍慰安婦たちは、慰安婦になった経緯や慰安所での経験がきわめて多様な姿で存在していたもので、今までわれわれはその中の一つの姿、すなわち10代の少女時代に日本軍人によって直接強制的に連行され慰安婦になった人の姿だけを知っていたが、それと異なる姿の慰安婦もいたという点も知る必要がある」というものである。そのような基本的な立場を前提に、被告は本件書籍で、従来広く知られていたものとは異なる日本軍慰安婦の姿に注目して叙述しており、そのようにしつつ従来からわれわれが知っていた慰安婦の姿が「すべてではない」、または「例外的な場合だった」と述べているに過ぎず、そのような姿の慰安婦は嘘だとか、実際に存在しなかったと主張しているわけではない。その代表的な例として、日本軍慰安婦問題に関する被告の基本理解が要約されている219頁2~14行で、被告は「「朝鮮人慰安婦」は基本的に「同じ日本人」になり、軍人たちの欲求を受け入れる形で、朝鮮人を含む日本軍を「慰安」するために動員された者たちであった。われわれの前にいる被害者たちは、そのような一般的な「慰安」のシステマチックな加害に加え、個人的な暴力と強姦等の加害をより多く経験した事例である。」と述べ、「われわれの前にいる被害者たち」、すなわち従来われわれに広く知られていた慰安婦被害者たちを慰安婦被害者たち全体の中の一部として表現している。このような本件書籍の全体的は内容を考慮すれば、普通の注意深さでこの部分の各表現に接する一般読者としては、その表現に表れた「自発的な意思にしたがって慰安婦になった一部の慰安婦たち」について、朝鮮人日本軍慰安婦たちの中で自ら慰安婦被害者であることを明らかにしつつ、日本に対する賠償を要求する等の積極的な活動をしてきた告訴人らを指すものと認識するよりも、これまで慰安婦被害を受けたことを明らかにすることができず、世の中に名乗り出なかった残りの被害者たちを指す内容と認識する余地が大きい。

タ.小結論

したがって、この部分の各表現の対象者として告訴人らが具体的に特定されていると見ることはできないので、上の各表現によって告訴人らの社会的評価が侵害されたと見ることはできず、ほかに上のような点を認定する証拠がない。

5.名誉棄損の故意の有無

カ.関連法理

表現の自由と名誉保護の間の限界を設定するときは、問題になる表現の内容が私的関係に関するものであるか、公的関係に関するものであるかによって違いがあることに留意しなければならない。すなわち、当該表現による被害者が公的な存在であるか、私的な存在であるか、その表現が公的な関心事に関するものであるか、純粋な私的な領域に属する事案であるか、その表現が公共性、社会性を備えた事案に関するもので、世論形成や公開討論に寄与するものであるか、そうでないか等を吟味し、公的関心事と指摘な領域に属する事案の間には、審査基準に違いをつけなければならない。当該表現が私的な領域に属する事案に関するものであれば、表現の自由より名誉の保護という人格権を優先することができるが、公共的・社会的意味を持った事案に関するものであれば、その評価を異にすべきであり、表現の自由に対する制限が緩和されなければならず、したがって、その表現による名誉棄損の故意を認めるのに際しても、より厳格に審査しなければならない(最高裁2011年9月2日宣告2010ト17237判決、最高裁2016年5月24日宣告2013タ34013判決等参照)。

また、学問の自由には、言論・出版の方法で学問的研究の結果を発表する自由が含まれるものであるため、結局、研究結果を発表する行為は表現の自由の保護対象になると同時に、学問の自由の保護対象にもなり、ほかの一般的な言論・出版に比べて高度の憲法上の保障を受ける。また、学問の研究は既存の思想と価値について疑問を提起し、批判を加えることで、これを改善したり、新しいものを創出しようとしたりする努力であるので、その研究の資料が、社会で現在受け入れられている既存の思想および価値体系と相反したり抵触したりしても、容認されなければならない(最高裁2007年5月31日宣告2004ト254判決等参照)。したがって、名誉棄損かどうかが問題になっている表現が、学問的研究結果の発表に当たる場合は、このような理由からも、そのような表現に対する制限が緩和され、名誉棄損の故意を認めるのに際しても、より慎重でなければならない。

ナ.判断

上で見た通り、本件の各表現は、すべて告訴人らの社会的評価を侵害する名誉棄損的事実の摘示に該当しないだけでなく、たとえ本件の各表現によって、告訴人ら個々人の社会的評価が間接的であれ低められうると見られるとしても、本件の記録によって知ることができる次のような事情に照らして見れば、被告に告訴人ら個々人の名誉を毀損するという点に対する認識があったと認めるのは難しく、ほかに被告に名誉棄損の犯意を認めるだけの証拠がない。

○被告は、本件書籍の序文で、その執筆目的を明らかにしているが、そのおおよその趣旨は次の通りである。すなわち、被告はまず、慰安婦問題が20年以上にわたって解決されておらず、むしろ慰安婦問題に対する韓国と日本両国国民の認識の違いの乖離はもっと大きくなりつつあり、両国間の葛藤と対立もまたより悪化している状況を批判的に指摘している。被告は、そのような状況の最大の理由は「実際には「慰安婦」は決して一つで説明できる存在ではないにもかかわらず、われわれ(国民)たちの「慰安婦」についての理解が不十分であり、取捨選択された情報だけから作られた一つのイメージと記憶だけを作ってきたため」という主張をしつつ、それによる結果として、日本国民の間に韓国に対する嫌悪または無関心の感情が徐々に高まってきた状況、その原因として韓国国民の慰安婦問題に対する認識が、慰安婦支援団体や少数の研究者たちによって左右されている状況等を記述した後、韓日両国の葛藤と対立を克服して相互信頼と平和に至るために、本件書籍を著述することになったと明らかにしている。上の序文に表れている被告の状況認識や原因診断が妥当で適切であるかどうかについては議論の余地があるが、そのような序文の内容と本件書籍の全体的は内容を見れば、被告が本件書籍を著述した主要な動機が「韓日両国の相互信頼構築を通じた和解」という公共の利益のための目的に発したという点を否定するのは難しく、その意図が朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちの社会的評価を低下させようとするものであったと見ることはできない。

〇朝鮮人日本軍慰安婦問題は、韓国と日本の学界と市民社会において、研究と議論が続いている事案で、朝鮮人慰安婦の募集・移送・慰安所での生活等に関する実態、日本軍の慰安所設置・運営・管理等に関する責任、朝鮮人日本軍慰安婦動員に関する植民地期朝鮮の社会経済的要因等、被告が本件書籍で扱ったテーマは、韓国社会全体で国民たちが知るべき公共性・社会性を持っているものとして、公的関心事に当たると見るべきであり、別紙犯罪一覧表に記載の各表現を見ても、これを朝鮮人日本軍慰安婦被害者個々人たちの純粋に私的な領域に関する事案と見ることはできない。したがって、上のように公的関心事に関する内容を含む本件書籍について、それによる名誉棄損罪が成立するかどうかを審査するのにおいては、私的な領域の事案に関する場合と異なり、活発な公開討論と世論形成のために幅広い表現の自由を保障する必要がある。

〇本件書籍は、被告が朝鮮人日本軍慰安婦について新しい史料を提示したり、これまで学界に知られていなかった歴史的事実を発掘して紹介したりする本ではなく、学界ではすでに知られていた既存の史料と先行研究結果を土台にして、韓国社会の主流の見方と異なる立場から、主に一般市民に向けて被告自身の主張を開陳している学術的性格の大衆書である。一部、専門歴史研究者たちは、本件書籍について「被告が史料を取捨選択して分析する方法に誤りがある」であるとか、「被告が展開している推論に性急な一般化や過度の飛躍等の論理的誤謬がある」という批判等を提起している。しかし、そのような批判の内容と本件記録をともに見ても、被告が既存の史料に対する自分なりの評価と解釈に基づいて論争の余地の大きい主張を提起するという程度を越えて、新しい史料を捏造したり、既存の史料の内容そのものを歪曲したりする等の方法で、虚偽の歴史的事実をでっち上げようという意図を持っていたとまで見るのは難しい。また朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちについては、韓国の学界と市民社会において、すでにある程度歴史的評価が確立されつつある状態にあるもので、本件書籍で不明瞭な概念や抽象的で模糊とした表現、前後で矛盾していると見られる叙述等が多数発見される点、提示された史料や文学作品等の根拠と、それに基づいて提起された被告の主張の内容の間の論理的なつながり等に照らして見るとき、被告が本件書籍で主張した内容だけで、朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちに対する既存の社会的評価に有意味な程度の否定的な影響を及ぼすのは難しいと見られる。

〇本件書籍で被告が開陳したさまざまな見解については、多様な批判と反論が提起されうる。日本軍慰安婦被害について、日本に法的な責任を問うことはできないという被告の主張について批判することもできるだろうし、日本軍慰安婦被害に対する日本の責任を帝国主義や家父長制、資本主義等の一般的な社会構造の次元のものに還元すれば、この問題に固有の側面を看過し、結局、責任を薄めることになるという反論を展開することもできるだろう。たとえ被告の著述意図に悪意がないとしても、本件書籍の論旨は、結局、慰安婦問題否定論者たちに悪用されてしまうだろうと、その副作用を指摘することもできるだろう。しかし、これはどこまでも互いに異なる価値判断と評価の間の当否を問う問題で、それに関する判断は刑事訴訟手続きにおいて裁判所が遂行できる能力と権限の範囲を越えている。学問的表現の自由は、正しい意見だけでなく誤った意見も保護する。正しい意見だけが保護されるなら、意見の競争は存在できないだろうし、その場合、学術的意見の正誤を決定する主体は、結局、国家機関になるだろう。被告の見解に対する当否の判断は、学問の場で専門家たちが、さらに社会的公開討論の場ですべての市民が、互いに自由に意見を交換して、相互検証と論駁を重ねるやり方でなされるべきであり、またそうすることで最もよく達成されうる。実際に、被告が本件書籍を発刊した後、国内外の学界の専門家たちをはじめとした多くの人々が、上のようなさまざまな観点から被告の主張を批判する意見を開陳し、その結果として、本件書籍の主張を批判する内容を含む本(『Q&A「慰安婦」問題と植民地支配の責任』、『帝国の弁護人朴裕河に問う――帝国の嘘と「慰安婦」の真実』、『誰のための「和解」か――〈帝国の慰安婦〉の反歴史性』等)が出版された。これを見ても、韓国社会の公開討論の場は、被告が本件書籍で開陳した主張について、合理的な検証と論駁を行うことで、朝鮮人日本軍慰安婦問題について歴史的真実を明らかにし、適正な意見の歩み寄りに到達できる十分な能力があると見られる。

6.結論

結局、本件公訴事実のうち、番号5、20、26に記載の各表現と、番号16、34に記載の各表現を除いた残りの番号に記載の各表現は、すべて意見の表明に該当するに過ぎず、具体的事実の摘示と見ることはできず、番号5、20、26に記載の各表現は、事実の摘示には該当するが、告訴人らの名誉を侵害する内容と見ることはできず、番号16、34に記載の各表現は、名誉棄損的事実の摘示に該当するが、集団の名称だけを示したもので、上の各表現の対象者としてその集団の個別構成員である告訴人らが具体的に特定されていると見ることはできない。また、本件公訴事実に記載の各表現に関して、被告に名誉棄損の故意も認められない。

したがって、本件公訴事実は、犯罪の証明がない場合に当たるため、刑事訴訟法第325条後段によって無罪を宣告し、刑法第58条第2項にしたがってこの判決の要旨を公示する。

裁判長 判事 イ・サンユン

判事 イ・ジヘ

判事 キム・ウンジェ

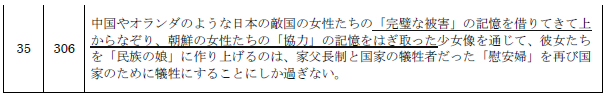

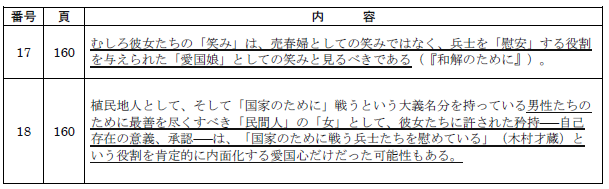

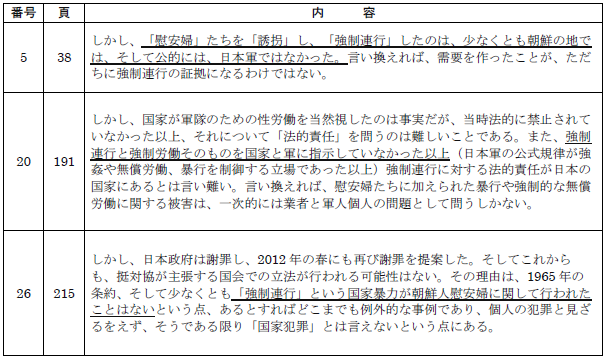

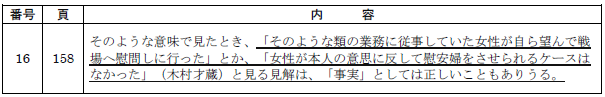

犯罪一覧表

原口由夫, 「鄭栄桓-忘却のための和解 :『帝国の慰安婦』と日本の責任」批判

〔鄭栄桓『忘却のための「和解」』について〕

本書には、確かに朴裕河氏が言うように、数多くの「誤読」「曲解」がある。私が気づいたそのいくつかを提示したいが、全体の3分の2ほど読んだところで読むのを止めてしまった。何ものをも証明せず、ひたすら恣意的な読み替えで『帝国の慰安婦』を批判する本書に、これ以上読み続ける意味が見出せなくなったからである。したがって、本投稿は中途半端なものとなってしまったが、自分自身の備忘ということもあり、投稿することにした。

【略記号等】

1)最初のページ番号は、本書のページ番号。

2)≫で始まる部分は、本書掲載の、鄭氏による『帝国の慰安婦』の引用。

3)(帝、P.135)の「帝」は『帝国の慰安婦』を、(忘、P.46)の「忘」は『忘却のための「和解」』を指す。

4)>で始まる部分は、本書の地の文(鄭氏の文)。

5)――で始まる部分は、私の文(コメント)。

6)「Soh」は、Sara Soh “The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan, 2008.

7)[ ]内は私の補注。

P.17 ≫当時すでに挺身隊に行くと慰安婦になるという誤解があったから(中略)場合によっては当時のユン教授もそのようなうわさを聞いていたのかもしれない。また、実際に挺身隊に行ったあと、慰安婦になるケースもあったから、そのうわさが必ずしも嘘だったわけではない。

おそらく、このような混同が生じたのは、実際のケーズに基づくものではなく、そのような「うわさ」自体によるのだろう。(中略)植民地特有の恐怖がそのよう嘘を誘発した可能性が高いのである。(帝、P.135)

>この短い記述のなかには、(a)噂は「誤解」である、(b)噂は「必ずしも嘘だったわけではない」、(c)噂は「植民地特有の恐怖」が誘発した「嘘」である、という一見矛盾する三つの主張が併存している。このため内容への賛否以前に、著者の「噂」についての認識を理解することができないのである。

――この簡単な記述が鄭氏は理解できないのであろうか。鄭氏自ら「一見矛盾する」と言っている通り、「一見」であって実はそうではない。それが分かっていながらこのように(a)(b)(c)などとことさらに分けるのはなぜなのか(分けてみせている、と言うべきだろう)。内容は、挺身隊に行けば慰安婦になるという噂は「誤解」であり、真実ではないという意味で「嘘」であるが、中には実際に挺身隊に行ったあと慰安婦になったケースもあった。誰でも理解できることである。「一般」と「特殊」の違いにすぎない。恣意的に「矛盾する三つの主張」と分析し、曲解しているのである。

P.24-25 ≫「慰安婦」とはいったい誰のことだろうか。韓国にとって慰安婦とはまずは<日本軍に強制連行された朝鮮人の無垢な少女たち>である。しかし慰安婦に対する謝罪と補償をめぐる問題-いわゆる「慰安婦問題」をなかったものとする否定者たちは、<慰安婦とは自分から軍について歩いた、ただの売春婦>と考えている。そしてこの二十年間、日韓の人々はその両方をの記憶をめぐって激しく対立してきた。(帝、P23)

>朴裕河が提示する二項対立は奇妙である。対立の一方が「韓国」であるのに対し、「売春婦」と考える側は「日本」ではなく「否定者」とされる。「二十年間、日韓の人々」が「激しく対立してきた」というのならば、「否定者」を除いた「日本」もまた対立の内部にいるはずである。にもかかわらず二項対立はその存在を曖昧なものにする。この奇妙さに気づくかどうかが、本書の評価の分岐点となる。

――ここでも鄭氏は朴氏の文を「二項対立」と解釈し、この「奇妙さ」に気づくかどうかが本書の評価の分岐点になるとし、「二項対立の恣意性」とも述べているが、この解釈こそが恣意的である。朴氏は韓国で一般化している記憶-強制連行された無垢な少女-(20万人と付け加えてもよい)と日本の一部の極端な否定者-「自発的売春婦」派-を対置しているだけである。鄭氏はこの解釈の後、強制性と軍の関与の問題に若干議論を展開し、否定者が論点を強制性の問題に移しているのであるから朴氏の主張は「否定者の争点の設定を受けいれることを意味する」としているが、大きな間違いである。強制性を問題としているのは否定者だけではない。その強制性の問題も含めて、日韓の対立があるということだ。鄭氏は強制性の問題を否定者の見解とすることで、この問題を矮小化し、朴氏が提起した問題を争点とせず、朴氏の著作の「二項対立」という自らが設定した論理に問題をすり替えることで、この問題からの争点ずらしを図っているのである。実際に、本書には資料に基づいた強制性についての議論は展開されていない。鄭氏はP.28で「もちろん日本軍「慰安婦」制度全体をながめれば、軍による直接的・暴力的な強制連行も存在したことが明らかになっており」としているが、「全体」と一応書いてはあるが、直接的・暴力的な例があるのはフィリピン、インドネシアなどについてであり、朝鮮については確認されていないのである。朝鮮における強制性の問題が大きな疑問となっている現在、それを争点化させないために、あえて強制性の問題を否定者の争点とし、自ら設定した「二項対立」の図式の中に埋め込んでしまっているのである。そもそも、『帝国の慰安婦』を問題とするのであれば、何を置いても、強制性、自発性を問題とすべきであるはずなのに、本書は朴氏の「奇妙な」、「恣意」的な論理の解説に終始しているのである。

P.31 >慰安所設置は兵士の強姦防止に何ら役立たなかったと指摘されている

――不十分な研究成果の理解である。集団的強姦は減少しているという指摘がある(Soh, P.142)。また慰安所設置の目的は性病の予防でもあった。

P.32 ≫そういう意味では、慰安婦たちを連れていった(「強制連行」との言葉が、公権力による物理的力の行使を意味する限り、少なくとも朝鮮人慰安婦問題においては、軍の方針としては成立しない)ことの「法的」責任は、直接には業者たちに問われるべきである。それも、あきらかな「だまし」や誘拐の場合に限る。需要を生み出した日本という国家の行為は、批判はできても「法的責任」を問うのは難しいことになるのである。(帝、P.46)

>結局のところ日本国家の法的責任は否定されるのである。

――否定しているのではない。「「法的責任」を問うのは難しい」としているだけである。ここにも恣意的な読み替えがある。

P.32 >一方で朴は「軍属扱いされた業者」が女性たちを連れていったことを認めている。軍属とは日本の陸海軍に勤務した軍人以外の構成員の総称であるから、当然ながら「軍属扱いされた業者」による徴集は、軍による直接的な連行への関与を示す証拠となる。右のような業者=軍属との規定が自説と矛盾することに気づいていないようである。

――これを証拠とするのは初耳である。大体「軍属扱いされた」と朴氏が述べているように、業者は「軍属」ではない。「朝鮮人慰安所管理人の日記」にもあるように、軍属ではない朝鮮人管理人は軍属にのみ許された場所への出入りを断られている。

P.34 >だが、吉見の指摘を支持するならば…..軍が女性の徴集を命じなければ、人身売買も起きようはずがなく、その責任を軍もまた負うべきであることは当然であろう。にもかかわらず朴は、徴集の命令は「物理的な強制連行を想像させる」から「繊細な規定」が必要であるとして、日本軍の関与の事実に関する議論をイメージの問題にすりかえる。

――この章で鄭氏は軍の関与問題について朴氏を批判しているが、永井論文の指摘も含めて軍による慰安所設置と関与(兵站部への帰属、消耗品の給与等)は明らかな事実である。ただすべての慰安所がそうではなかったことは、慰安婦問題を少しでも齧った人間なら周知の事実のはずだ。そのことを朴氏は言っているにすぎないのである。また、吉見氏の指摘を持ち出しているが、さすが吉見氏は鄭氏の言うような、軍による「徴集」、「徴集の命令」などとは言っていない。吉見氏は次のように述べている。「もうひとつは、派遣軍からの要請を受けて、日本の内地部隊や台湾軍・朝鮮軍が業者を選定し、その業者が慰安婦を集めるやり方である」(吉見義明「従軍慰安婦」岩波新書、P42)。その通りである。「研究の成果をまったくふまえていない謬論」とは鄭氏に返されるべき言葉であろう。「まったく」ではないかもしれないが。

P.35-36 ≫軍が慰安婦募集過程でだましなどの違法な行為を取り締まろうとした….このような権力の存在こそが、軍の<管理>事実や主体的な関与を示すものであろう。つまり、たとえ軍が募集に直接関わっていないとしても、そのことが即、軍の関与がなかったことになるわけではないのである。不法で強引な募集を「取り締まった」ことこそが、この問題に対する軍の認知と権力と主体性を示す。

つまり、だましであれ拉致であれ、国から遠く離れた地域に持続的な需要を作り、業者たちが、ともかくも強制的な手段を使っても女性たちを連れていきさえすれば、商売になると考えるようなシステムを維持したこと自体が問題なのである。(帝、P.224-225)

>・・・・日本軍の役割は業者の「不法で強引な募集を「取り締まった」こと」にあるという理解は、朴がそれでも認めていた業者の不法行為を「黙認」した責任、という主張すらも覆す。「黙認」とは、文字通り黙って認めることを意味する。当然ながら、日本軍が業者の違法行為を取り締まったのならば、これを「黙認」したとの主張は成り立たなくなる。業者が軍の目を盗んで違法行為を行ったとすれば、「黙認」とはいえないからだ。朴裕河が「よい関与」論を採用した結果、「黙認」責任すら否定されてしまうのである。

――ここにも「奇妙な」言い替え、鄭氏の言葉を返すと「トリック」がある。「日本軍の役割は業者の不法で強引な募集を取り締まることにある」などとは朴氏は言っていない。そういう事実があったことが軍の主体的な関与があったことを示していると指摘しているにすぎないのである。理解力が足りないのか、恣意的に解釈して言い替えをしているのである。そこから「黙認」責任論との矛盾、「「黙認」責任すら」の否定に結論付けるのだが、暴論というしかない。これは恣意的に朴氏を貶めるための「謬論」である。

P.40-41 >本書は日本軍「慰安婦」制度が軍による「性奴隷制」であることを認めないが、その際の「性奴隷」説批判も….特異な用語法で行われる。….「奴隷」概念を改変したうえで言明される「「奴隷」だった」という主張は、事実上「奴隷ではなかった」と言っているに等しい。

――ここでは鄭氏が引用している朴氏の文章は挙げないが、それは、慰安婦が「性奴隷」であるかどうかは議論の分かれるところであり、朴氏が「性奴隷」という表現を拒否しようとそれは議論の問題であり、それを批判すればそれですむことなのである。しかるに鄭氏はその批判において、ここでもまた、朴氏の言説の言い替え、曲解を行い、朴氏の主張を「改変」しているのである。朴氏が身体的な拘束を伴った「奴隷」概念と、構造的に強制される存在としての「奴隷状態」を区別して論じているのを、概念の「改変」として、その結論を転倒させている。さらに根拠もなく「国際法学の議論や挺対協の主張を正確に理解せず批判する」とか、「「性奴隷制」概念を「性奴隷」イメージの問題にすりかえ….「慰安婦」の「すべてを表現」していないと的はずれな非難を行うのである」と、朴氏の議論が様々な「慰安婦」証言に基づく実態解明を前提に行われているにもかかわらず、その議論には入らず、概念理解が間違っていると切り捨てることで、鄭氏自身の言葉を使えば「論点のすりかえ」を行っているのは鄭氏自身である。慰安婦・慰安所の多様性についてや性奴隷制概念の政治的側面に関するSarah Sohの研究も参照すれば、鄭氏自身こそ政治的な言説を展開していることを知るであろう。研究者として実態に迫れば、「強制」や「性奴隷」の概念が単純ではないことを知るのである。

P.44 >まず、朴裕河の事実認識には数多くの誤りがある。朴は米国の戦時情報局心理作戦班作成の「日本人捕虜尋問報告書」第49号にある、ビルマ・ミッチナで捕虜となった朝鮮人「慰安婦」20人の記録を根拠に、平均年齢が「25歳」だと主張する。….しかも捕虜時の平均年齢も23.15歳であって「25歳」ではない。また、朴裕河は被害者たちの証言から「「少女慰安婦」の存在が必ずしも一般的ケースではなかった」(帝、P.64)と主張するが、証言した朝鮮人被害者たちの大多数は徴集時の年齢が20歳以下であり….

――ここでは朴氏の原文がなぜか省略されているが、原文は「….尋問を受けた朝鮮人慰安婦たちの「平均年齢は25歳」だった(「Japanese Prisoners of War Interrogation Report No.49」、船橋洋一 2004から再引用)。そしてある元朝鮮人日本兵も慰安婦たちが「20、21歳」だった自分たちよりも年上で、「お姉さん」と呼んでいたと語る(『海南島へ連行された朝鮮人性奴隷に対する真相調査』…2011、P.69・72・120)。」である。

どこが事実認識の誤りなのであろうか。貶めるための誇張である。言うまでもなく、この25歳という数字は証言記録に書かれている「average Korean girl…is about twenty-five years old」から来ているに過ぎない。つまり計算による正確な平均年齢なのではなく、証言記録者の印象なのである。そして実際の年齢も、同報告書の付録のリストにある記録番号順に記せば、21、28、26、21、27、25、19、25、21、22、26、27、21、21、31、20、20、21、20、21、であり、記録者が「about 25」としたのもうなづける(大体、平均値は鄭氏も書いているが、23.15であるから、「about 25」と大差はない。事実誤認ではない)。しかも、「徴集」時(1942年。尋問時は1944年)の年齢は、19、26、24、9、25、23、17、23、19、20、24、25、19、19、29、18、18、19、18、19、であるから、「徴集」時の年齢が20歳以下の人数は、20人中12人である。これを鄭氏は「大多数」としているが間違いであり、これこそが事実誤認であり、欺瞞である。さらに「名乗り出た被害者たち52人のうち、徴集時の年齢が20歳以下だったものは46名にのぼる」とか、「鄭鎮星によれば、1993年12月時点で韓国政府に申告した元「慰安婦」被害者175人のうち、「徴集」時年齢が20歳以下だった者は156人であった」と表まで付けて示しているが、戦後50年前後の時点で生き残っている人が若くして「徴集」されている人が多いのは当たり前である。高年齢者ほど鬼籍に入っているからである。つまり、鄭氏が挙げた52名と175名の年齢は、「徴集」されたのが20万人であろうと3万人であろうと、いずれにしても、50年以上前の「徴集」時の慰安婦全体の年齢については未成年がいたという事実以外は何も語ってはいないのである。1944年の20名の記録では不十分と言うなら、最近タイで発見された終戦直後の数百名の慰安婦の記録を精査すれば、より多くの知見を得ることができるであろう。ちなみに、私が、KBSで放送されたテレビ画面に映る25人の年齢を平均してみたところ、それは26.8歳であった。

以上の慰安婦の年齢問題に続けて、鄭氏は上野千鶴子の慰安婦パラダイムを紹介し、朴氏が「少なからぬ影響」(忘、P.46)を受けているとするのみならず、「『帝国の慰安婦』がその基本的なモチーフを上野論文から借用していることがわかる」(忘、P.47)、「上野千鶴子のレトリックを本書が借用している」(忘、P.47)とまで述べているが全く無意味な指摘であるのは、内在的な批判にはなっていないからである。

P.57 ≫そこで考えられるのは、親たちが娘たちの行く先が、単なる「挺身隊」ではないと考えていた可能性である。その形が<自発>だろうが<強制>だろうが、娘たちを待っているのが「慰安婦」の仕事と考えての悲しみであったかもしれない。そこには、娘たち自身の悲しい<嘘>――性に関わる仕事ではないと自分と親に納得させるために、内容が分かっていながら「挺身隊」に行くと話すような――があったかもしれないし、娘を貧しさゆえに売った親たちの<嘘>が介在していたかもしれない。多くの売春女性や強姦された女性たちが、その事実を公には言えなかった差別的な社会構造こそが、挺身隊と慰安婦の混同を引き起こし、いまだにひきずっている根本的な原因とも考えられる。(帝、P.62)、

>衝撃的な解釈である。もし朴のいうように親たちが「挺身隊」を「慰安婦」と理解していたとするならば、その最大の要因は日本軍や業者が挺身隊の名目で朝鮮人「慰安婦」を集めた事実があったからであろう。それが、当事者女性やその親たちの<嘘>の責任にされる。

――「衝撃的な解釈である」。本書P.17ですでに扱われた箇所に出てきているように、「挺身隊に行ったあと、慰安婦になるケースもあった」という<噂>がその要因であることは著者である鄭氏は承知のはずである。しかも、「当事者女性やその親たちの<嘘>の責任に」などされてはいない。日本軍や業者を免責していると言いたいのだろうが、全く文脈からずれた読み替えである。さらに鄭氏は続けて言う。

>そもそも、朴のいうように、自発的に行った女性も娘を売った親もみんな「挺身隊」に行くと嘘をついていたならば、なぜ親たちは挺身隊動員を「慰安婦」への徴集だと考えることができたのか、まったく説明がつかない。

――この理解からは「説明がつかない」。理解できないのか(そんなはずはない)、理解できないふりをしているのか、先行するP.17の著者の言葉とすれば「説明がつかない」。

P.59 ≫おそらく、このような混同を生み出したのはまずは業者の嘘によるものだったはずだ。「挺身隊に行く」と偽って、実際には「慰安婦」にするために戦場に送るような嘘である。それは自分の利益のためのみならず、軍が要望する圧倒的な数に応えるためにも、「挺身隊」という装置が必要だったのだろう。合法的な挺身隊の存在が、不法なだましや誘拐を助長したとも言える。そこに介在した嘘は、慰安婦になる運命の女性たち自身や周りの人々、そしてその家族をその構造に入りやすくする、無意識のうちに共謀した<嘘>でもあった。そこで行われている最後の段階でも民族的蹂躙を正視しないためにも必要だった、<民族の嘘>だったのかもしれない。

つまり、彼女たちのみならず、彼女たちを守れなかった植民地の人々すべてが、<慰安婦でなく挺身隊>との<嘘>に、意識的あるいは無意識的のうちに加担した結果でもあったのである。そして、そのような嘘を必要とする事態こそが、「植民地支配」というものであった。(帝、P.62)

>・・・・周到に日本軍の嘘のみを排除したうえで、<民族の嘘>なる驚くべき言葉が作られるに至る・・・・

この「共謀した<嘘>」なる言説が破綻していることは、上の引用だけからでも明らかである。女性や親たちが嘘をついていたとするならば、業者は嘘をついていないことになる。業者が連れていく目的を伝えていなければ、親や女性たちは嘘などつきようがない。結局朴のいう「共謀した<嘘>」「民族の<嘘>」論は、日本軍だけでなく業者すら免責し、末端の民衆たちに責任を転嫁する言説なのである。この<民族の嘘>なる言説は日本の植民地支配下を生きざるをえなかった朝鮮民衆の経験を不当に貶めるものといわざるをえない。

――鄭氏は理解できないのではなく「結局」以下に続く結論に持っていくために朴氏の言説を改変しているのである。「女性や親たちが嘘をついていたとするならば、業者は嘘をついていないことになる。」とはどういう理解なのか。曲解である。業者がつく嘘を嘘と思いながら内心を納得させる親や女性の自分自身や互いへの嘘という構造が植民地支配の桎梏もとであったのであり、その構造的な<嘘>を朴氏は「民族の<嘘>」と呼んでいるのである。日本軍や業者を免罪しているわけではないことは明らかである。

P.63 >2 千田夏光『従軍慰安婦』の誤読による「愛国」の彫琢

――「彫琢」というのは「宝石などをきざみ磨くこと。そこから、詩文の字句に磨きをかけること」(広辞苑)ということらしいから理解不能な見出しである。「・・・の誤読による、「愛国」意識の恣意的造作」とでもいうことであろうか。後に登場する「簒奪」といい、大げさな言葉である。しかも、誤用である。

P.63 >・・・・朴は・・・・千田が「慰安婦」について取材するきっかけとなった写真にふれ・・・・和服姿の朝鮮人「慰安婦」とそれを「蔑みの目」でみる中国人の写真を想像[させる記述をしているが]、・・・・能川が明らかにしたように、そのような写真は存在しない。

――存在している。現に本書のP.63の写真がそれである。渡河する二人の女性の写真と混同しているわけではない。鄭氏自身が理解していないだけのことである。

P.64 >実際『従軍』[千田夏光『従軍慰安婦』]をどれだけ探しても、朝鮮人「慰安婦」の本質が「愛国」的存在だったとの主張は見つからない。驚くべきことに、「どの研究よりも」「本質を正確に突いた」と称えるにもかかわらず、千田がどこでそう指摘したかも記されていない。

――ここでも朴氏の言説を巧妙に言い替えている。朴氏が「慰安婦」一般について述べているにも拘らず(「千田は慰安婦を、兵士と同じように、戦争遂行を自分の身体を犠牲しながら助けた<愛国>的存在と理解している」(帝、P.25))、「朝鮮人「慰安婦」」と限定することで、「どれだけ探しても」それは「見つからない」と言うのである。さらに「千田がどこでそう指摘したかも記されていない」としているが、それを「朝鮮人「慰安婦」」という文言に限定する限りは存在しないだけのことである。

P.66 >そもそも、日本人女性たちの「お国の為に働ける」という証言にしても、戦争遂行を助ける「愛国」的存在という解釈にはおさまりきらない側面がある。女性たちがこのように考えたのは、いずれも募集の際や「戦場に着いた当初」である。斉藤の証言はむしろ後方では「共同便所」扱いされる現実があったことを物語っている。

――この文の前に鄭氏が引用している千田の文は朴氏も引用(帝、P.73)しているにも拘らず、そのことは全く指摘されていない。それは、P.64で「千田がどこでそう指摘したかも記されていない」と朴氏の論拠を批判した手前、そう指摘するのを避けたのかもしれないが、それはともかく、誤読である。まるで「当初」は「お国の為に働ける」と思っていたが、後にはそうでないことが分かった、と言っているのだが、引用されている斉藤キリの証言は「第一線」と「後方」の扱いの違いを述べているだけのことなのである。真面目に書いているのなら誤読であるが、朴氏の「愛国」的存在論を否定するための嘘と言うことができる。

P.66 >朴裕河は証言以前に、千田の「声」を理解していないのである。

――「千田の「声」を理解していない」ということを示すために朴氏の言説の改変が行われているのである。

P.66-69 >この解釈の問題点は明らかである。朝鮮人についての証言でないにもかかわらず、<朝鮮人「慰安婦」=日本人「慰安婦」>という図式に従って、ただちに朝鮮人もそうであったろうと推測する。・・・・朴は検証すべき仮説をあたかも証明された命題であるかのように用いて個々の事例を演繹的に解釈する誤りを犯すのである。「女性たちの声にひたすら耳を澄ませる」こととは程遠い。

――鄭氏は朴氏が数多く挙げている「証言集」(挺対協編)からの引用(帝、P.80-88)を全く無視して千田からの引用のみを取り上げ、朴氏の論拠を「不可解」「飛躍」「誤謬」と断じているが(忘、P.68)、「証言集」 「女性たちの声にひたすら耳を澄ませる」朴氏の姿勢を無視して、自らの命題に結論付けるための恣意的な論法である。

P.72 >朴裕河の解釈には明らかに無理がある。「同族」という言葉や「同志意識」は「春江」や「梅千」のものではなく、「私」「おれ」の言葉だからだ。もしこれらの小説から読み取れるものがあるとすれば、それは「慰安婦と自分を同一視」する「私」「おれ」の姿である。

――これも詭弁である。「同族」という言葉が登場するのはまず兵士の言葉としてであるから、そのような意識は慰安婦たちにはないと言うのである。慰安婦が軍人を自分と同一視した、「春江」の言葉はここで全く消されることになる。「同族」という言葉が使われた意味を無視して、言葉としての「同族」だけを取り上げるからである。その結果、慰安婦が軍人を自分と同一視したことはなかったことになるのである。恣意的な論法である。

P.78 >2 証言の簒奪

――「簒奪」とは「帝位を奪い取ること」(広辞苑)らしいから、これも意味不明の見出しである。大げさな言葉を使っているが誤用である。一例しか挙げていないが、「証言の略取」とでも言いたいのであろうか。

P.80 > ・・・・重要な個所なので引用しよう(【 】部は朴裕河が引用した箇所である)。

「私は口が上手じゃなかったからうまくも言えないし、私は思った通りにしか言えない人間だから。【日本人に抑圧はされたよ。たくさんね。しかし、それも私の運命だから。私が間違った世の中に生まれたのも私の運命。私をそのように扱った日本人を悪いとは言わない。】同じ韓国人だけど韓国人が主人になってからどれほど私を殴ったかわからない。客をとらないからって。股が痛くて死にそうなんだ。たくさん涙も出てくる。ご飯も食べられない。夜は軍人が来ないから自分の世界だと思えて大丈夫なんだけど、夜が明けると軍人が来ると思うと、ただそのまま地獄に入るような気がする。地獄で生きているみたいだ。軍人たちが怖くて。(中略[ママ])いま思うとなんであんな目にあったのかと思う。私は犬も同じだ。・・・・アイグ、日本の軍人のことを考えると本当に恨めしい。恨めしいのは恨めしいけど、あの軍人たちもみんな死んだはずだよ」。

P.80 >「苦痛を作った相手」とは、自分を銃台で殴り続けた軍人をさすが、黄さんの力点は「運命」にあり、許しではない。「悪いとは言わない」とはあるが、「許す」とは一言も語っていない。

――「「苦痛を作った相手」とは、自分を銃台で殴り続けた軍人をさす」とあるが、それだけではないであろう。だからこそ「運命」という言葉が登場するのである。また鄭氏は言外の意味というものを全く認めないらしい。それはともかく、朴氏自身の言葉を正確に引用しておこう。朴氏は証言を引用した後、「自分の身に降りかかった苦痛を作った相手を糾弾するのではなく、「運命」ということばで許すかのような彼女の言葉は、葛藤を和解へと導くひとつの道筋を示している」と述べている。「許すかのような彼女の言葉は」「ひとつの道筋を示している」としているのである。どこが「簒奪」なのであろうか。私もこの黄さんの言葉に感動する者の一人だが、そこから感じ取れるものは、やはり「運命」という言葉で「許すかのような」彼女の広く深い心なのである。朴裕河氏はその心の声を聞き取り、そこから新しい道筋を見出そうとしているとしか思えないのである。

Original Link 2016年8月21日

[裁判関連] 『帝国の慰安婦』裁判、判決文(要約)

報道資料2017.1.25

ソウル東部地方裁判所 2015コハプ329 名誉棄損事件判決

[第11刑事部(部長判事イ・サンユン)、2017.1.25宣告]

1.当事者

被告 朴裕河(世宗大学校教授)

2.事件の経緯

―被告は、2013年7月17日に『帝国の慰安婦』(以下、本件書籍)を執筆し、2013年8月12日に出版した。

―上の書籍は日本軍慰安婦問題を扱っており、その本文に「「慰安」は過酷な食物連鎖構造の中で実際にお金を稼いだ者は少なかったが、基本的には収入が予想される労働であり、その意味では「強姦的売春」だった。または「売春的強姦だった」、「そして「自発的に行(い)った売春婦」というイメージをわれわれが否定してきたこともまた、そうした欲望、記憶と無関係ではない」、「日本人・朝鮮人・台湾人「慰安婦」の場合、「奴隷」的とはいえ、基本的に軍人と「同志」的な関係を結んでいた」、「「朝鮮人慰安婦」は被害者だったが植民地人としての協力者でもあった」、「「慰安婦」たちを「誘拐」し「強制連行」したのは、少なくとも朝鮮の地においては、そして公的には、日本軍ではなかった」などの表現が記載されている。

―日帝によって強制的に動員され性的虐待を受け慰安婦生活を強要された被害者たちで、「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援および記念事業などに関する法律(以下、慰安婦被害者法)」に従い登録された人々のうち11名は、被告が本件書籍を通じて彼らの名誉を毀損したとして告訴した。

―検事は、「被告は本件書籍の中の35か所の表現を通じ、(1)「慰安婦は本質が売春だった」という虚偽事実、(2)「朝鮮人日本軍慰安婦たちは、日本または日本軍の愛国的または矜恃をもった協力者で、日本軍と同志的関係にあった」という虚偽事実、(3)「日本ないし日本軍による慰安婦強制動員または強制連行はなかった」という虚偽事実を摘示したことにより、告訴人らの名誉を毀損した」という趣旨で、被告を虚偽事実摘示による名誉棄損罪で起訴し、懲役3年を求刑した。

3.裁判所の判断

カ.結論:無罪

―検事が起訴した本件書籍の35か所の表現のうち30か所の表現は、被告が主観的な意見を表明したものにすぎず、具体的な事実を摘示したものと見ることはできないので、名誉棄損罪は成立しない。

―被告は、本件書籍のうち3か所の表現を通じ、「朝鮮人女性たちを強制的に連行し慰安婦にすることは、日本ないし日本軍の公式的な政策ではなかった」という事実を摘示したものと認められる。しかし、これは告訴人らのような日本軍慰安婦被害者たちの名誉を毀損する表現と見ることはできないので、名誉棄損罪は成立しない。

―被告は、残りの2か所の表現を通じ、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思によって慰安婦になった人がいる」という事実を摘示したことが認められ、これは日本軍慰安婦被害者の名誉を毀損しうる表現に該当する。しかし、被告は個々の人を特定せず、「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団を記しただけで、被告の上の表現によって集団の個別構成員である告訴人らの名誉まで毀損したと見ることはできないので、名誉棄損罪は成立しない。

―たとえ本件書籍のそれぞれの表現によって告訴人ら個々人の名誉が毀損されたと見ることができたとしても、被告に名誉を毀損するという故意があったとはいえない。

ナ.具体的な理由

1) 30か所:事実の摘示に該当しない

●名誉棄損罪が成立するためには、問題とされる表現が「具体的な事実の摘示」、すなわち時間的・空間的に具体的な事実関係についての陳述で、その内容が証拠によって証明可能なものでなければならない。これは「意見の表明」、すなわち事実関係についての主観的な評価や価値判断に該当する表現とは区別される。

●30か所の表現は、すべてその意味を一義的に確定しがたい抽象的・比喩的な表現を使っており、相当数は慰安婦たちの証言などの資料をそのまま引用して記述した後、それに関して被告人なりの分析と評価を示している内容である。

●上の表現の前後の文脈および本件書籍の全体的な内容を見れば、被告は「日本軍慰安婦被害の根本的な原因は、帝国主義、国家主義、資本主義、家父長制などの社会構造的側面にある」という基本的な観点を採りつつ、「朝鮮人日本軍慰安婦は国家の勢力拡張の過程で社会の最下階層である貧しい女性たちが国家によって動員されたものであり、そうした側面において、過去の日本人慰安婦や今日の貧しい女性たちが売春業に従事させられるのと同じ側面がある」、「朝鮮人日本軍慰安婦は、当時植民支配下で日本帝国の一員として扱われていたために、敵国女性とは異なり、日本の帝国主義戦争遂行のための役割を国家によって付与され、動員された存在であり、その意味で日本軍の敵ではなく、同志のような関係だった」などの抽象的・構造的次元の分析と評価を提示しているものと見られる。このような分析と評価は、それが妥当かどうかを問いただすことはできても、証拠によってその事実の存否を証明することはできない。

●被告は「売春」という用語を使いつつも、慰安所内で慰安婦たちが暴行など過酷な行為を受け、性労働を強要され、その代価は抱え主たちが搾取したと叙述している。このような文脈に照らせば、被告が「売春」という表現を「自発的な売春」という意味で使ったものと見るのは難しく、ただ当時の日本軍慰安所が「管理売春」、すなわち日本軍が管理する売春業の形態をとっていたという意味で使ったと見る余地が大きい。

2) 3か所:事実の摘示に該当するが、名誉棄損的な事実の摘示ではない

●3か所の表現は、「日本や日本軍が法令や指示などの公式的な政策を通じて朝鮮人女性たちを物理的に強制連行し日本軍慰安婦にした事実はない」という事実を摘示していると見ることができる。ここで被告が焦点を合わせているのは、「公式的な政策を通じて」という部分である。被告は日本軍人または民間業者による慰安婦強制連行が一部あったということは認めているが、これは国家次元の公式政策を通じてなされたものではなく、個人的な逸脱行為と見ている。

●告訴人らのような日本軍慰安婦被害者たちがもつ被害者としての社会的評価の核心は、彼らが自身の意思に反して日本軍慰安所で慰安婦としての生活を強要されたということにある。彼らが物理的な強制連行によって慰安婦になったのか、さもなければ詐欺・誘惑に騙されて慰安婦になったのか、そうした強制連行や詐欺・誘惑をおこなった人が日本軍人だったのか、さもなければ民間人の抱え主や業者だったのか、さらに日本もしくは日本軍が強制連行を公式的な政策として指示したのか、さもなければ個人的逸脱行為として強制連行が発生したのかは、慰安婦被害者たちの被害者としての社会的評価に影響を及ぼすとはいえない。

3) 2か所:名誉棄損的な事実の摘示に該当するが、集団の個別構成員である告訴人ら個々人の名誉が毀損されたとはいえない。

●被告は2か所の表現で、「朝鮮人日本軍慰安婦の中には自発的な意思によって慰安婦になった人がいる」という事実を摘示した。

●日本軍慰安婦被害者としての地位は、最初に慰安婦になった当時、自発的に行(い)ったのか、さもなければ意思に反して行ったのか、ということだけにかかっているのではない。最初は自発的に慰安婦になったとしても、慰安所内で性的意思決定の自由を剥奪されたまま性的虐待を受けたとしたら、同じように日本軍慰安婦被害者に該当する。しかし、従来、日本の慰安婦問題否定論者が、最初に慰安婦になる過程で直接的・物理的な強制連行があったのかどうかを重要視してきたため、韓国社会では、日本軍慰安婦たちがどのような経緯で動員され慰安婦になったかが重要問題として取り上げられ、議論されてきた。したがって、ある慰安婦被害者が自発的意思で慰安婦になったという事実が知られれば、これはその慰安婦被害者の社会的評価を低下させうると見なければならない。したがって、上の2か所の表現において摘示された事実は、名誉棄損的な事実に該当する。

●しかし、被告は上の2か所において、告訴人らを特定して表現したのではなく、「慰安婦」という集団だけを指し示して表現した。刑法上、名誉棄損罪は特定の人の個人的名誉を保護するためのものなので、被害者が特定されていなければならない。「ソウル市民」、「京畿道民」のような漠然とした集団表示では個々の被害者が特定されず、原則的に名誉棄損罪は成立しない。例外的に、集団の名称だけを記したのに、周囲の情況などから見て集団内の個別構成員を指し示しているものと見ることができたり、集団に対する非難が個別構成員にいたるまで薄まらず、構成員個々人の社会的評価を低下させるほどであると評価されるときは、集団表示だけでも名誉棄損罪が成立しうる。

●以下の理由から、集団構成員である告訴人ら個々人の名誉が毀損されたと見ることは難しい。

―上の2か所の表現の文脈と本の全体的な内容上、被告は「歴史的に存在した朝鮮人日本軍慰安婦全体」を指し示したものであり、そのうちの一部下位集団もしくは特定の人を指し示したものと見る根拠がない。

―歴史的に存在した朝鮮人日本軍慰安婦の正確な数字はわからないが、学者たちの推算値によれば、少なくとも1万5000人以上、多く見積もれば32万人に達する。個別構成員にいたるまで非難が薄まらず、構成員個々人の社会的評価にまで影響を及ぼし得ると見るには、集団の構成員数が多すぎる。

―「朝鮮人日本軍慰安婦」という集団の性格が均質的であるとか、その境界がはっきりとしていると見ることも難しい。

―上の2か所の表現は「すべての朝鮮人日本軍慰安婦が自発的な意思で慰安婦になった」ということではなく、「朝鮮人日本軍慰安婦の中に一部自発的な意思で慰安婦になった人がいる」というものであり、構成員全体を指す陳述ではなく、例外を認める陳述である。

―告訴人らは公開的に慰安婦問題に関する活動をしており、日本軍慰安婦被害者全体の中でも広く知られている人々ということができるが、本件書籍の核心的な主張は、「日本軍慰安婦たちは、慰安婦になった経緯、慰安所での経験が、みな多様な姿で存在しており、今までわれわれは、そのうちの一つの姿、すなわち10代の少女時代に日本軍人によって直接強制的に連行され、慰安婦になった人の姿だけを知っていたが、それとは異なる姿の慰安婦もいたという点も知る必要がある」というものである。したがって、一般読者としては、被告がいう「自発的な意思によって慰安婦になった一部の慰安婦たち」が、われわれに広く知られている告訴人らを指すのではなく、これまで世の中に知られていなかったほかの慰安婦被害者たちを指しているものと認識する余地が大きい。

4) 名誉毀損の故意を認めることはできない

●本件書籍の全体的な内容を見れば、被告の主要な執筆動機は「韓日両国の相互信頼構築を通じた和解」という公共の利益のための目的から発したものであり、朝鮮人日本軍慰安婦被害者たちの社会的評価を低下させようという目的があったと見ることはできない。

●本件書籍で扱った朝鮮人日本軍慰安婦問題は、韓国国民が知るべき公共性・社会性を持つもので、公的関心事に該当する。このような公的関心事に関する表現については、私的領域の事柄に関する表現とは異なり、活発な公開討論と世論形成のために、表現の自由を幅広く保障すべきである。

●本件書籍は、新しい資料を提示したり、これまで学界に知られていなかった歴史的事実を発掘して紹介している本ではなく、学界ではすでに知られていた既存の資料と研究結果をもとにして、韓国社会で主流をなす見方とは異なる立場から、主に一般市民に向けて、被告の主張を開陳する学術的性格の大衆書である。被告が本件書籍において、既存資料についての自分なりの評価と解釈に基づいて論争の余地の大きい主張を提起するという程度を越えて、新しい資料を捏造したり、既存資料の内容自体を歪曲するというようなやり方で、虚偽の歴史的事実を作り出そうという意図を持っていたとまで見ることは難しい。

翻訳: H.H.

オリジナルのブログのリンク

『帝国の慰安婦』無罪、慰安婦ハルモニ側と朴裕河教授のインタビュ-(京郷新聞2017年1月28日)

『帝国の慰安婦』無罪、慰安婦ハルモニ側と朴裕河教授のインタビュ-

「判決にショックを受けた。『帝国の慰安婦』は悪意ある本」(慰安婦ハルモニ側のヤン・スンボン弁護士)

「名判決だ。私の本をきちんと読めば誤解は起こらないはず」(朴裕河世宗大教授)

著書『帝国の慰安婦』で日本軍慰安婦被害者たちの名誉を毀損した疑いで裁判を起こされた朴裕河世宗大日本語日本文学科教授(60)が25日、一審で無罪を宣告された。ソウル東部地方裁判所(裁判長イ・サンユン部長判事)は、朴教授に対し、「学問の自由は憲法上保障された基本権であり、学術表現は正しいものだけでなく、間違ったものも保護しなければならない」と無罪を宣告した。

イ・オクソンハルモニ(91)ら、慰安婦被害者11人は2013年8月に出版された『帝国の慰安婦』について、2014年6月、朴教授を、出版物による名誉毀損罪で告訴した。検察は、2015年11月、『帝国の慰安婦』において、日本軍慰安婦が「売春」であり、被害者は、日本帝国と「同志関係」にあったと表現したとして、名誉毀損の疑いで朴教授を起訴した。

『帝国の慰安婦』には、さまざまな争点がある。慰安婦問題をめぐる歴史的記憶の闘争、外交問題、普遍的人権、そして学問と表現の自由…。このため、『帝国の慰安婦』は、これまで学界、法曹界、市民社会で熱い議論の的になっていた。

この日の判決について、慰安婦被害者側のヤン・スンボン弁護士と朴教授の考えを聞いた。検察は26日、控訴した。

慰安婦ハルモニ側のヤン・スンボン弁護士、「裁判所が本を正しく理解していない」

-一審判決についてどう評価するか。

「不当な判決だ。2015年2月に出版差し止めの仮処分申請が一部認められ、本の内容の一部が削除された。昨年1月には、本の内容がハルモニの人格権を侵害しているという理由で、民事訴訟で慰謝料の支払い命令が出た。民事訴訟のように、刑事訴訟でも同様の結果が出てくると思っていた。本をじっくり読み、どんな意図を持って書いたのかを考えれば、このような判決は出なかっただろう。裁判所が本を正しく理解しなかったようだ。裁判所は、朴教授が客観性を持って熱心に研究したと考えたようだが、でたらめだ。

-朴教授は、自分の本をきちんと読めば誤解は起こらないはずと言っている。

「本を何度も読んだ。私も初めて読んだとき、「何の問題があるんだろう」と思った。本に「言い逃れ」の表現が多い。たとえば、「同志的関係」とか「自発的売春婦」という表現をしても、「日本に責任がないわけではない」という表現をつけておく。本の内容が行ったり来たりして、最初は何を言っているのか正確にはつかめなかった。しかし、何度も読めば、客観的な研究といえないことがわかる。朴教授は慰安婦の被害を日本の「戦争犯罪」と見ていない。朴教授は慰安婦問題が貧しい社会、男性中心の社会、国家中心の社会では、いつでも存在しているのだから、日本の戦争犯罪は、特別なケースではないと見ている」

-朴教授の主張のどこがいちばん問題か。

「慰安婦は、日本に「法的責任」を問うことのできない「自発的売春」というふうに言いくるめている。日本政府の論理と同じだ。朴教授は、「賠償」ではなく「補償」を主張している。日本帝国と慰安婦は「同志的関係」にあり、日本の軍人のように、慰安婦たちも国(日本帝国)により犠牲になったので、補償してやろうという立場だ。非常に悪意がある。ところが、裁判所は、朴教授が慰安婦問題を解決するために、善意を持っていると見ていることにショックを受けた。実は私は裁判所が無罪を宣告するとしても叱責しつつのものだろうと思っていた。ところが擁護するので、大きなショックを受けた」

-学問的な批判の領域であって、刑事罰の対象ではないという反論も強い。

「当然、表現の自由は重要だ。しかし、刑法の表現の自由と相容れない個人の人格権と名誉権もある。表現の自由も、無制限の自由ではなく、限界がある。朴教授の表現がその限界を超えたかどうかが問題だ。限界を超えて、ハルモニの人格権を毀損した。私は朴教授が表現の自由を十分に享受していると思う」

-今後、どのような予定か。

「民事裁判では、事実摘示による名誉毀損が認められたが、刑事裁判では違う見方がされた。私がいちばん驚いたのは、問題の表現35個所のうち30個所を単なる意見表明と見なしたことだ。十分に客観的な証拠から引き出せる事実摘示なのに意見表明と判断されびっくりした。民事裁判の結果と、あまりにもかけ離れた判断なので、控訴審では、この点をもう一度冷静に争わなければならない」

-被害者のハルモニたちの反応はどうか。

「ハルモニたちはひどくショックを受けている。怒り、不満がさめられない様子だ。民事訴訟ではなく、刑事訴訟なので、検察と被告の戦いであり、われわれがとりうる行動は意見書を提出することくらいだ。反論の資料を集めて意見書を出すつもりだ。朴教授は、慰安婦が日本政府の戦争犯罪被害者だと考えていないが、私は見方が違う。日本軍慰安婦は日本政府の戦争犯罪だ。これを否定する『帝国の慰安婦』の意図は本当に悪いと思う」

朴裕河世宗大日本語日本文学科朴裕河教授、「本をきちんと読めば何の問題もないはず」

-判決についてどう評価するか。

「名判決だった。裁判所が正義をもって勇気ある判決を下した。本の一節を一つ一つ取り上げていた、合理的に判断すれば、何も問題がないと思う。民事裁判で下された慰謝料支払い命令も、中止を申請し認められた。刑事裁判で、十分に無罪を得られると思っていた。最近の「崔順実ゲート」は、韓国社会のさまざまな問題が明るみに出され、正されていく過程であり、今回の判決もそうした過程の一環として受けとめたい。今後も、葛藤を分析し、代案を提示することにより、韓半島と東アジアの平和に貢献したいと思う。今回の判決は、韓国社会の重要な転換点だと思う」

- 『帝国の慰安婦』を書いた目的は何か。

「戦争犯罪としてのみ見られていた慰安婦問題の原因を、帝国主義に見出した本だ。慰安婦は、国家が強要した売春であり、強要した愛国だった。本を読んで慰安婦被害者たちの悲しみを正しく知ることになり、謝罪の心を持つようになったという日本人が多かった。韓日関係の場合、支配者だった日本に大きな責任があるのは明らかだが、すべての関係は、自分自身を振り返る自省的な態度がなければ、常に平行線を辿るほかない。主に日本帝国の責任を問い、植民地朝鮮の問題についても少し言及しただけなのに、とんでもなく歪められ、あまりにも多くの誤解や非難を受けた。私は被害者のハルモニたちの抑圧された声を代弁しただけだ」

-裁判の過程についてどう思うか。

「私を非難する声と力があまりにも大きかった。慰安婦支援団体は、自分たちの考えを国民の常識として作り上げてきた。私が戦った相手は、被害者のハルモニではなく、私の本を自分の見方で読み、伝えた人々だったということを、最も強く言いたい。証拠も裁判所に提出した。裁判を経験し、慰安婦問題についてさらに勉強し、本に書いたことにいっそう強い確信を持つようになった。私を批判する人々に、公開討論会を何度も要請したが、応答がない」

-慰安婦被害者のハルモニたちが裁判の結果について怒っている。

「私を刑事告訴した被害者のハルモニは11人で、その中の2人だけが裁判所にもいらっしゃった。ところが支援団体は、すべての被害者ハルモニが私を非難しているかのように歪曲している。しかし、ハルモニの中には、私の意見と同じように考えている方もおられた。告訴したハルモニも、私の主張を正確にお知りになったら誤解が解けると思う。昨年12月20日の結審公判で行った最終陳述も、ハルモニたちに聞かせようという思いで書いた。しかし、支援団体がハルモニを連れて出ていってしまったので、最終陳述を聞かせることができなかった」

-裁判所が無罪の根拠として「学問と表現の自由」の領域であることを挙げた。

「マスコミの報道を見ると「間違った表現であっても許されなければならない」という趣旨のようだ。しかし、私は依然として間違った内容があるとは思っていない。問題になった「自発的売春」という表現は、慰安婦強制動員否定論者がそのように言ったことを批判した文脈で出てくる。私は一度も「表現の自由」という理屈で本を擁護したことはない。心を開き、きちんと読めば何の問題もない本だ。問題を正しく見てこそ、責任もきちんと問うことができ、謝罪もしてもらえる」

-慰安婦問題について、また本を出すつもりか。

「歴史的事実について『帝国の慰安婦』に書かなかったことを書くべきだと思っている。平和を志向しているかのように見える韓日知識人の考え方が、なぜ不和と暴力を呼んでしまうのか考えたい。冷戦後の韓日の不和は続き、私をとんでもない暴力で追いつめた。すでに書き始めており、できるだけ早く出せればと思う。おそらく書名は「暴力の構造」もしくは「歴史への向き合う方」になるだろう」

翻訳: H.H.

オリジナルのブログのリンク

(社説) 『帝国の慰安婦』著者・朴裕河氏に対する無罪判決を歓迎する [中央日報 2017.01.27]

社説,『帝国の慰安婦』著者・朴裕河氏に対する無罪判決を歓迎する (韓経)

[裁判関連]『帝国の慰安婦』刑事訴訟 最終陳述

Huffington Post link (1)

Huffington Post link (2)

2016年12月20日、1年間続いた刑事裁判の結審があった。以下はその日、法廷で読んだ最終陳述の全文である。私は準備公判が進行中だった5月に反論証拠資料として1000枚余りの資料を提出している。慰安婦に関して知ることのできる証言、手記、記事などである。慰安婦問題全体が理解しやすいように、時代順、そして当事者、周辺人物、学者順ににした(資料が出てきた時期が遅かったとしても、同時代の人々の発言や彼らが見た光景順に並べて提出した。リンク資料参照、刑事訴訟 公判記2)。そしてその後、『帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い』が、慰安婦を名誉毀損する本ではないことを証明する他の様々な資料を「参考資料」として提出した。本文で「証拠資料」「参考資料」と記述しているものは、そのように区別した2種類の資料のことである。但し、参考資料の中にも証拠資料以上に重要なものもある。例えば、元慰安婦の方との電話録音記録や映像である。

参考資料は結審までに160以上提出し、この手記を書きながら新しく言及した資料を「追加資料」とした。本文と一緒に裁判所に提出する予定である。リンクなど、まだ不備のところがあるのを承知で公開しておく。

検察はこの日、私に懲役3年を求刑した。「歴史的事実を意図的に歪曲した点、反省していない点、被害者たちの名誉を著しく毀損した点を考慮しなければならない」と述べながらのことである。

この言葉を聞いて気がついたが、検察は私の「反省」を引き出そうとしたようだ。私は刑事の全ての審問に対して反論できたが、反省の態度を示さなかったことに不満があったかもしれない。

確かに、検察と関係者は、起訴の前に調停を勧めつつ「謝罪」「韓国語削除版の廃刊」「日本語版の削除」を要求した。私を非難してきたある教授も、原告側に告訴の取り下げの仲介の役を引き受け「日本語版の廃刊」を要求してきた。そして、私が最後まで応じられないと言ったのは、日本語版の削除・絶版のみである。

しかし彼らは私に何を要求したかは言わず、私が調停で謝罪を要求したと言って、あたかも私が元慰安婦の方に謝罪を要求したかのように非難した。私が要請したのは、私の本を歪曲して告訴して全国民の非難を浴びるように仕向けた周辺の人たちの謝罪である。元慰安婦の方々を非難したり、何かを要求したりしたことは私には一度もない。

私が絶望するのは、求刑そのものではない。私が提出し説明したすべての反論資料を見ておきながら、見ていないかのように厳罰に処してほしいと言ってしまえる検事の良心の欠如、あるいは硬直に対してである。もちろんその背後にあるものは、元慰安婦の方々ではなく周辺の人々である。

この求刑は、歪曲と無知の所産である論理を検事に提供して、おうむのように代弁させた一部”知識人”たちが作ったものである。

———-

尊敬する裁判長、

形事裁判が始まってからもう一年になろうとしています。その間、私にも発言権を与えていただき、私の説明に耳を傾けつつ公正に進めて下さったことに対して、まず、深く感謝申し上げます。

1.故意性(犯意)があったという主張に関して――『帝国の慰安婦』を書くまで

まず、私が『帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い』を書くようになった経緯に対して話します。