무엇을 지킬 것인가 <허핑턴 포스트> 바로가기

무엇을 지킬 것인가

외교부가 부산 소녀상문제 풀기에 나선 것 같다. 하지만 소녀상 이전요구는 문제의 답이 아니다.

분명, 일시귀국이라고는 하지만 일본대사가 본국귀국후 이렇게 오래 복귀하지 않은 적은 없었고, 그런 의미에서 외교부가 적극적인 제스처를 취하는 것은 이 시점에서는 당연한 일일 수 있다. 하지만, 시민들을 위해 존재하는 지자체가, 시민의 의사를 넘어서 행동할 수 있을 리가 없다. 무엇보다 `강제이전`은 현재이상으로 사태를 악화시킨다.

사실 나는, 부산소녀상 설치문제를 두고 일본정부가 대사를 복귀시킨 것은 성급한 일이었다고 생각한다. 일본이 분노를 표명하면 소녀상이 철거될 것이라고 생각했다면 일본의 한국이해는 아직 충분치 않다고 해야 한다. 그런 의미에서는 일본에 대해서도 할 말이 있지만, 우선 한국의 문제에 대해 생각해 보기로 한다.

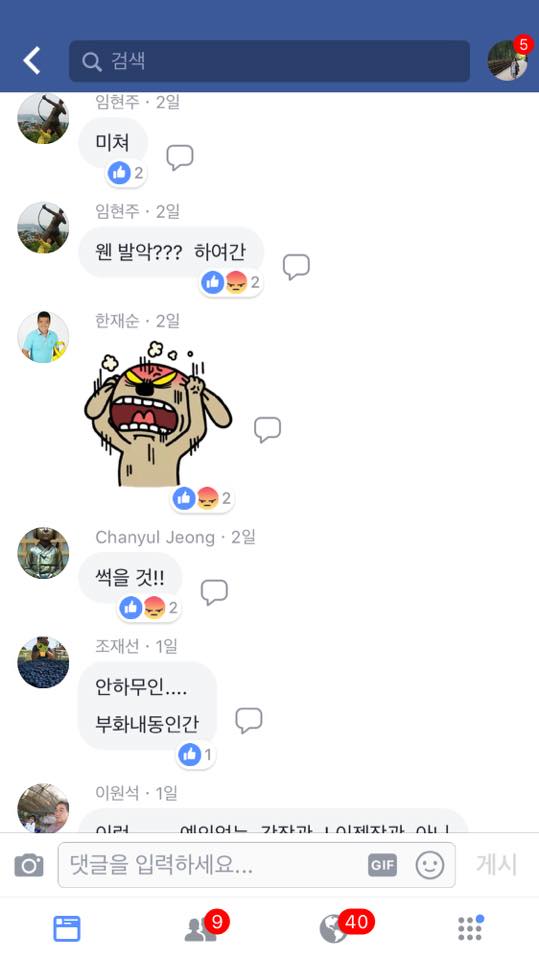

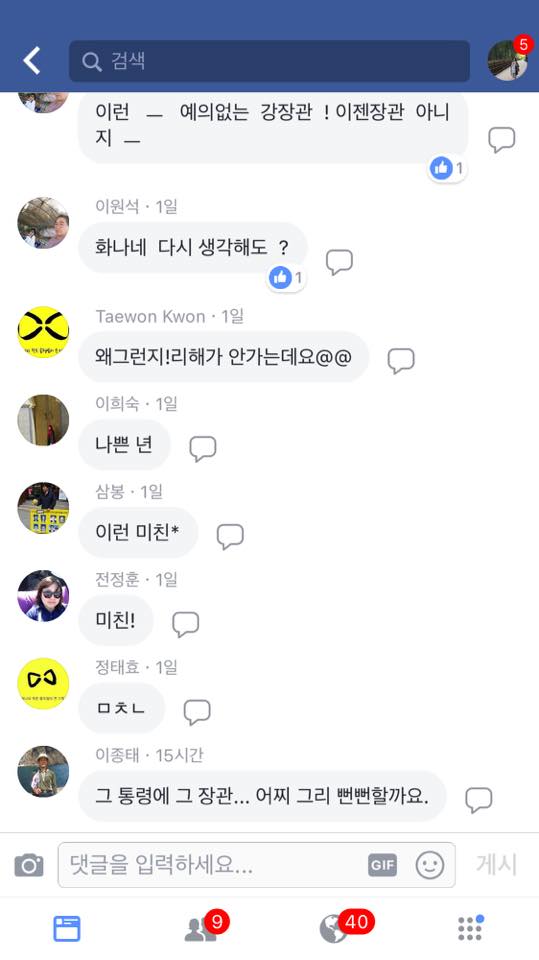

여당은 물론이고, 야당정치가, 언론, 국민들 대부분이 `한일합의는 잘못된 것이고 소녀상은 그것에 항의하기 위한 것이니 옳다`고 생각한다.

동시에, 한일합의의 정당성이나 빈조약을 들어 철거해야 한다고 말하는 이들도 존재한다.

그런데 이토록 갈등이 깊은데도, 문제의 소녀상이 어떤 의미인지, 한일합의란 어떤 것이었는지에 대해 원점으로 돌아가 생각해 보자고 하는 이들은 거의 없다. 대부분 사람들이 무조건 반대하거나 무조건 찬성한다. 그런 식의 사고정지사태가, 한쪽은 `지키는` 일에 온힘을 다하도록, 다른 한쪽은 이제 물리력을 행사할 지 여부를 재야 하는 상황을 만들었다.

이 문제를 풀려면 무엇이 필요할까. 물론 첫번째로 조선인위안부에 대한 총체적인 이해가 필요하다. 그런데 위안부문제의 경우 오랜 세월에 걸쳐 언론이 적극적으로 보도한 결과, 이미 `온국민의 상식`이 된 구체적인 이해가 존재한다. 작년에 개봉한 `귀향`은, 그런 현대한국의 `집단기억`을 담은 영화다.

그런데, 그런 이해는 과연 옳은 것일까. 나는 작년에 개봉 직후에 이 영화를 봤는데 심경이 복잡했다. 단적으로 말하자면 그 영화에 표현된 `정서`는 옳고, `사실`은 옳지 않다.

그래서 나는 정서에 공감하면서도 눈물을 흘릴 수 없었다. 한 예로, 불에 태워지는 장면은 한 할머니의 그림을 모티브로 했다고 하는데, 이 할머니의 첫 구술에 의하면, 여성들을 불에 태운 건 학살을 위해서가 아니라 병들어 죽은 여성들을 화장하기 위해서다. 또다른 분의 수기에는, 스스로 다른 위안부여성을 화장해야 했던 이야기도 나온다.

비판을 하려면, 그런 끔찍힌 경험을 하도록 만든 전쟁과 군인/위안부간의 위계질서, 그리고 그런 위계질서를 만들었던 일본의 식민지지배 책임에 대해 먼저 물어야 한다. 비판은, 정확해야 받아들여지는 법이다.

결국 위안부문제는, 조선인위안부란 어떤 존재였는지, 그리고 이 문제발생 이후 4반세기동안 어떤 일이 있었는지, 일본이 무엇을 했거나 못했는지를 정확히 알지 않는 한 해결되지 않는다. 더구나 초기와 달리 국민적인 관심사가 되었고 교과서에도 등장하는 문제가 되었기 때문에, 국민적인 이해와 합의가 필요해졌다.

따라서 이렇게 제안하고 싶다. 한일정부는 이 문제를 협의하기 위한 협의체를 만들었으면 좋겠다.

그리고 그 논의를 위해 일본정부는 주한일본대사를 즉각 복귀시키는 것이 바람직하다.

협의체는, 위안부문제에 관해 오래 관여해 온, 그러나 대립중인 한일학자들을 주구성원으로 하되, 지원단체와 위안부당사자와 언론이 방청하거나 중계하도록 하고, 의문을 던지고 답하는 일이 가능한 형태가 되어야 한다. 사실 논점은 많지 않다. 그리고 양국민들의 공통의 이해를 이끌어야 한다.

위안부문제는 양국국민이 너무나 잘 아는 문제가 되어 더이상 정부간 합의만으로 이 문제를 풀 수 없게 되었다. 박근혜정부가 간과한 것은 그 지점이다.

갈등이 2000년대 이후 본격화 된 것은, 민주화와 인터넷 보급의 결과로 시민들이 힘을 갖게 된 21세기적 세계를 반영한다.

소녀상 비판 중에 `당사자를 도외시했다`는 비판이 있다. 나는 그 말에 공감한다. 내가 만났던 몇몇 위안부 할머니들은 `왜 해결이 안되고 있는지`조차 모르고 계셨다.

그런데, 지원단체는 외교부와 무려 십수회의 의견조정을 거쳤다고 들었다. 그렇다고 한다면, `당사자를 도외시`한 건 누구일까.

이 모든 물음이 다시 필요하다. 시간이 걸리더라도.

`돈을 받았으니 끝났다`는 생각은 아직 하지 못한 일에 대한 물음이 없고, `돈따위로 해결하려 하지 말라`는 생각에는 어렵게 합의를 이루어낸 `외교`에 대한 존중이 없다. 무엇보다, `책임이란 무엇으로 지울 수 있는지`에 대한 근원적 물음이 없다.

소녀상을 지키려는 이들은 소녀상이 `아픔`을 상징한다고 말한다. 분명 소녀상 자체는 그렇게도 볼 수 있을 것이다.

하지만, 다른 곳 아닌 영사관이나 대사관 앞에 서 있는 소녀상은 분명 `저항과 항의`를 표상한다. 실제로 소녀상 뒷면에는 `숭고한 정신`을 기념하는 것이라고 쓰여 있다. 소녀상은 정말은 `그` 위안부 소녀가 아니라, 90년대 이후의 `운동`과, 운동에 담겼던 `끈기있는 항의정신`의 표상이다. 이런 식으로, 4반세기 이어지면서, 위안부문제에는 적지 않은 의식 혹은 무의식의 트릭이 존재하게 되었다.

아무튼 그 항의가 옳다면, 얼마나 옳은지,왜 옳은지에 대한 국민적인 물음과 확인이 다시 필요하다.

소녀든 항의정신이든 `지키는`일은 숭고하다. 하지만 사고정지상태로 `지키`거나 반대하는 일은, 결국 누구의 자존심도 지키지 못한다.

더 늦기 전에, 사려깊은 행동이 필요하다. 불화는, 상대뿐 아니라 자신도 지키지 못한다.